こんな方におすすめ

- 話し言葉・書き言葉の違いや特徴を知って文章力を上げたい人

- WEBライティングのスキルと同時に正しい日本語や文法を身に付けたい人

- ターゲットに合わせて言葉の使い分けができるスキルを身に付けたい人

- 話し言葉・書き言葉を一覧表で見て違いを一目で確認したい人

- 文章力を上げてライティングスキルで収入や収益を増やしたい人

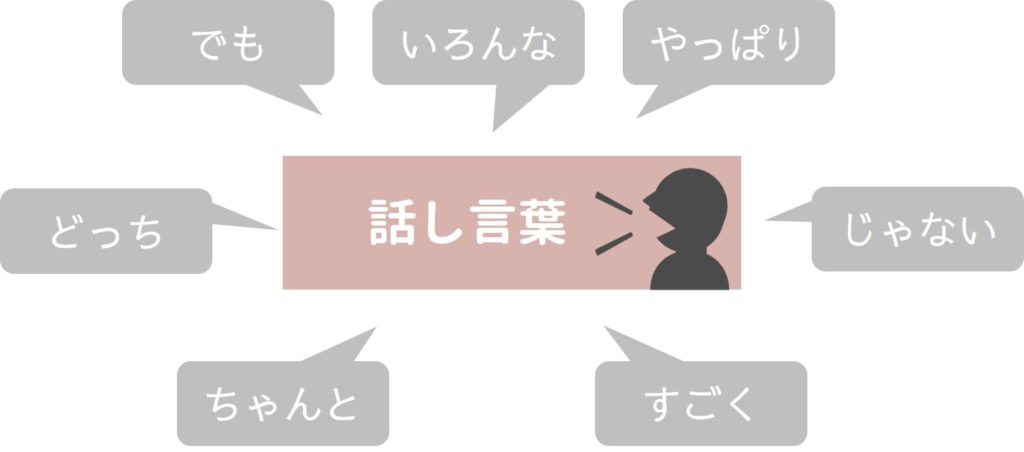

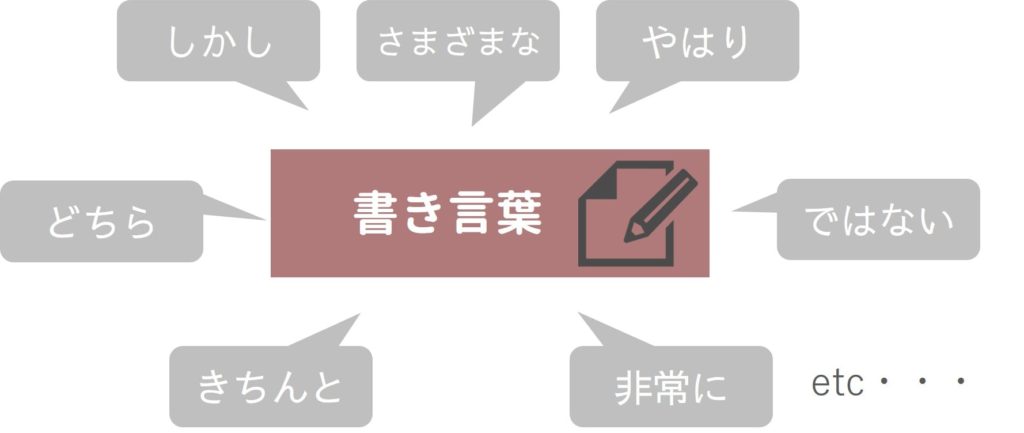

文章の書き方には、話している言葉をそのまま文章にする『話し言葉』(口語体)と、ビジネス文章などのように格式ばった書き方をする『書き言葉』(文語体)があります。

とくに、文章を書くことを仕事にしているライターは、話し言葉と書き言葉の違いを確実に理解して実践することが求められます。

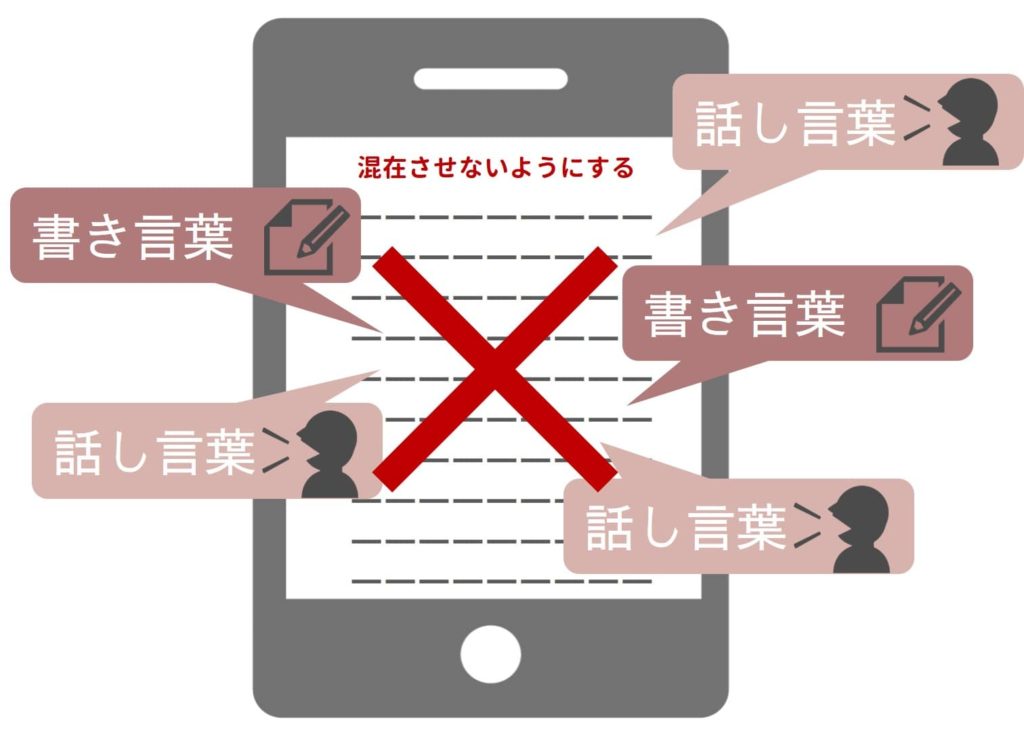

違いを知らずに、文章の中で話し言葉と書き言葉を混在させていると、スキルを問われてしまうため注意が必要です。

一方で、話し言葉と書き言葉の2つを理解して書き分けられることで、目的に合わせた文章がつくれるようになり、ライターの場合は仕事のチャンスが増えるでしょう。

自営業者の人なら、ブログやホームページなどのWEB記事が必要な場面で書き分けることができるようになり、集客や成約率などの効果を発揮します。

本記事では、話し言葉と書き言葉の違いや使い分けについて解説します。

>>【女性限定】SEOライター入門講座│ChatGPT活用と案件獲得法

\気になる目次をクリックするとジャンプします!/

『話し言葉』と『書き言葉』の違い

私たちは、生活の中で当然のように日本語を使って話をし、文章を書いています。

社会人になって、第三者に指摘されることがなければ、話し言葉と書き言葉を使い分ける必要性を感じずに過ごしています。

話し言葉と書き言葉の特徴と役割について理解し実践することで、文章を書くことが仕事であるライターや情報発信の機会が多い人にとって大きなメリットになります。

話し言葉の特徴

話し言葉とは、音声によって伝えられる言語です。会話で使われるのが話し言葉であり、口語ともいいます。

話し言葉は、書き言葉に比べて親しみやすさが特徴です。

話し言葉は、日常のコミュニケーションの中で使われる表現であるため、大半が会話で使用している言葉と考えてよいでしょう。

書き言葉の特徴

書き言葉は、文章を書くときに使う言語を指し、公的な場所、書籍や新聞、ビジネスで使用されるため「読み手が限定されない」ことが特徴で、「文語」ともいいます。

書き言葉は、書き手の主観や書き癖がない状態で、誰が読んでも正確に伝えることを目的としています。

一方で、話し言葉と比べると読み手にかたい印象を与え、親しみを感じにくい場合もあります。

『話し言葉』『書き言葉』一覧表(代表例)

次に、代表的な『話し言葉』『書き言葉』一覧表を記載します。

参考にしてください。

| 今 (今まで) | 現在(これまで) | |

| やっぱり | やはり | |

| 全然 | 全く(まったく) | |

| 全部 | 全て(すべて) | |

| 一番 | 最も / 最大 / 最適(文面に合わせて) | |

| 絶対に | 必ず | |

| たぶん | おそらく | |

| とっても / とても / すごく | 非常に / 大変 | |

| ちょっと | 少し | |

| いっぱい / たくさん | 多くの / 多い / 最大 | |

| もっと | さらに | |

| だんだん | 次第に / 徐々に | |

| どんどん | 急速に | |

| やっと | ようやく | |

| いつも | 常に | |

| ちゃんと | きちんと / 正しく | |

| だいたい | 約 / およそ | |

| どうして / なんで | なぜ | |

| どんな | どのような | |

| どっち | どちら / いずれ | |

| こっち / そっち / あっち | こちら / そちら / あちら | |

| こんな / そんな / あんな | このような / そのような / あのような | |

| こんなに / そんなに / あんなに | これほど / それほど /あれほど | |

| ~けど | ~が | |

| ~から | ~がため | |

| ~たら | ~ば / ~と | |

| でも / だけど / ですが / けれども | しかし / だが / とはいえ | |

| なので / ですから / だから | そのため / したがって | |

| ~とか | や | |

| なんか | など | |

| いろんな | 色々な / 様々な (さまざまな) | |

| いい | よい | |

| ~みたい | ~のよう | |

| ~って | ~と |

『話し言葉』と『書き言葉』の使い分け

話し言葉と書き言葉は、文章や記事の中で求められる役割が違います。そのため、目的によって使い分けが必要です。

文章で話し言葉を使う場合

前述のとおり、話し言葉は親しみやすさがあり、コミュニケーションがとりやすい特徴があります。

話し言葉のようなカジュアルな表現は、読み手に親近感を持たせます。

読み手と距離を縮めながらコミュニケーションを図りたいときは、話し言葉を使うとよいでしょう。

例えば、InstagramやFacebook、X(旧Twitter)など、SNS(ソーシャルネットワークサービス)でのコミュニケーションが代表的な例です。

SNSでは書き言葉よりも、読み手視点になって少し砕けたカジュアル的な書き方の方が、ユーザーとの距離が近くなります。

話し言葉と書き言葉を使い分ける場面は、以下の表の項目を参考にしてください。

| 小説・エッセイ・SNS・個人的なブログ | 社内の公式文書・企画書・報告書 | |

| 講義・スピーチ | レポート・論文 | |

| 親しい友人宛てのメール | 他社や顧客宛てのメール・年賀状 | |

| キャッチコピー | WEB記事・新聞・書籍 |

※「話し言葉」でもよいとされるケースは「親しい友人宛てのメール」以外は、書き言葉も用いる

WEB記事では基本的に書き言葉

WEB記事を執筆する際は、基本的には書き言葉を使います。

「書き言葉」という名称のとおり、書籍や新聞記事、論文、ビジネス文書においても、基本的には書き言葉を使います。

とはいえ、記事の目的やターゲット層によっては、意図的に話し言葉を用いる場合もあります。

大切ことは、無意味に話し言葉と書き言葉を混在させないことです。

無意味に話し言葉と書き言葉を混在させてしまうことで、正しい文法を理解していない人が書いているかのような印象を読み手に与えてしまうためです。

書き言葉の中に混在しても違和感のない話し言葉や、時に混在するケースも一部あります。書き言葉の中に話し言葉を使用する場合は、2つの違いを理解したうえで用います。注意点としては、同じ副詞に対しては、混在させずに必ず統一します。

WEB記事の中で意図的に話し言葉を用いる場合も、相手を惹きつけるという話し言葉の特徴を理解した上で効果的に使用します。

文法上の間違いとなるケース

口頭で発する場合には使いがちな言葉でも、文章として書くと文法上間違いなケースもあります。

以下では、下記のようによくある文法上間違いなケースと、書き言葉に混在している話し言葉などについて紹介します。

- ら抜き・い抜き言葉

- 二重表現

- 「さ」いれ言葉

- 「~たり」の使い方

- 「です・ます調」(敬体)

「ら抜き言葉」と「い抜き言葉」

日常の会話の中でも意識せずに使われているため、文法の間違いと気付かれにくいのが「ら抜き言葉」と「い抜き言葉」です。

以下では、「ら抜き言葉」「い抜き言葉」について説明します。

「ら」抜き言葉

ら抜き言葉とは、可能を表す助動詞の「ら」が抜けて「~れる」となった言葉です。

例

[×]来れる ⇒ [◎]来られる

[×]食べれる ⇒ [◎]食べられる

「い」抜き言葉

い抜き言葉とは、「~している」の「い」がぬけて「~てる」となった言葉です。

例

[×]来てる ⇒ [◎]来ている

[×]食べてる ⇒ [◎]食べている

「形容詞の終止形+です」を正す

「形容詞の終止形+です」を使った文章は、読む人に稚拙な印象を与えます。 また、文法的にも間違っているため、正しい書き方を覚えましょう。

形容詞とは

例えば、「きれいです」「かわいいです」「大きいです」「少ないです」など、が「形容詞の終止形+です」にあたります。

形容詞とは、名詞がどのような様子かを表わす単語のことです。 (語尾の言い切りの形が「い」で終わる単語)

形容詞

美しい・可愛い・優しい・怖い・悲しい・痛い・悔しい・多い・少ない・大きい・小さい・若い・古い・赤い・薄いなど

「です」から「だ」に置き換えて確認する

文体には「です・ます」調(敬体)と「だ・である」調(常体)があります。「です・ます」調から、敬意を引いたものが「だ・である」調です。

「です」は、「だ」を丁寧にした語尾です。

上述した内容が理解できると、「形容詞の終止形+です」が文語体に沿わない表現であることがわかります。

以下の形容詞を「です」ではなく「だ」に置き換えると以下のようになります。

- 多いです = 多いだ

- 美しいです = 美しいだ

- 楽しいです = 楽しいだ

- 大きいです = 大きいだ

- 小さいです = 小さいだ

「だ」の未然形「だろ+う」を使って確認してみる

「だ」の未然形「だろ+う」を使った場合は以下のようになります。

- 多いです = 多いでしょう (多かろう)

- 美しいです = 美しいでしょう (美しかろう)

- 楽しいです = 楽しいでしょう (楽しかろう)

- 大きいです = 大きいでしょう (大きかろう)

- 小さいです = 小さいでしょう (小さかろう)

「形容詞+です」を回避して正しく表記する

「形容詞+です」を回避して、正しく表記する方法は3つあります。

(1)形容詞を変える

(2)文言の順番を替える

(3)形容詞を名詞に換える

それぞれ、例文を用いて説明します。

(1)形容詞を変える

「形容詞+です」を回避する方法として、もっとも活用しやすいのは形容詞を変えて表記することです。

- 困ったことが多いです → 困ったことが多くあります (「多く」は「多い」の副詞)

- 遠くに見えている木は大きいです → 遠くに大きな木が見えます (「大きな」は「大きい」の連体詞。さらに文言の順番を替える)

例文のように、少し意識するだけで「形容詞+です」が回避できます。

(2)文言の順番を替える

「形容詞+です」を回避するために、文言の順番を替えます。

- 富士山から見る景色は美しいです → 富士山から美しい景色を見ました

- 近所にある遊園地は楽しいです → 近所に楽しい遊園地があります

- 飼っている猫は小さいです → 小さい猫を飼っています

改善前は、稚拙な印象があり違和感を覚えます。文言の順番を替えることで、誰が読んでも違和感のない一文になりました。

(3)形容詞を名詞に換える

伝える内容や様式によっては、形容詞を名詞に書き換えることで「形容詞+です」が回避できます。

- 美しいです → 美しさがあります

- 楽しいです → 楽しさを感じます

「形容詞+です」は、文法上間違っていることを意識して回避しましょう。

二重表現

二重表現とは、同じ意味を持つ言葉を重ねることです。

「まず初めに」「一番最後」「必ず必要です」などが二重表現にあたり、以下のように正します。

- まず初めに:「まず」あるいは「初めに」

- 一番最後:「一番後ろ」

- 必ず必要:「必ず」は不要で「必要」が正しい

二重表現は、実際の会話の中では使ってしまうことが多々ありますが、文章としての書き言葉では過剰表現とされます

「さ」入れ言葉

丁寧に伝えようとして、「~せていただく」とすべきところに、不要な「さ」を入れてしまう言葉のことを指します。

例えば、「休まさせていただきます」「書かさせていただきます」などがあたり、文法的に間違いです。

対して、「話させていただきます」の場合は、「さ」入れ言葉にならず、正しい使い方になります。

判断に迷ったときは、以下のように「五段活用」を用いてみましょう。

五段活用

助動詞となる「ない」を付けたとき、前にくる語の母音が「ア」になる動詞は「さ」をつけない。

(例:「休まーない」「書かーない」は付けない。「話しーない」は付けてもよい。)

対して、サ行の五段活用では「さ」を入れます。

例:「話さーない」「返さーない」「離さーない」など

わかり難い場合は、語を「休まァ」「書かァ」「話しァ」と伸ばしながら発して見ると、活用が見分けやすくなります。

「休まァ」「書かァ」は、母音が「ア」なので付けませんが、「話しァ」は母音が「ア」ではないので付けてもよいという判断になります。

「~たり」の使い方

「~たり」は、よく誤用されているのを見かけます。

「今日は、トレーニングジムに行ったり本を読んで過ごします」

上記の文における「トレーニングジムに行くこと」「本を読むこと」は、どちらも今日やりたいことのひとつであり、どちらも並列の関係です。

「たり」を並列・列挙の意味で使用するときには、ひとつの動作に対して1回「たり」を使用するため、上記の例文の場合は「たり」を2回繰り返すのが正しい使い方になります。

正しくは「今日は、トレーニングジムに行ったり本を読んだりして過ごします」 になります。

別ページの日本語表記ルール一覧表(記者ハンドブック参考)のページでも、「気をつけたい文法」として紹介しています。

また、「~たり」は話し言葉になるため、書き言葉を用いるWEB記事ではできる限り使用せずに、「~や~などの」といった書き方に置き換えができないか考えてみましょう。

こちらもCHECK

-

-

覚えておきたい『日本語表記ルール一覧表』(記者ハンドブック参考)

続きを見る

です・ます調(敬体)

「です・ます調」(敬体)とは、文章の語尾が「~です」や「~ます」で終わる形です。

文章は一般的に用いますが、実は『ですます調』も話し言葉に分類されます。

文末表記は、「~だ」や「~である」で終わる「である調」(常体)が書き言葉にあたります。

しかし、「だ・である調」は読み手に堅苦しい印象や、強い印象を与えることがあります。

そのため、多くのメディアでは、話し言葉でありながら柔らかい表現として「です・ます調」が用いられています。

「です・ます調」「だ・である調」は、文章の媒体やイメージによって使い分けが必要な表現といえます。

下記は、「です・ます調」(常体)と「だ・である調」(敬体)を一覧表にしたものです。参考にしてください。

| 問題です | 問題だ / 問題である | |

| 問題ではありません | 問題ではない | |

| 問題でした | 問題だった / 問題であった | |

| 問題で、 | 問題で、/ 問題であり、 | |

| 新しいです | 新しい | |

| 新しくありません | 新しくない | |

| 新しくて、 | 新しく、 | |

| 新しくなくて、 | 新しくなく、 | |

| 書きます | 書く | |

| 書きません | 書かない | |

| 書いて | 書き、 | |

| 書かなくて/書かないで、 | 書かず(に)、 | |

| 考えています | 考えている | |

| 考えていて、 | 考えており、 | |

| 考えていなくて、 | 考えておらず、 | |

| 言えるのです | 言えるのだ / 言えるのであろう | |

| 言えるのではありませんか | 言えるのではないか | |

| 必要でしょう | 必要だろう / 必要であろう | |

| 説明してください | 説明してほしい | |

| 調べましょう | 調べよう | |

| 行ってはいけません | 行ってはいけない/ならない | |

| 飲んではけません | 飲んではいけない/ならない | |

| 選ばなければいけません | 選ばなければならない | |

| 困ってしまいました | 困ってしまった |

※画面が小さい端末では、表をスライドできます。

冗長表現をしていないか見直す

冗長表現とは、重複していたり必要以上に長文になっているなど、文章の中で無駄が多いことを指します。

また、文章の内容と無関係な単語や表現が混ざることで、読みにくくなっている状態をさす言葉です。

文章の中に、不要な表現が含まれていると、読む人に意図が伝わりにくくなります。

冗長表現の代表的な言い回しには「~することができます」や「の」連続が挙げられます。

冗長表現の一例

(×)確認することができます

(〇)確認(が)できます

ㅤ

(×)対応することができます

(〇)対応(が)できます

ㅤ

(×)話すことができます

(〇)話せます

ㅤ

(×)みんなの間で人気のカフェ

(〇)みんなに人気のカフェ

※省略する

(×)歴史好きの人たちの間で人気の観光地、「北海道開拓の村」で開拓当時の文化を体験できる

(〇)歴史好きの人たちの間で人気を誇る観光地、「北海道開拓の村」で開拓当時を再現した文化を体験できる

※動詞に置き換える

(×)私は伝統の和菓子の宝庫の魅力がたっぷりの京都のわらび餅が好きです

↓

(〇)私は伝統的な和菓子の宝庫である、魅力がたっぷり詰まった京都産わらび餅が好きです

上述の例のように、冗長表現はシンプルにわかりやすい表現に言い換えができます。ㅤ

ただし、「~することが」の場合は、文脈によっては「~すること」の方が適切な場合もあります。

たとえば、動作や行為そのもの(できること)を強調したいときです。

ほかに、その動作や行為以外にできることがない状態で、唯一可能であることを強調したいときなどは、「〜すること(だけ)ができる」といった言い回しにして動詞を主語にしたほうが効果的です。

大抵は、冗長表現になっているケースが多いので注意しましょう。

また、前章で紹介した『二重表現』も、冗長表現にあたります。

『書き言葉』と『話し言葉』の違いを理解して使い分ける

コミュニケーションを目的として使われる話し言葉は、読者に親しみをもたせることができます。

対して、相手に情報を伝える目的で使われる書き言葉は、情報を正確に伝えて信ぴょう性をもたせる効果があります。

WEB記事の執筆をする時は基本的には書き言葉を用います。

文章には品位とわかりやすさが求められるためです。

しかし、読者の心に訴えかけたい場合などは、例外として話し言葉を使うこともあります。

そのため、文章を書くことが仕事であるライターの場合はとくに、話し言葉と書き言葉の双方の特徴を理解して使い分けるようにしなければなりません。

日ごろから意識して文章に触れて、違いを理解して使い分けられるようにしましょう。

下記の記事では、文章を分かりやすくする書き方「ロジカルライティング」について紹介しています。

-

-

参考ロジカルライティングとは?文章を劇的にわかりやすくする書き方

続きを見る

正しい日本語とライティングを覚えるための参考記事

わかりやすさ№1

1冊目として持つならこちらがおすすめ

1冊目として持つならこちらがおすすめ具体的でGood!

より、追及したい人にはこちらがおすすめ

より、追及したい人にはこちらがおすすめ

書き言葉によく混在している話し言葉

ライターの場合は、「話し言葉・書き言葉」の理解ができているか、テストライティングや案件時にはチェックされます。

| 話し言葉 | 書き言葉 |

| 一番 | 最も / 最大 / 最適 (文脈に合わせて) |

| いい | よい |

| 言われている | いわれている |

| 絶対に | 必ず |

| とても | 非常に / 大変 |

| だんだん | 多くの / 多い / 最大 |

| だいたい | 約 / およそ |

| ~なので | ~ため |

| ほとんど | 大半 / 大方 / おおむね / ほぼ |

| どんな | どのような |

※注意1:上記以外に、文と文をつなげるために「~ですし」「~ますし」(話し言葉)の活用が見受けられます。

※注意2:「~したり」「~だったり」は話し言葉であるため、積極的には使用しないように意識しましょう。

こちらもCHECK

-

-

【ブログ】SEOライティングのコンテンツ優良記事はリンクが増える

続きを見る