こんな方におすすめ

- WEBメディア・オウンドメディアの作り方を知りたい人

- 広告費を抑えながら継続的に効果の高いWEB集客を行いたい人

- WEBメディア・オウンドメディアを収益化(マネタイズ)したい人

- 個人事業主でWEBサイトを仕組み化してスムーズに集客したい人

- WEBライターでオウンドメディアでポートフォリオをつくりたい人

見込客の悩みや問題を解決しながら、集客・顧客獲得へとステップアップしていくマーケティング手法のひとつに、『オウンドメディア』の運用があります。

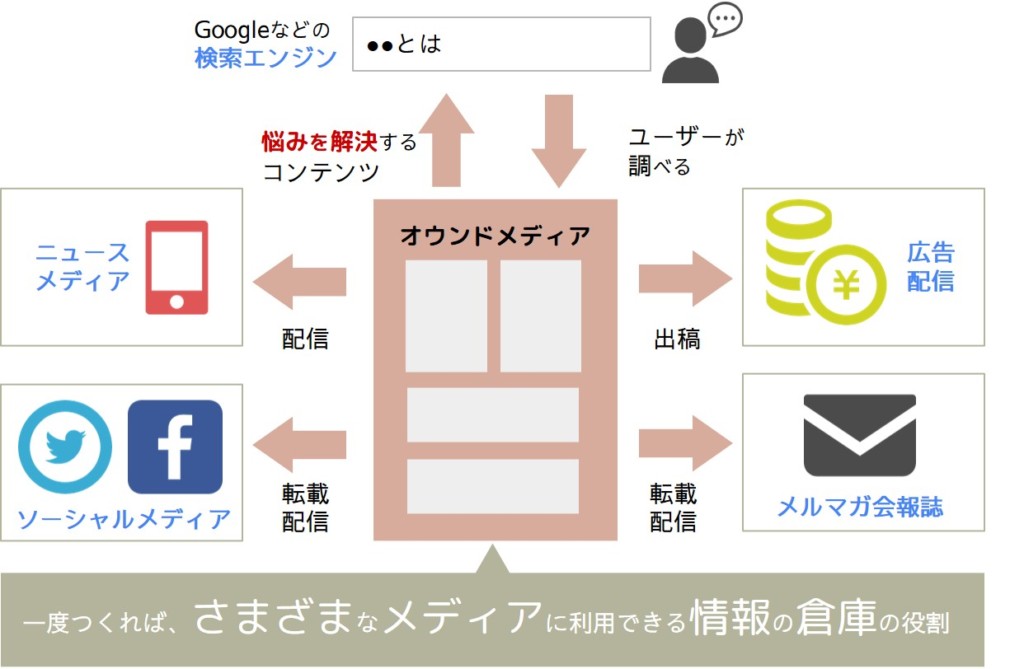

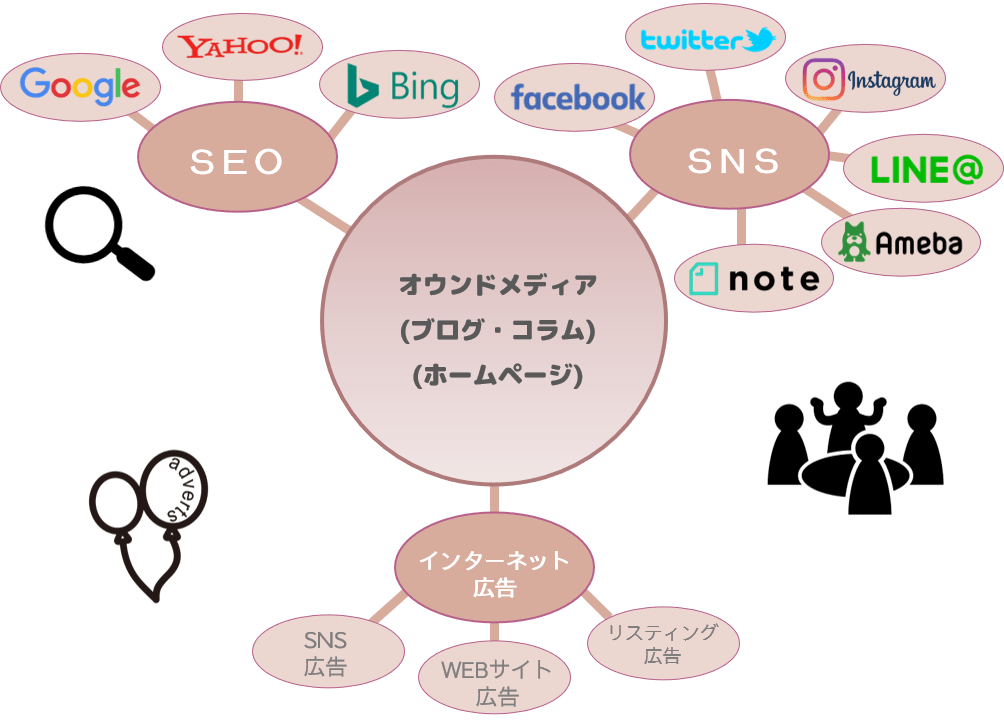

オウンドメディアは、WEBメディアのひとつであり、SEO(検索エンジンからユーザーを流入させて集客する方法)と親和性が高いのが特徴です。

オウンドメディアなどのメディアサイトの作り方がわかれば、企業はもちろん、専門業者に依頼をせずに個人でも制作や運用が可能です。

年々、ニーズが高まっているオウンドメディアには、広義と狭義2つの意味があります。

本記事では、狭義のオウンドメディアについて詳しくお伝えします。

\気になる目次をクリックするとジャンプします/

オウンドメディアとはコンテンツ重視のメディア

オウンドメディアは「大手企業が運用する集客方法」というイメージが大きくありました。

オウンドメディアとは

広義の意味ではホームページや企業ブログなど自社のコンテンツを集めたWEBサイトの総称のこと

狭義の意味では、ユーザーの役に立つ情報を記事化した、一見ブログサイトのように見える専門的なコンテンツ(記事)重視のメディアのことを『オウンドメディア』と呼ぶ

しかし、近年においては専用のツールを使うことで、専門的な知識がなくてもWEBサイト制作に取り組めるようになりました。

事業の規模や事業形態問わず、オウンドメディアとSEOマーケティングを実践する人が増えているのです。

また、個人がWEBを使って、コンテンツや商品を販売するなどのビジネスを行うときにも用いられています。

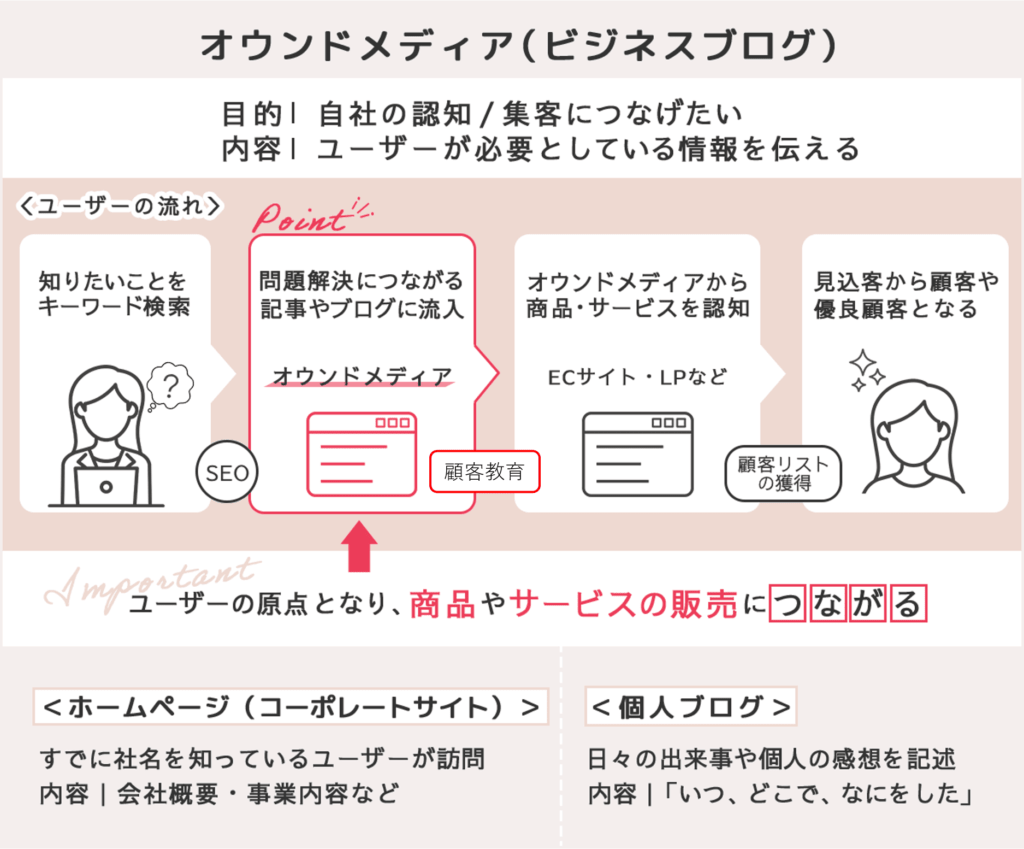

オウンドメディアは、ビジネスブログのように集客コンテンツを中心にして成り立っています。

初心者の人はブログマーケティングをマスターするとスムーズにオウンドメディア制作に取り掛かれます。

ここでは、WEBメディアのひとつである、オウンドメディアの作り方や個人の運用にも向いている理由をお伝えします。

WEBメディアやWEBサイトという言葉の中には、さまざまな種類が存在します。オウンドメディアは、WEBメディア・WEBサイトの一部にあたります。WEBメディアには、オウンドメディア以外に、一次メディア・二次メディア・ソーシャルメディア(SNS)・キュレーションメディア・まとめサイトといった種類のメディアがあります。言葉の使い分けとして、『オウンドメディア』は企業や個人事業主が集客を目的とする場合。『WEBメディア』はメディア運営を主として事業を興す場合などに当てはまります。

WEBメディアの意味や種類、マネタイズの方法については下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

-

-

参考WEBメディアとはインターネット上で閲覧できる媒体│種類や特徴

続きを見る

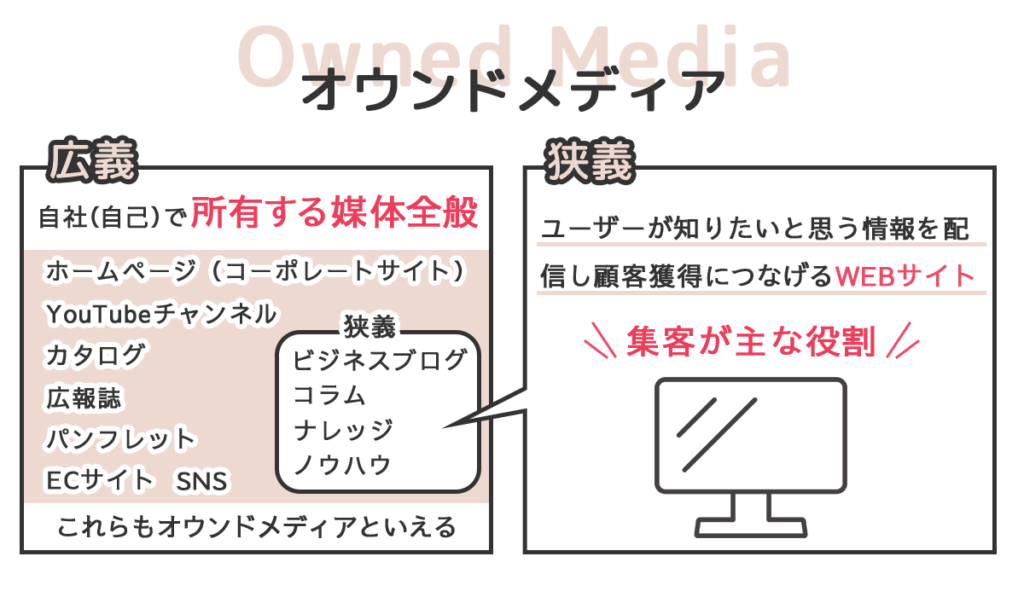

オウンドメディアとは自己(自社)で保有する媒体のこと

オウンドメディア(Owned Media)の『オウンド』は、日本語に訳すと『保有(所有)する/保有(所有)されている』という意味になります。直訳すると、『自己(自社)で保有する媒体』です。

企業や個人事業主が、自社で所有・運営し、顧客や消費者と直に接することができる情報メディアのことを指し、個人が運用する場合は「自分メディア」と呼ぶこともあります。

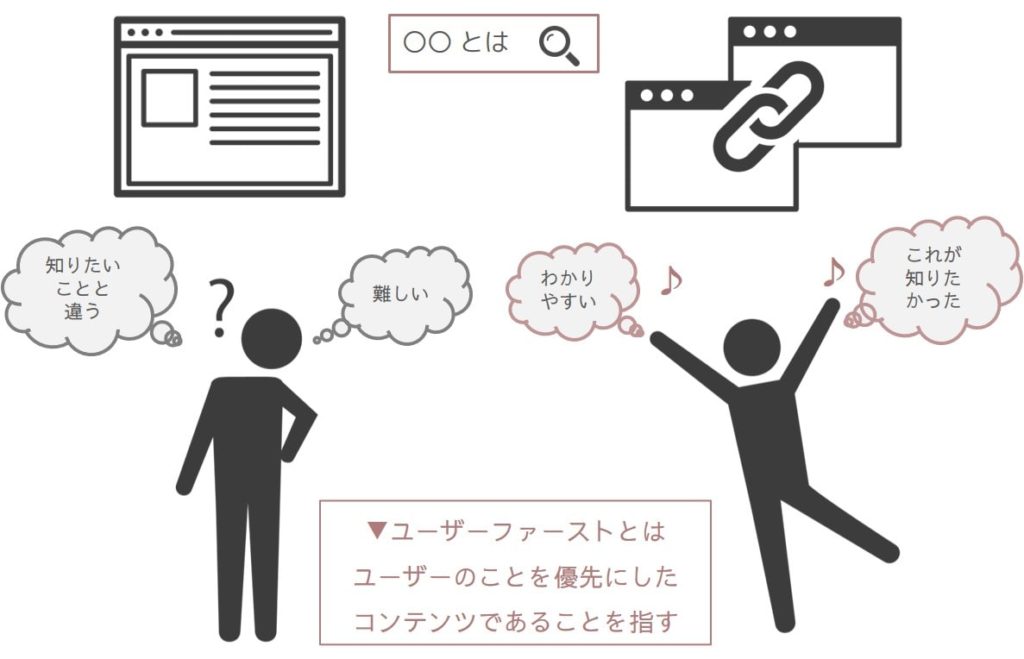

オウンドメディアは、発信者が伝えたいことを一方的に発信するのではなく、検索ユーザーが知りたいことを隈なく伝えるコンテンツです。

『オウンドメディア』については、下記の記事でも詳しく述べています。あわせてご覧ください。

-

-

参考オウンドメディアとは?初心者向け!意味と役割をわかりやすく解説

続きを見る

オウンドメディアには広義の意味と狭義の意味がある

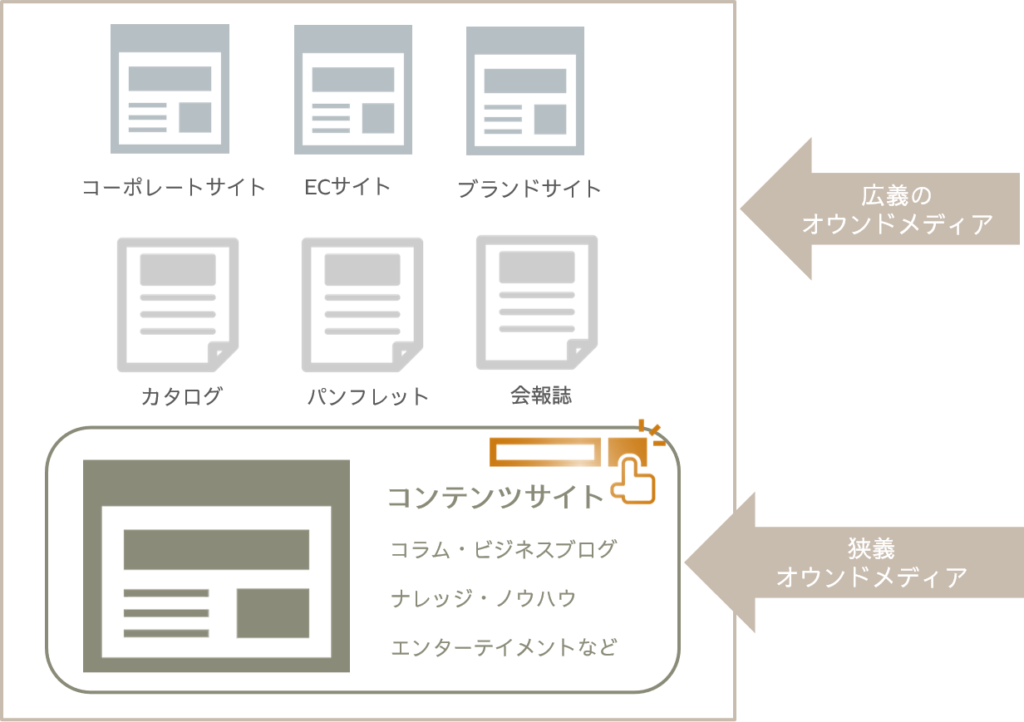

冒頭で述べたとおり、オウンドメディアを広義で表記すると、企業の会社概要やサービス、事業内容に関する情報を掲載したページをひとつのサイトとしてまとめたホームページもオウンドメディアに属します。

対して、狭義の意味では、ユーザーが必要としている情報の配信し、これまで自社を知らなかった人たちに商品やサービスを知ってもらうためのコラム記事やブログのことを指します。

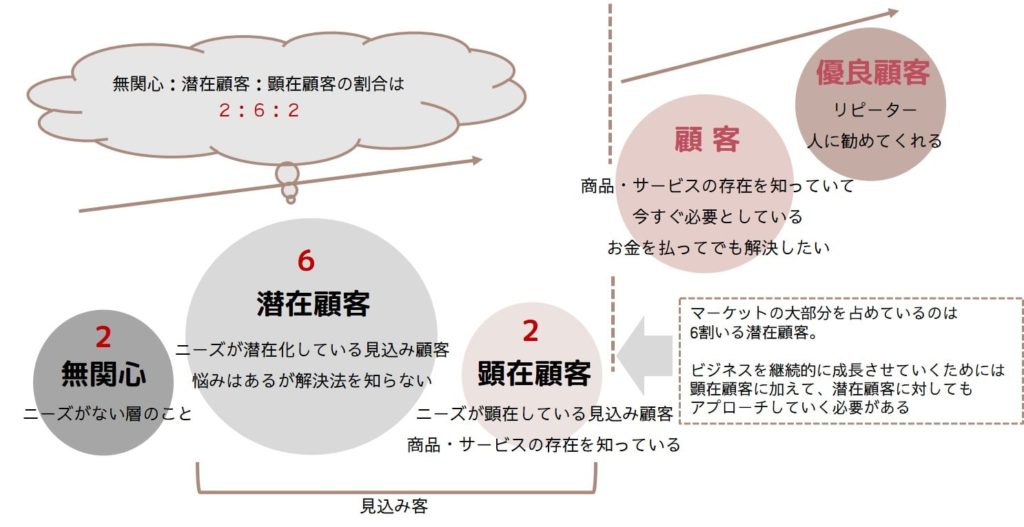

オウンドメディアは、自社の商品やサービスのことを知っていても興味関心がなかった潜在顧客を、段階を経て顧客や優良顧客へとファン化させるツールとして注目を集めています。

ユーザーを惹きつけて顧客獲得につなげていくオウンドメディアは、情報の配信以外にも企業のイメージを伝えるブランディングや商品やサービスのマーケティングなどでも利用されます。

国内では、「オウンドメディア」とは、主に狭義の意味で使うことが多く、総じて「集客」こそが主な役割となります。

オウンドメディアは顧客教育ツールとして最適

自社(自己)の商品・サービスを知らない人を段階を経て顧客へと導くためには、ユーザーにとっての利益を第一に考えながら『顧客教育』をしていくことが必要です。

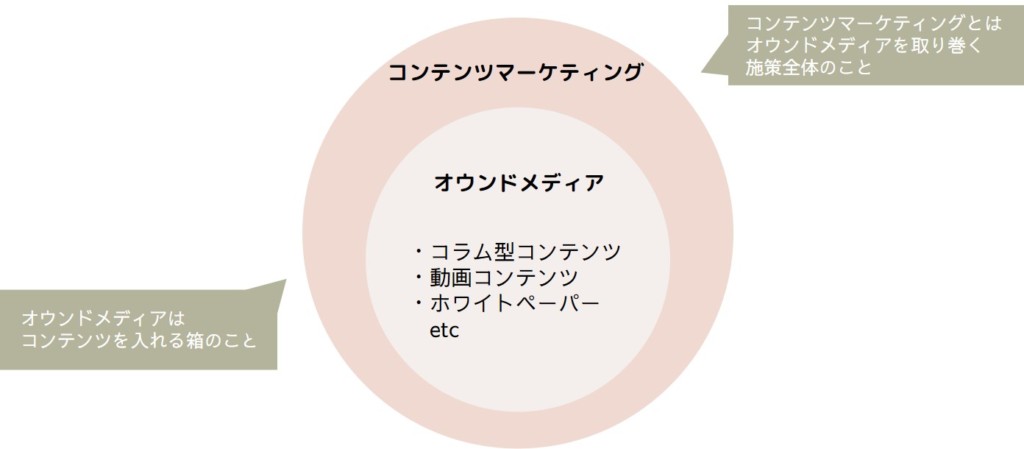

中長期的な集客戦略には、コンテンツマーケティングを活用します。

コンテンツマーケティングとは、一方的に情報を発信するマス広告とは異なり、ユーザーの悩みや問題点を解決するためのマーケティング手法のことです。

オウンドメディアは、コンテンツマーケティングという施策の中の一部にあたります。

上述のとおり、一方的に情報を発信するマス広告とは異なり、ユーザーが興味・関心を持っていることや悩み・問題に対し、有益な情報を発信していくオウンドメディアは、見込み顧客の購買心理を考えながら情報を発信します。

最初は、悩みや問題に対し解決法や商品・サービスのことを知らなかった潜在顧客を、コンテンツを通じて接触回数を増やしていくことで顧客へと導いていきます。

ユーザーが必要としている情報を『必要としているタイミング』で提供していけるオウンドメディアは、顧客教育に最適なツールです。

コンテンツマーケティングについて、下記の記事で詳しくお伝えしています。

こちらもCHECK

-

-

コンテンツマーケティングとは?潜在顧客からファン化させる集客法

続きを見る

ブログには3つの形式がある

オウンドメディアと同じく、検索エンジンから検索ユーザーを流入される集客経路にはブログがあります。

オウンドメディアは、ユーザーファーストでつくられたテキスト型のコンテンツが集合したWEBメディアです。

ブログは、英語でWebLogと表記し、WEB上に日記などの文書をLog(記録)するための媒体のことをいい、WEBメディアの一種で主に以下の3つの形式があります。

- 個人ブログ

- ビジネスブログ

- アフィリエイトブログ

オウンドメディアとは扱いが異なるブログですが、テキストを中心にした情報メディアという点は同じです。

オウンドメディアとブログの立ち位置が異なることを理解するために、3つのブログについて説明します。

1.個人ブログ

一般的に『ブログ』と、ひと言で言い表す場合は、『個人ブログ』の意味で使われています。

個人ブログの多くは、無料ブログサービス(アメブロやnoteなど)で作成されています。

そのため、「書きたいことを書きたいときに書く日記型」のものがほとんどで、集客やマネタイズには向いていないといえます。

また、無料ブログサービスを利用するブログは、ドメイン(URL)がサービス提供者側のものであるため、オウンドメディアにはなりません。

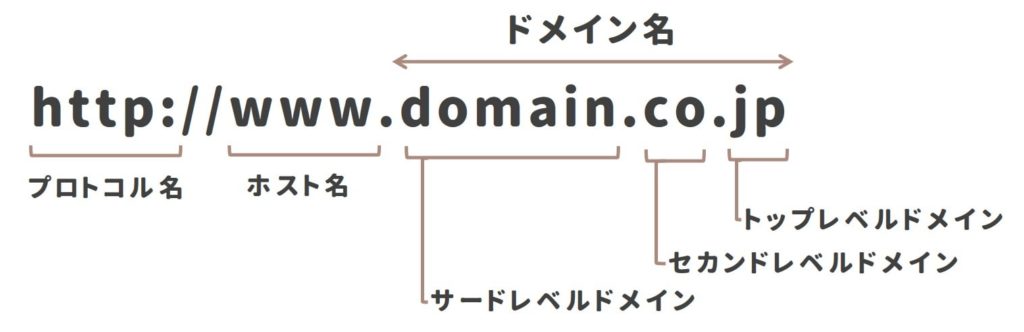

ドメインとは、簡単にいえばインターネット上の住所のようなものです。

たとえば、WEBサイトのURLが『https://workcreation.co.jp/』であればドメイン名は『workcreation.co.jp』です。

オウンドメディアとして情報を発信する場合は、『独自でドメインを取得すること』『ユーザーが必要としている情報をユーザー視点で書く」ことが最大のポイントです。

無料ブログと有料ブログの違いについては、下記の記事で詳しく述べています。参考にしてください。

-

-

参考ビジネス向けなら無料ブログよりも有料ブログ!違いを知って始めよう

続きを見る

2.ビジネスブログ

ビジネスブログは、『企業ブログ』と呼ばれることもあり、個人ブログではなくコラム形式で書くブログは『オウンドメディア』の一部にあたります。

※ここでいう企業とは、小規模ビジネスや個人事業主の方も該当します。

オウンドメディとは前述のとおり、『自社(自己)で保有(所有)する媒体』ことが条件であるため、ドメインも独自で所有していることが大前提です。

そのうえで、ユーザーが知りたいと思っていることを、商品やサービスに関連させて発信を行うのが『ビジネスブログ』です。

-

-

参考ブログ集客の方法│検索から見込み客が集まる記事の書き方3つのコツ

続きを見る

3.アフィリエイトブログ

アフィリエイトの別名を『成果報酬型広告』といいます。

『アフィリエイトブログ』は、ブログ上で企業の商品やサービスを紹介することで、申込みが入れば報酬がもらえる仕組みを指します。

アフィリエイトブログの始め方については、下記の記事で紹介しています。

こちらもCHECK

-

-

アフィリエイトブログの始め方│初心者必見!コンセプトを明確化する

続きを見る

個人ブログとオウンドメディアを比較

上述のとおり、ブログサイトのように見える『オウンドメディア』ですが、書きたいことだけを書く計画性があまりない個人的な日記のような内容を発信する『ブログ』とは異なります。

ここでは、個人ブログとオウンドメディアを比較し、違いについて見ていきましょう。

個人ブログの場合

個人的な情報を発信するブログの多くは日記型であり、日常の出来事や自身の感じたことを主観的に書くため、いわゆる時事ネタであることが多いのが特徴です。

たとえば、以下のようになります。

例文・注意ポイント

今日は、渋谷で前から行きたいと思っていた講座に参加してきました!

講座が終わってからオシャレなカフェでメンバーと一緒にスイーツを食べてきました。

おいしそうなケーキがたくさんあって、目移り(^o^)

帰り道では、前から欲しかった服を買って、ショッピングも楽しんできました♪

カフェの名前など書いていれば、お店の宣伝効果につながる場合もありますが、この場合の筆者は単にその日の出来事を書いたに過ぎません。

また、誰に何を伝えたいのか、主とすることが明確でないため、たとえ一時的にアクセスがあったとしても、長期的に継続して検索エンジンから自然流入による集客を行うには向いていないのです。

オウンドメディアの場合

対して、オウンドメディアは、ユーザーが必要としている情報を伝えることに価値を持つ集客ツールのひとつです。

個人ブログとは対照的に、エビデンスに基づく情報であることや、情報に対して客観的に意見を述べる書き方が必要になります。

「オウンドメディア作成講座」と「オウンドメディアについて」伝える文章

例文・ポイント

渋谷でWordPressを使った『オウンドメディア作成講座』が開催されています。

〇〇が主催している講座は、初心者向けとなっているため、初めてWordPressを操作する人にも非常にわかりやすい講義内容になっています。

スタッフの方が、操作の細かいところまでレクチャーしてくれるため、「パソコンが苦手な人もちゅうちょなく進めることができる」といわれており人気を集めています。

オウンドメディアを運営するメリットについては、以下のとおりです。

個人ブログと比較すると、オウンドメディア記事の方が、読者に何の事を伝えようとしているのか明確です。

オウンドメディア運用が個人に向いている5つの理由

オウンドメディアは、企業だけではなくコーチ・コンサルタントなどの個人起業家や個人事業主の運用にも向いている集客メディアです。

オウンドメディア運用が個人に向いている理由やメリットは、以下のように大きく分けて5つあります。

- 日記ブログのように毎日投稿しなくてもよい

- 集客力と経営力の向上につながる

- 育てていくことで自社(自己)の資産になる

- 広告費を抑えながら集客ができる

- 更新や運用は業者に依頼せず個人でも行える

以下で、詳しく見ていきましょう

1.日記ブログのように毎日投稿しなくてもよい

オウンドメディアは、日記ブログのように毎日投稿しなくても、運用するメリットを十分に発揮してくれるメディアです。

オウンドメディアは、企画を立てて1記事ずつ丁寧に制作していくものであるため、毎日投稿できたとしても、内容が薄い記事では公開する意味がありません。

コンテンツの数は少ないよりは多い方がよいですが、オウンドメディアの場合は『質より量』ではなく『量より質』を優先した方がメリットが大きいため、ブログのように毎日投稿しなくても問題はありません。

起業をすると、自身の商品やサービスを認知してもらうための活動が必要です。

コンテンツ制作は、認知してもらう活動の中のひとつです。他にもやらなければならないことが多くある以上、コンテンツ制作だけを毎日行っているわけにはいきません。

公開後、見直しや加筆を行いながら育てていくことが、オウンドメディア運用にとって重要になります。

また、企業や個人事業主にとってオウンドメディアを運用するメリットは、保有していない状態よりも、保有している方が集客や成約率アップにつながりやすいことも特徴のひとつです。

また、オウンドメディア記事は、あらかじめ企画を立てた構成をもとに作成していくため、「何を書けばいいのかわからない」「ネタが尽きてしまう」といった心配は不要になります。

2.集客力や経営力の向上につながる

オウンドメディアは、WEB記事以外の情報コンテンツ(SNSやメールマガジンなど)のハブ的な役割をする、いわば母艦のようなものです。

そのため、SEO対策はもちろん、アクセス解析を行いながら経営の指標となる数値も管理していきます。

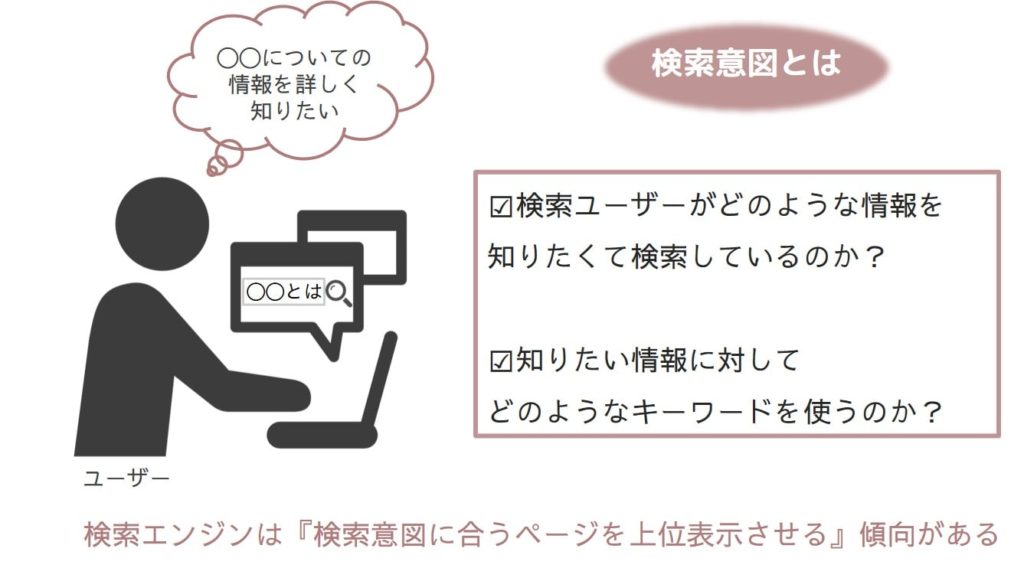

オウンドメディア記事の作成を行う際は、ターゲットとなるユーザーの検索意図を考える作業が必要です。

単にターゲットに向かって文章を考えるだけではなく、『ユーザーが検索キーワードをどのようにして考えて、検索窓に入力するのかを見極めるための作業』が、まさにマーケティング効果です。

このことからも、SNSを複数使ってフロー型で発信をするよりも、オウンドメディアに集中して運用することで、結果、後述する資産にもつながり集客力や経営力の向上につながります。

SNSを活用する場合でも、母艦となるコンテンツがあってこその集客となるため(見込客のリスト集めやフロントエンド商品への誘導など)、まずは「オウンドメディアの構築にエネルギーを注いだ方が賢明である」>といえます。

3.広告費を抑えながら集客ができる

オウンドメディアのコンテンツにはSEO対策を行い、検索エンジンから自然流入でアクセスを増やしていきます。

そのため、広告費を掛けずに運用できるのが特徴です。

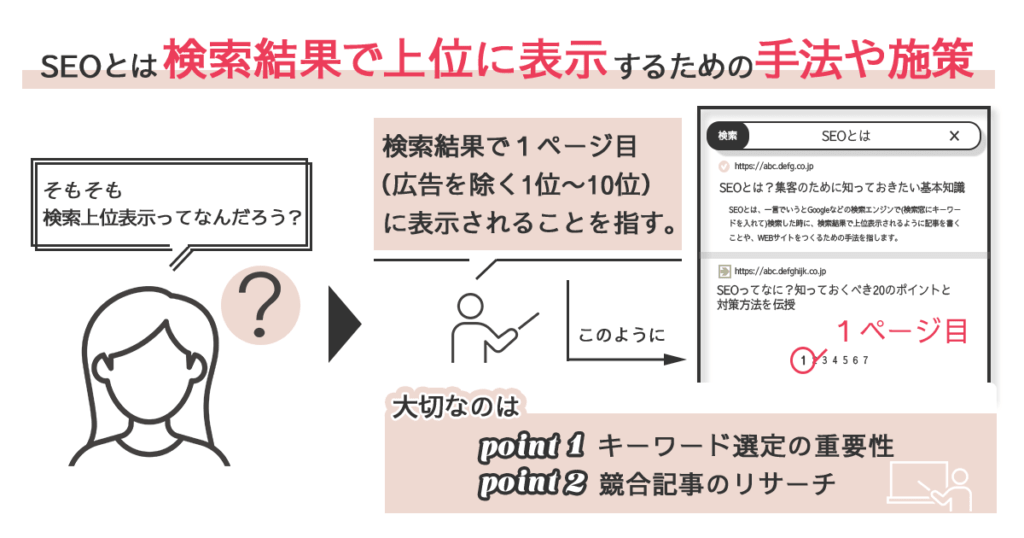

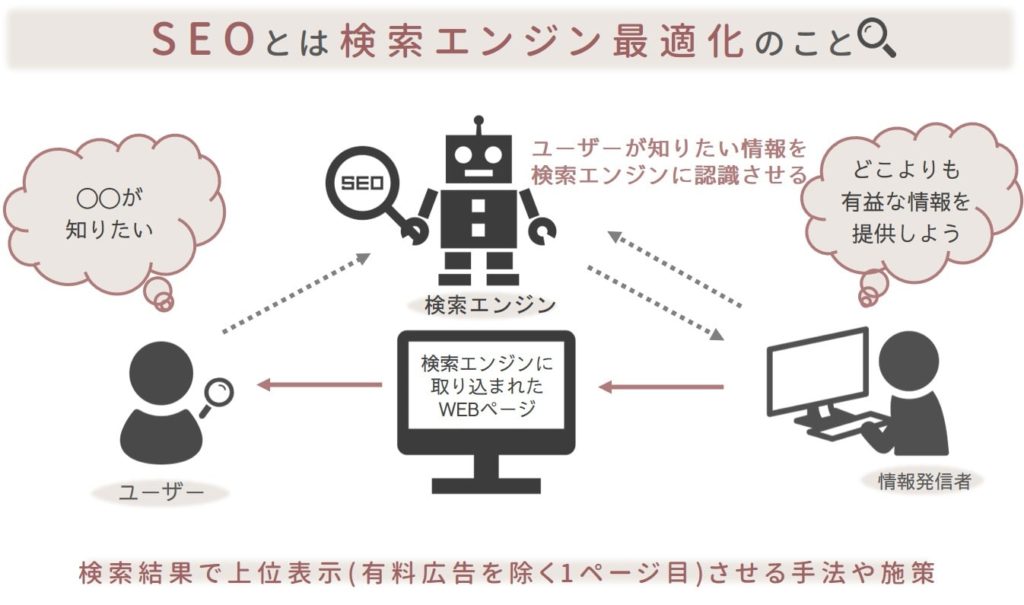

SEOとは、GoogleやYahooなどの検索エンジンによる検索結果で、上位表示させるための施策のことを指します。

SEO対策を行いWEB記事やサイトを上位表示させることで多くの人の目に触れることになるため、認知度が高まっていくのです。

SEOについて詳しくは後述しますが、対策を行う際に知っておくべきことは『記事を公開してから、自然流入によるSEO効果が表れるまでは2~3カ月ほどの時間を要する』点です。

自然流入が行われるまでの期間は、広告やSNSを活用し、記事を拡散して認知を拡大していきましょう。

4.育てていくことで資産になる

オウンドメディアは育てていくことで、自社(自分)の資産になります。

たとえば広告の場合、広告費を払い続けている間は効果を発揮しますが、、止めてしまうことで集客効果はなくなります。

また、SNSの場合は、「自社保有のメディアではない」うえに、情報がストック型ではなくフロー型であることから、『顧客教育』には不向きです。

当然、バックアップを取ることもできないため、運営側でトラブルがあった際は投稿したすべての情報が消えてしまう危険性があります。

一方、オウンドメディアは自社(自分)が保有するため、バックアップを怠らず記事のメンテナンスを行うなどして手をかけていくことで、半永久的に自動で集客効果を発揮します。

コンテンツを育てていくことで優良な情報が蓄積されていき、自社の資産になっていくのです。

フロー型のSNS集客に対して、オウンドメディアはストック型の集客法です。

また、ジャンルやテーマが特化されており、高品質なコンテンツでアクセス数を確保しているなど好条件が揃っているメディアは、自身が望めば高額な金額で売買されるケースもあります。

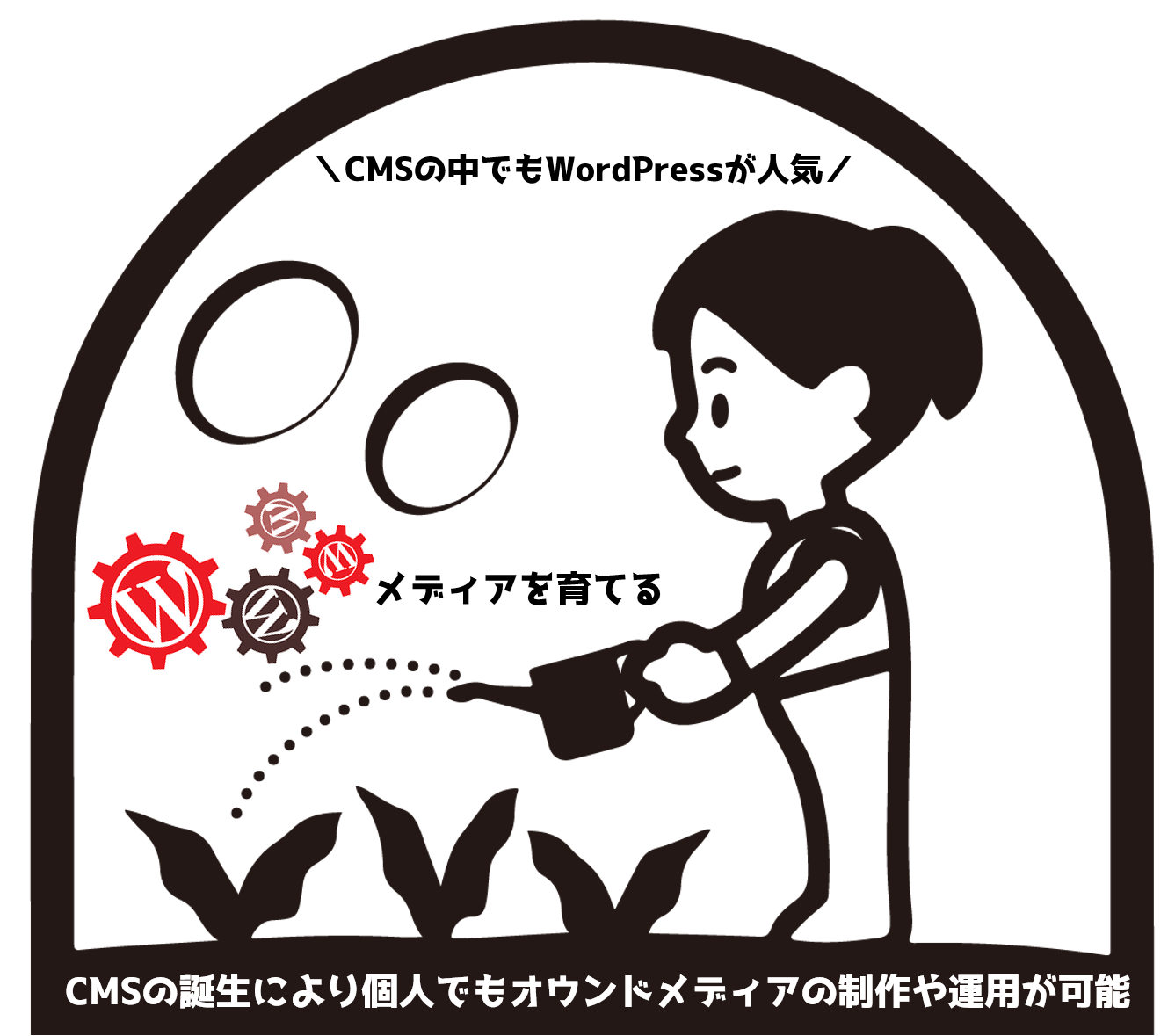

5.更新や運用は業者に依頼せず個人でも行える

インターネットが出現した直後は、WEBの専門的な知識がなければ個人でのメディア運用は難しいとされていました。

しかし、近年ではCMSと呼ばれるメディア制作ツールの誕生により、プログラミングなどのWEBの専門的な知識がなくても、個人でも制作や運用ができるようになりました。

CMSとは、Contents Management Systemの略で、コンテンツ管理システムのことを指します

CMSを活用すると、専門的な知識がなくても業者に依頼せずに自分で更新作業が行えるため、作業ごとに費用がかからないことから個人でも運用を継続できるのです。

CMSで代表的なツールには、『WordPress』があります。

WordPressは、利用者が多くいることからインターネット上で使い方の解説情報が多く発信されているのが特徴です。

WordPressについて、詳しくは後述します。

オウンドメディアの運用にはSEOが必要

WEBメディアやブログサイトなど、『オウンドメディアの作り方』に必ず挙げられるのが、『SEO』です。

上述したように、オウンドメディアの運用に広告費が不要である理由は、『SEO』を実装させることで自然流入を狙うことができるからです。

SEOは検索エンジン最適化を意味する

SEOとはSearch Engine Optimization(サーチ・エンジン・オブティマゼーション)を略した用語で、日本語に訳すと『検索エンジン最適化』を意味します。

オウンドメディアなどのWEBサイトは、Googleをはじめとする検索エンジンの検索結果で上位表示させることができれば、検索ユーザーを流入させることができます。

SEOは、オウンドメディアに限らず、会社概要などを掲載したホームページでも有効であるため、WEB集客で成果を出すために身に付けておきたい知識です。

SEO対策を行うことで、アクセス解析が行えるため数値が明確になり、WEB集客の検証改善へとつなげられます。ひいては、WEBマーケティングのスキルも向上し、計画的な集客が行えます。

SEOについては、下記のページで詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

SEOとはユーザー視点のコンテンツ重視で検索エンジンから集客する施策

続きを見る

SEOはリスティング広告(有料広告)よりもクリック率が高い

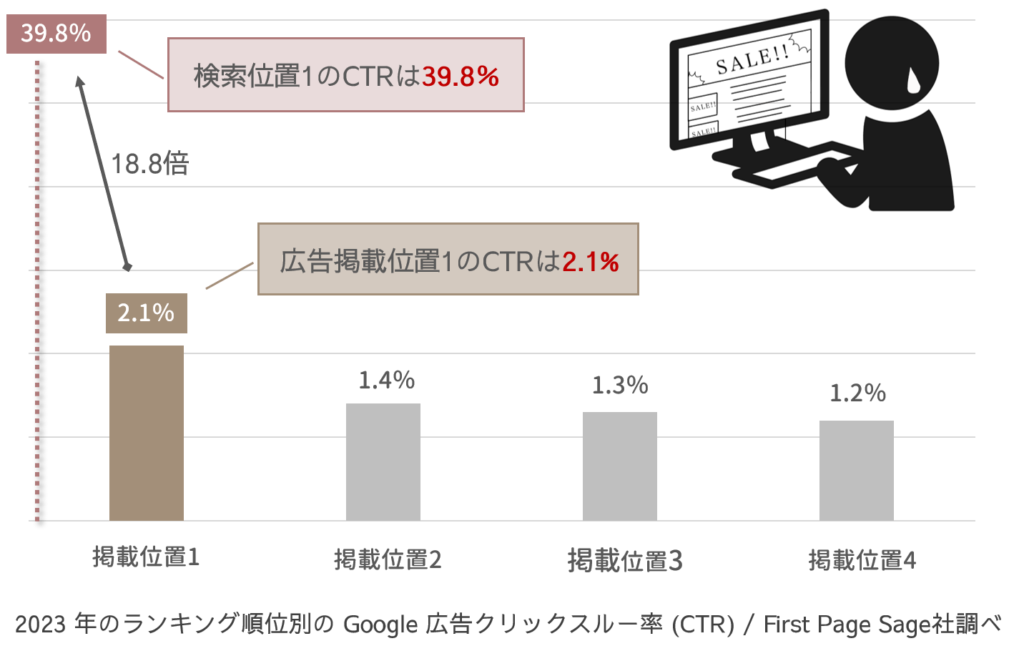

検索エンジンから流入されるSEOには、自然検索とリスティング広告といわれる有料広告があります。

自然検索結果よりも上位あるいは、ページの最下部に表示されて「広告」というタグがついているものがリスティング広告です。

リスティング広告は、自然検索結果よりも上位に表示されることから、検索ユーザーにクリックされやすいと思いがちですが、実は自然検索の方がクリック率が高いのです。

クリック率(CTR)とは、ユーザーに表示された広告の回数を指すインプレッション数と、実際にユーザーにクリックされた回数であるクリック数から導きだされる割合をいいます。

下図のように、自然検索で1位のクリック率は39.8%、リスティング広告位置1では2.1%という結果が出ており、その差は18.8倍です。

検索ユーザーは、自分が興味があることを検索したり、悩みなどを解決したりするために、検索エンジンでリサーチをします。

そのため、有料広告では「売り付けられる」という気持ちが働いてクリックすることを警戒し、自然検索の中から目的の記事やサイトがないかをチェックしています。

上図のデータを見ても、リスティング(有料)広告よりも自然検索で1位を獲得することの重要性がわかります。

クリック率については、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてお読みください。

こちらもCHECK

-

-

クリック率とは?SEOやリスティング広告の平均や向上させるポイント

続きを見る

毎日見込み客が集まるメディア制作!SEOライティングを学ぶ

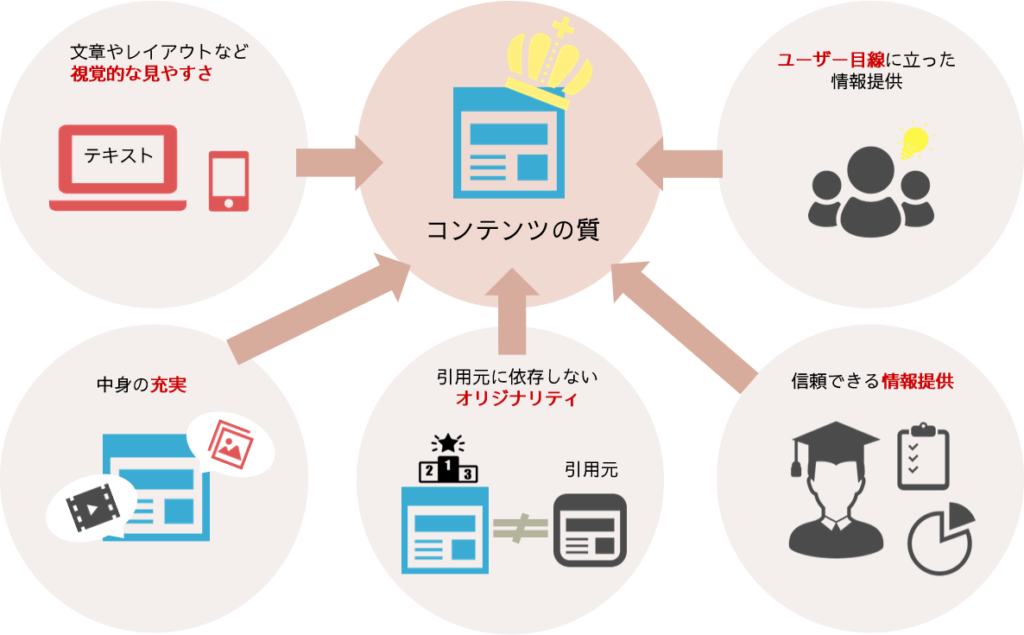

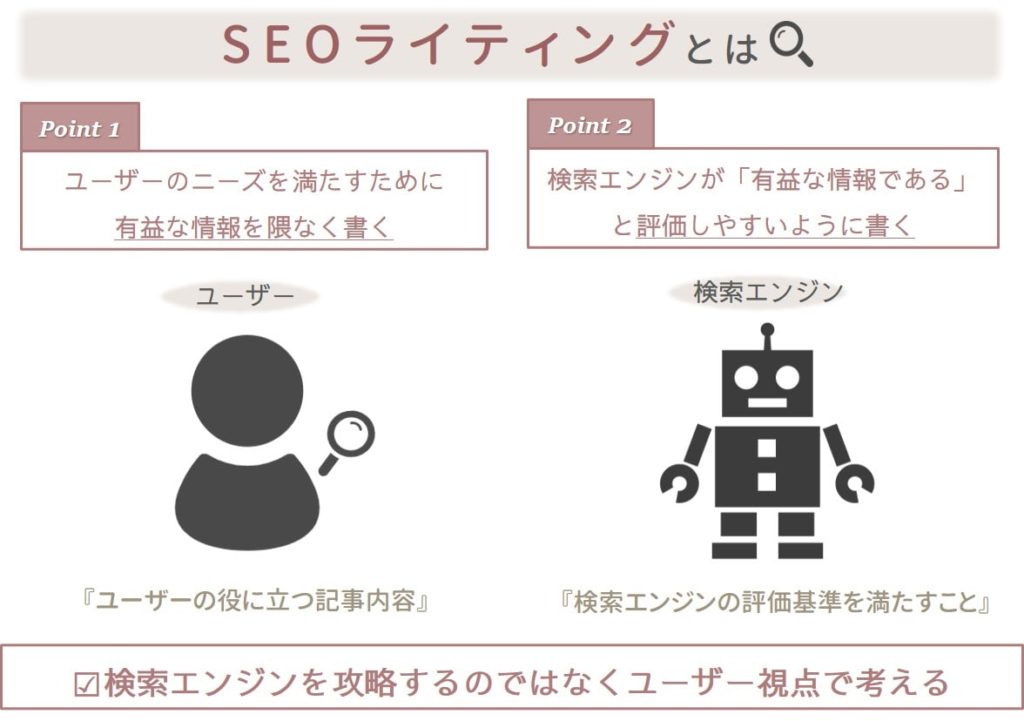

オウンドメディアの記事を書く際は、『SEOライティング』で文章を書きます。

SEOライティングは、ユーザーと検索エンジンの両者に向けた文章の書き方や記事のつくり方を指します。

ここでは、SEOライティングについての説明とポイントについてお伝えします。

SEOライティングとは

オウンドメディアで集客や収益化するには、自然流入で訪れてくれる見込み顧客の獲得が重要になるため、SEOライティングを必ず用います。

SEOライティングのことを『WEBライティング』と表わしているケースもありますが、Googleの評価基準が高くなってきたことから、現在では『SEOライティング』という名称が一般的になってきました。

SEOライティングは、下記の2つが満たされていることが条件になります

- ユーザーの役に立つ記事内容

- 検索エンジンの評価基準を満たすこと

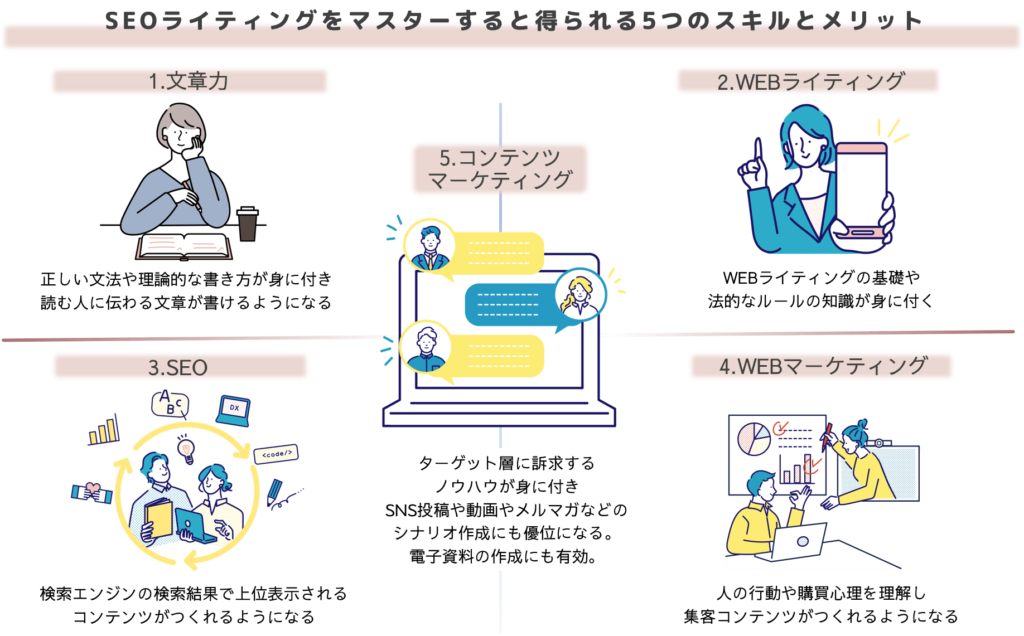

SEOライティングをマスターすると、文章力が磨かれることはもちろん、大きく分けて以下のような5つのスキルとメリットが得られます。

- ライティング(文章基礎力)

読む人に伝わるわかりやすい文章力が身に付く - WEBライティング

WEBライティングの基礎やルールが身に付く - SEO

検索エンジンの検索結果で上位表示されるコンテンツがつくれる - WEBマーケティング

人の行動や購買心理が理解できるようになるため集客コンテンツがつくれるようになる - コンテンツマーケティング

ターゲット層に訴求するノウハウが身に付くため、SNS投稿や動画やメルマガなどのシナリオ作成にも優位になり、電子資料の作成にも有効。

SEOライティングを他の人に指導できるようになれば、オウンドメディアを複数立ち上げて収益サイトをいくつも運用・運営することも可能です。

SEOライティングについては、下記の記事でより詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

SEOライティングのやり方│初心者にもわかる!書き方と8つのコツ

続きを見る

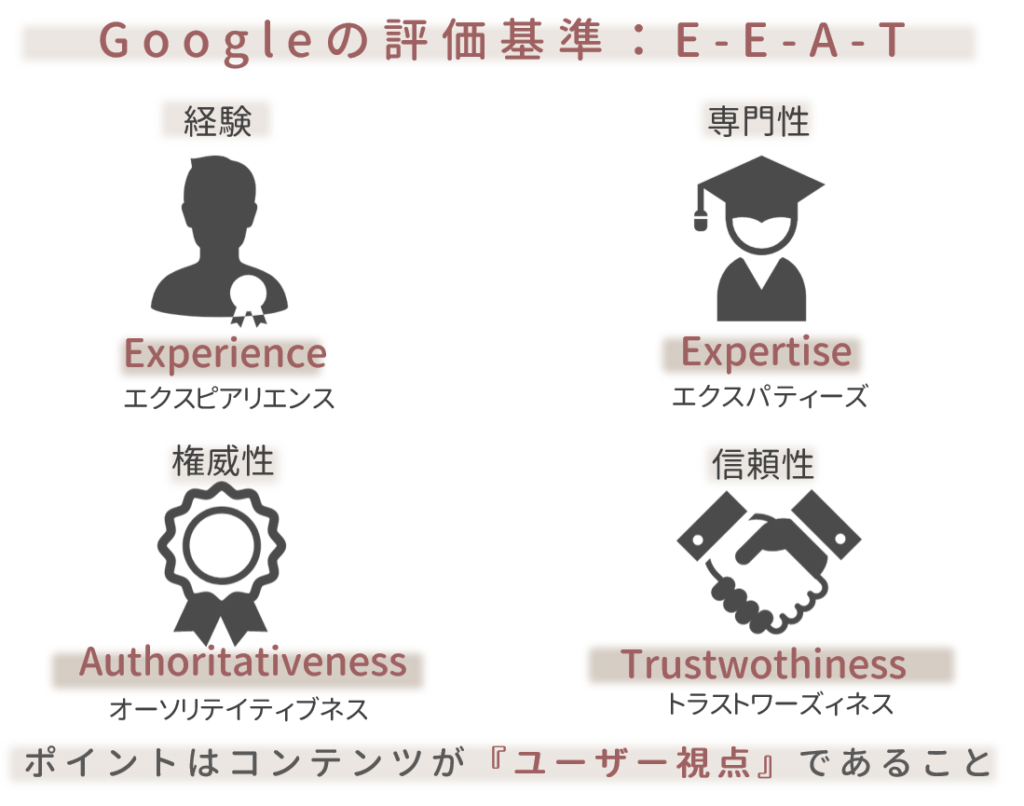

検索エンジンの評価基準E-E-A-T

SEO対策において重要視されるのが、Googleで提唱されている『E-E-A-T』です。

E-E-A-Tとは、『Experience(経験)』『Expertise(専門性)』『Authoritativeness(権威性)』『Trustworthiness(信頼性)』の4つの言葉の頭文字をとったGoogleの造語です。

ユーザーとGoogleの双方に評価してもらうには、『経験』『専門性』『権威性』『信頼性』の4つを意識してオウンドメディアの記事つくりを行いましょう。

ユーザーが必要としている情報を、WEBのルールに沿って隈なく書くことで、検索エンジンからも「有益な情報であると」評価してもらえます。

E-E-A-Tについては、下記のページで詳しくお伝えしています。

こちらもCHECK

-

-

SEOで重要視されるE-E-A-T!Google評価基準のポイント

続きを見る

キーワード選定でSEO効果が変わる

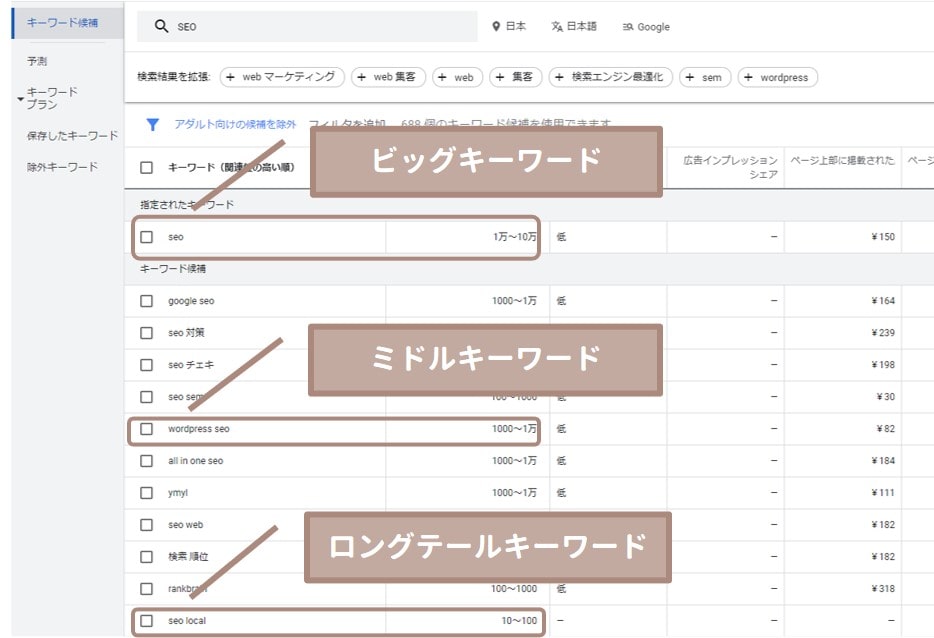

上位表示に上がりやすい記事は、選定するキーワードやコンテンツのつくり方がポイントになります。

競合が多いキーワード(ビックキーワード)よりも、検索ボリュームが少ないキーワード(2語や3語)から記事化していくと上位表示が狙いやすいといえます。

ココがポイント

キーワードを選定する条件は、あなたのビジネスや記事のペルソナ(ターゲット)と関連性の高いものということを第一条件に考えましょう。

※検索ボリュームがゼロでなければ、OK!

検索ボリュームが少ないキーワードを選定すると、ビックキーワードよりも比較的早く上位表示されます。

複数の記事が上位表示されることで、サイト全体がGoogleに評価されていき次第にビックキーワードでも上位表示されやすくなるというメリットもあります。

SEO効果が表れるまでは、下記の方法でユーザーに認知してもらいましょう。

- SNSでオウンドメディア記事を拡散する(無料で行える)

- 広告からオウンドメディアへリンクを貼る(広告費が必要)

上記の2点を実施することで、WEBマーケティングの理解にもつながっていきます。

オウンドメディアの作り方・記事作成

オウンドメディアをつくる際に重要になるのが、SEOの知識とSEOライティングのスキルです。

オウンドメディアは適切な方法で作成し、正しい方法で運用・運営を行わないと、『見込み客を集める』『顧客教育を行う』『成約率を高める』といった本来の目的を達成することが難しくなります。

オウンドメディアの記事となるコンテンツは、「ライターに外注する」か「自分で執筆する」かの二択になります。本記事では、自分で執筆することを前提にしてお伝えします。

オウンドメディアの作り方・記事作成の主な流れは、下記のとおりになります。

記事作成の流れ

- サイト全体のテーマを決める

- ペルソナを設定する (ターゲットを掘り下げる)

- キーワードを抽出・選定する(カテゴリ分け)

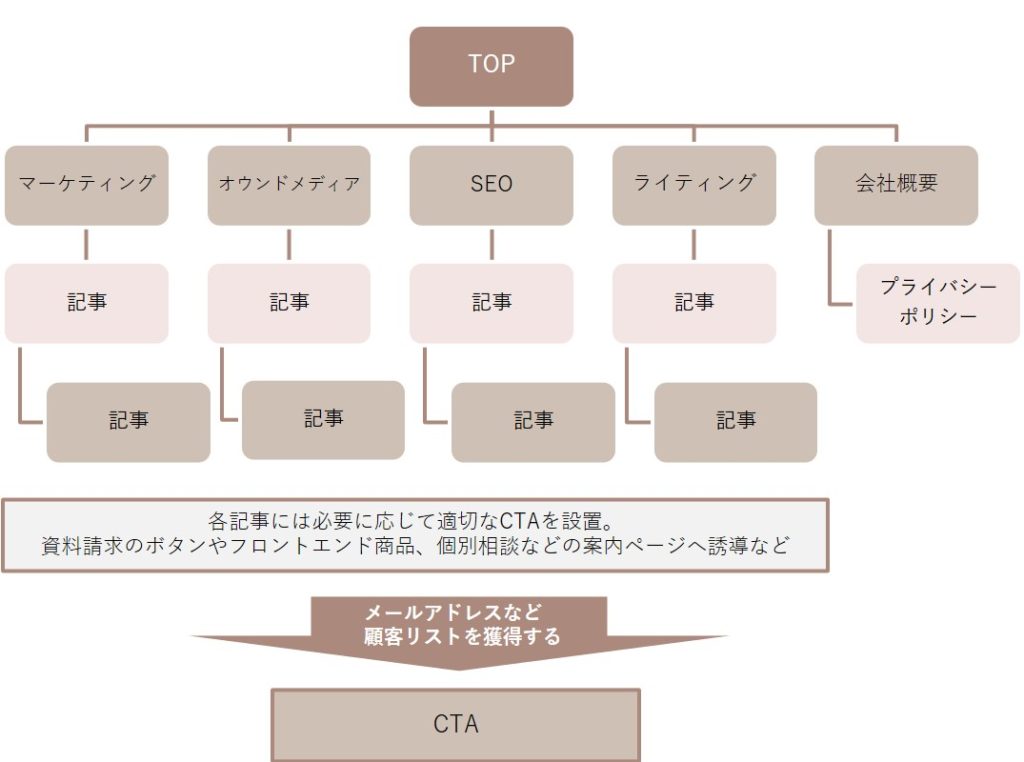

- コンテンツマップを作成する (サイトのコンテンツ構成を可視化した図)

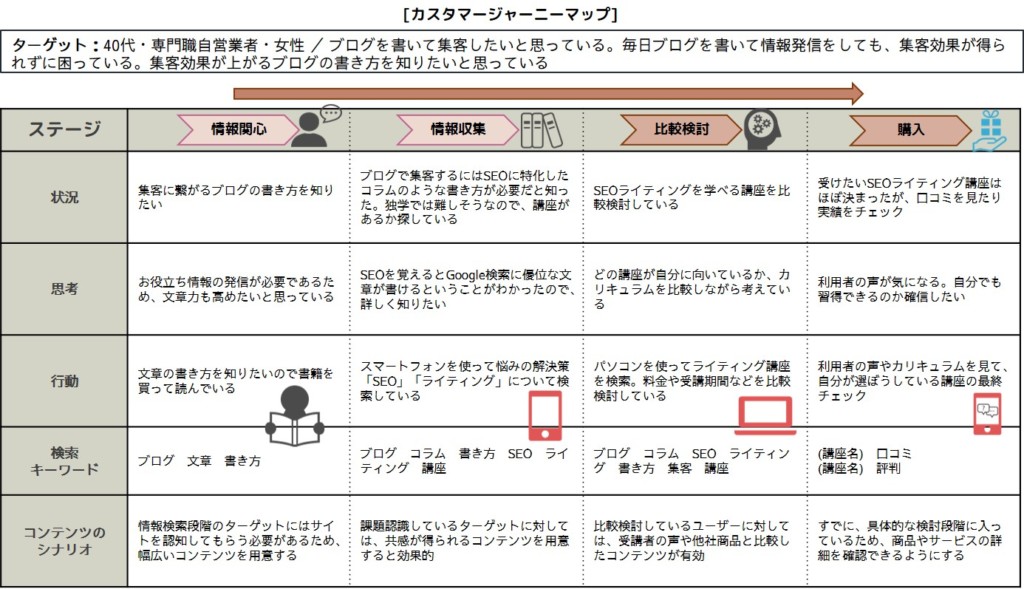

- カスタマージャーニーマップを作成する (「思考」「行動」「感情」などの過程を図式化)

- 検索者イメージ作成 (1記事1キーワードに対して検索者の行動を設定)

- 文章構成(プロット)作成

- 執筆

- 推敲(すいこう)

以下では、記事作成の流れについて順番に説明します。

1.サイト全体のテーマを決める

サイト全体のテーマは、ターゲットにしたい人にどんなことを伝えるかをイメージしましょう。

「〇〇な人に〇〇なことを伝えたい」あるいは「〇〇系のサイトをつくろう」など、方向性を大まかに決めておくことで次のステップが進めやすくなります。

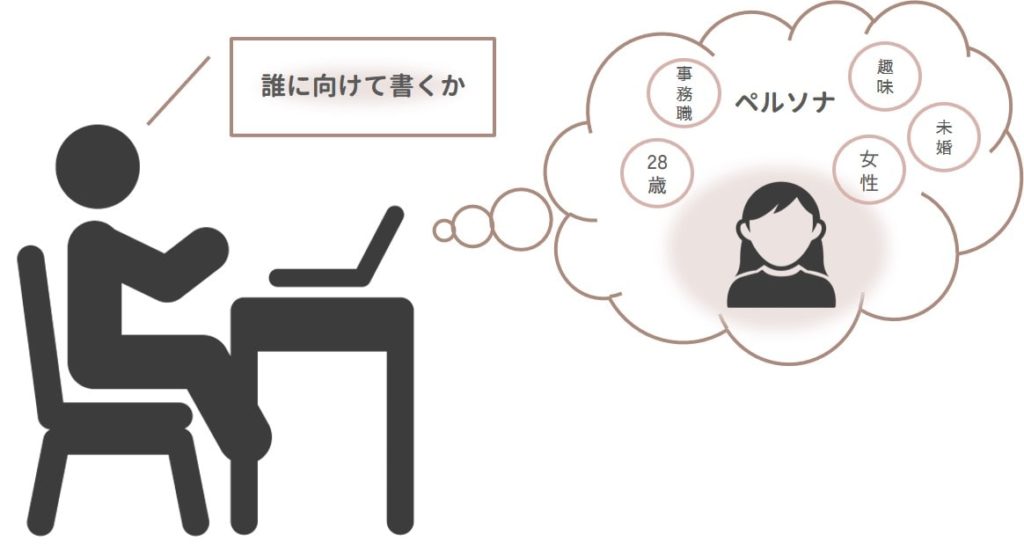

2.ペルソナを設定する

オウンドメディアの制作時には、サイト全体のペルソナを決めます。

ペルソナとは、マーケティング用語でターゲット層をさらに細かく設定した人物像のこと

サイト全体のペルソナ設定の際は、サイト制作に関係のないことを書き出すとコンテンツづくりの迷いにつながるため、敢えて細かくし過ぎないようにします。

ペルソナの主な項目

- 年齢

- 性別

- 職業

- 家族構成

- 生活スタイル

- 悩み

- 解決したいこと

- 商品購入やサービス利用の際、意思決定に影響を与えそうなこと

このとき、ペルソナは完全な架空の人物ではなく、リアルにイメージできる人を対象にすることで、ブレずにコンテンツがつくりやすくなります。

すでに見込み客や顧客がいる人は、対象となる人をピックアップしましょう。

まだ、対象となる人がいない人は身近でターゲットに近い人をイメージするとよいでしょう。

ペルソナのつくり方については、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

【ペルソナの作り方】意味や具体的な決め方についてわかりやすく解説

続きを見る

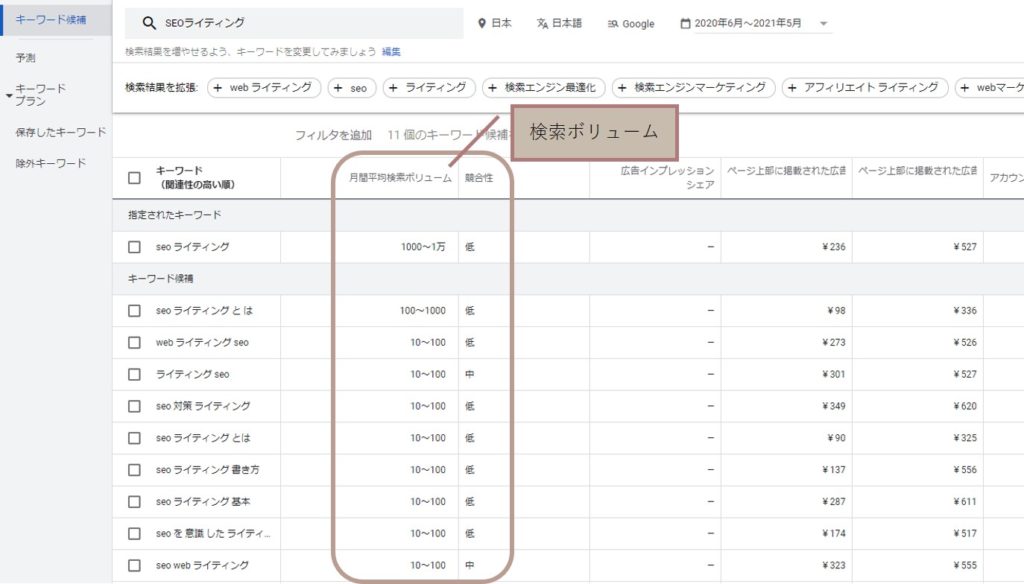

3.キーワードを抽出する

カスタマージャーニーマップを作成する際には、ターゲットとなるペルソナがフェーズごとにどんなキーワードを使うのか考えて抽出します。

このときは、思いつくキーワードをキーワードツールの『ラッコキーワード』を使って一覧を洗い出し、『キーワードプランナー』で該当するキーワードの検索ボリュームをチェックするとよいでしょう。

キーワードを選定する

『キーワードを抽出する』で抽出したキーワードから実際に使用するキーワードのみを選定します。

キーワード選定のコツは、ビッグキーワード 1 語を狙うのではなく、最初はロングテールキーワードの複合ワードを狙いましょう。

ビッグキーワードとは、1 語のワードであり、且つ「検索数が多く、競合が多く、上位表示が難しいキーワード」を指します。

上位表示が難しいビックキーワードに参入しようとすれば、親記事に対して、その下に関連したキーワードで多くの子記事を準備し、親ページに内部リンクの設定が必要になります。

ロングテールキーワード(スモールキーワード)とは、検索回数が少なく明確な検索意図を持つキーワードとなります。

ビッグキーワードとロングテールキーワードの間にあるミドルキーワードは、中間に位置するキーワードのこといいます。

とくに、ビッグ・ミドル・ロングと分けるための数字は決められていませんが、月間検索回数が10,000回以上はビッグキーワード、1,000回未満はロングテールキーワード、1,000回以上10,000回未満はミドルキーワードくらいの目安で考えるとよいでしょう。

執筆した記事のリリース後、上位表示される記事が増えてくればWEBサイト全体が評価されていきます。

上位表示される記事が増えてきたタイミングでビックキーワードに挑戦すると、SEO対策のコツも理解しているため、難しさはさほど感じなくなります。

4.コンテンツマップを作成する

サイトのコンテンツ構成を可視化した図を作成します。

これにより、サイトの「どこに」に「どんな」コンテンツがあるのか整理でき、訪問者がホームページの目標としているアクション(CV・コンバージョン)を起こしてくれるまでの流れが、わかりやすくなります。

こちらもCHECK

-

-

コンバージョン(CV)とは集客や売上の目標達成数!成果を上げる方法

続きを見る

5.カスタマージャーニーマップを作成する

ユーザーが商品やサービスに関わる際、認知・興味・検討・購入などのさまざまな行程があります。

ユーザーの行動と、それに紐づく感情・思考・不満(課題)の動きを時系列にまとめたものをカスタマージャーニーマップといいます。

ユーザーの行動の全体像を可視化することで、適切な情報・機能を届けることができるのです。

つまり、カスタマージャーニーマップがあることでこれから作成していく記事のグループ化がしやすくなります。

ひいては、『見込み客をコラムサイトから離脱させない』そんな優秀なコラムサイトをつくることができます。

6.検索者イメージ作成

『3.キーワードを抽出・選定する』で、選定したキーワードで検索者イメージを設定します。

『2.ペルソナを設定する』で設定したペルソナの悩みや、解決したい問題をキーワードごとに深堀りして書き出します。

記事にたどり着くまでのプロセスや記事を読んだ後どんな行動を取るのか予測を立ててイメージを作成します。

検索者イメージの項目は次の 3 つです。『誰に』『何を(ニーズ)』『文章の目的(ゴール)』さらに、これら3つの項目を目的別に細かく分けます。

検索者イメージを絞り込む際は、ユーザーファーストの文章がつくれるように、ユーザー目線でつくることが大事です。

7.文章構成案作成

キーワードと検索者イメージをもとにして文章構成案を作成します。

このとき、仮タイトルや見出しを決めて文字数の配分もあらかじめ行います。

SEO に特化した記事は、WEB ページなどの記述に使われる HTML や XML などのマークアップ言語として、『<』『>』で囲まれた『タグ』の使い分けも覚えておく必要があります。

タグには、title(タイトル)・description(ディスクリプション)・h(見出し)などがあります。

こちらもCHECK

-

-

HTMLタグを最適化しよう!SEO対策に効果的な使い方や注意点

続きを見る

文章構成案作成時にCTAを意識する

CTAとは、(Call To Action)を略した用語で、日本語に訳すと『行動喚起』になります。

CTAを設置する目的は、WEBサイトの訪問者を行動に誘導することです。

こちらもCHECK

-

-

CTAとは行動喚起│ブログやWEBサイトに設置して集客効果を上げる

続きを見る

たとえば、記事を読んでいる途中や読み終わった後に、『資料請求』『お問合わせ』『メールマガジンの登録』など、行動に促す文章やボタンなどがCTAにあたります。

WEB上の記事は、何かしらの目的があってインターネット上に公開されています。

ユーザーや読者を取りこぼさないように、あらかじめ集客導線の流れを組み立てておきましょう。

こちらもCHECK

-

-

集客導線とは売上につながる顧客獲得に必要なWEB戦略

続きを見る

8.執筆

文章構成案をもとにして執筆します。執筆には以下のようなルールがあります。

執筆時の主なルール

検索意図を理解して執筆を行う

- 1記事 1 テーマで書く

- タイトルは 25〜32 文字で必ずキーワードを含める

- 一文一義で書き、一文は 80 文字以内に留める(60〜80 文字)

- 一文に同じ単語が重複されていないか(重複は NG)

- 文語体、口語体を揃える

- 同じ語尾が続かないように気を付ける(「です」「ます」など)

- 代名詞を使わない(「この」「その」「あの」「どの」など)

など

細かく書かれているように思いますが、慣れてしまえば自然にできることばかりです。

文章を書くフレームワークで代表的なものには『SDS 法』と『PREP 法』があります。

段落ごとに活用するとわかりやすい文章がつくれます。

-

-

参考文章には型がある!ライティングにおすすめのSDS法とPREP法

続きを見る

9.推敲(すいこう)

執筆した文章を推敲します。

推敲の際は同時に校正も行うため、誤字脱字はもちろん、表記のゆれ(※1)や同じ語尾が続いて単調になっていないか全体の流れやリズム感を確認します。

また、ひらがな表記(※2)のルールもあるため、注意が必要です。

一度、音読をすることで修正箇所を早く見つけられます。

表記ゆれ

※1:表記のゆれとは、同じ記事内の中で同じ単語が漢字・カタカナ・ひらがなの表記が統一されていないことを指します。

- 【例 1】「林檎」「リンゴ」「りんご」← 統一が必要

- 【例 2】「お問合せ」「お問い合わせ」「お問合わせ」← 統一が必要

ひらがな表記

※2:ひらがな表記とは、下記のようなルールを指します。

- 子供 ⇒ 子ども・こども

- 昔から〇〇と言われていた ⇒ いわれていた(実際に口に出して言う以外はひらがな)

- お越し下さい ⇒ ください(何かをいただく場合は漢字)

- 接続詞は原則ひらがな

日本語表記ルールについては下記のページに一覧表があります

-

-

参考覚えておきたい『日本語表記ルール一覧表』(記者ハンドブック参考)

続きを見る

原稿を隅々までチェックができたら、次に紹介するWEBサイトやブログを制作するソフトウェアのWordPressに入稿します。

オウンドメディアをつくるソフトウェア

上述のとおり、CMSの誕生により個人でもオウンドメディアの制作や運用ができるようになりました。

CMSの中でも、WordPressという機能拡張やデザインテンプレートがついた、無料で使えるソフトウェア(システムツール)が人気です

WEB上の40%のサイトがWordPressを使用しているといわれています。

多くの人が利用しているだけに、信頼性も非常に高くメディアとして育てやすいため、これからオウンドメディア運用を考えている人にとっても最適なツールです。

とはいえ、物事にはそれぞれメリットとデメリットがあります。あらかじめ、WordPressの特徴を知っておくことでスムーズに運営できます。

こちらもCHECK

-

-

WordPressとは?WEBサイトやブログ制作に最適なツール

続きを見る

WordPressを利用するメリット

WordPressを利用する際は、サーバーやドメインの準備が必要ですが、本体そのものは無料で使えるツールです。

使用するメリットは、無料であること以外にも大きく分けて4つあります。

- プログラミングなどの専門知識が不要

- ユーザーが多いため、使い方の情報が多くある

- 制作後の更新や運用のための操作が複雑ではない

- テンプレートの種類や拡張するソフトウェアが豊富である

サーバーやドメイン代も年間で5,000円~15.000円程度であるため、比較的安価でメディア運用の環境が整えられます。

サーバーとドメインについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

-

-

参考サーバーとドメインとは?初心者にもわかりやすく解説

続きを見る

WordPressの注意点

WordPressは、希望する機能が付いたテーマを選択すれば、理想に近いメディアがつくれます。

一方で、100%希望どおりのテーマがない場合は、HTMLやCSSの知識が多少ないと細かい部分の調整が理想通りにできないケースもあります。

とはいえ、WordPressユーザーは多数存在しているため、インターネット上で対策方法を見つけることは可能です。

また、作業の一部分だけを手頃な価格で請けてくれる専門家を、クラウドソーシングサイトで見つけることもできます。

ケースバイケースで、専門家の力を少し借りるなどすると、より簡単にオウンドメディアの更新や運用が行えます。

オウンドメディアの作り方について、下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

オウンドメディアの作り方と掛かる費用の目安!社内で実践WEB集客

続きを見る

解析ツールGoogleアナリティクスと連携

オウンドメディアを運営するためには、アクセス解析が必要になります。

Googleが無料で提供しているGoogleアナリティクスは、多くの人が活用しているアクセス解析ツールのひとつです。

オウンドメディアは、日記ブログのように毎日投稿せずに、少ない記事数でも効果が出るつくり方を行います。

オウンドメディアは公開して終わりではなく、計測や更新を行いながら『時間をかけて育てていく』ことで、自分(自社)の資産になっていくのです。

そのためには、PDCAをまわしていくためにも、日々のアクセス・データ解析が重要になるのです。

これまでのアフィリエイト記事は、一方的な発信の仕方や明らかに個人ブログのような内容が主流でした。

また、インターネットがこの世に誕生してから2016年代までは、上述した良質なコンテンツとは異なる低品質なコンテンツを量産した『ブラックハット』といわれる手法がとられていました。

しかし近年では、Googleなどの検索エンジンの評価基準が、『良質なコンテンツであること』が条件となったことから、過去のブラックハットといわれる手法では検索エンジンの検索上位に表示されにくくなっています。

しかし、2017年2月にGoogleの検索順位を決めるアルゴリズムがバージョンアップされたことで、

『ホワイトハット』といわれる良質および、検索エンジンにもわかりやすいコンテンツが評価対象となっています。

-

-

参考ホワイトハットSEOとブラックハットSEOの違い!正しい対策法

続きを見る

そのため、副業などで個人でアフィリエイト運用をしている人も、オウンドメディアに切り替えている人が増えています。

WEBメディアを収益化(マネタイズ)する方法

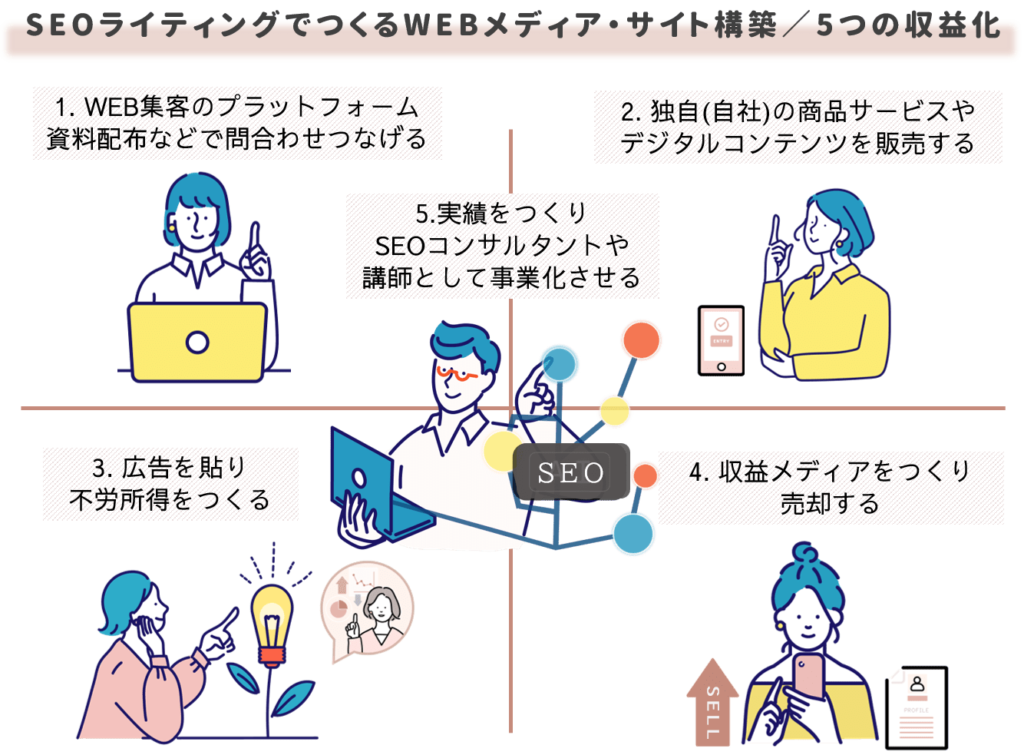

オウンドメディアを収益化するには、大きく分けて5つの方法があります。

- WEB集客のプラットフォーム(オウンドメディアやホームページ)で資料配布から問合わせにつなげる

- 独自(自社)の商品サービスやデジタルコンテンツを販売する(セミナーへの誘導なども有効)

- 広告を貼り不労所得をつくる(アドセンス広告・アフィリエイトの活用)

- 収益メディアをつくり売却する(サイト売買・M&Aのサービスがある)

- メディア運用・収益化の実績をつくりSEOコンサルタントや講師として事業化させる

1.WEB集客のプラットフォームで資料配布から問合わせにつなげる

オウンドメディアやホームページなどのWEBサイトは、WEB集客のプラットフォームです。

以下のような戦略が、オウンドメディア活用の入口になります。

メモ

- 見込み客のリストを取る資料配布

- 顧客教育のメールマガジンの配信

- 商品サービスについての問合わせ

あらかじめ、全体の流入経路を考えてから資料やメルマガを準備し、フォームやクリックバナーをコンテンツ内に配置させましょう

2.独自(自社)の商品サービスやデジタルコンテンツを販売する

独自(自社)の商品サービスがある場合は、オウンドメディアにアクセスした見込みに対して直接販売できます。

とはいえ、オウンドメディアの中で商品サービスを販売する場合は、宣伝を行う前に、ユーザーにとって有益な情報を先に伝えるコンテンツが必要です。

商品サービスの中には、『デジタルコンテンツを販売する』といった手段もあります。

専門性の高い情報を、ユーザーの知識レベルに分けてPDFや動画などにして、ダウンロード購入してもらう方法です。

サイト上で決済ができるように、決済サービスの利用やWordPressであれば専用プラグインの導入など、準備が別途必要になります。

また、自社独自のノウハウやスキルを活かして、専門性の高い内容でセミナーを開催への新規顧客を開拓にも有効です。

自社だけでノウハウが不足している場合は、外部の専門講師を招いて、さらにクオリティを高めるのもよいでしょう。

3.広告を貼り不労所得をつくる

広告掲載には、複数の方法がありますがわかりやすい広告が『純広告』と『アドセンス広告』の2つです。

まず、純広告とは「特定のメディアの広告枠を買い取って掲載する広告」のことを指します。

アドセンス広告は、Google広告に出稿された広告が表示されるプログラムのことで、サイト内にコードを貼る付けることで表示されます。

Google側がサイトのジャンルやテーマに合った広告を表示してくれるため、初心者でも比較的扱いやすいのが特徴です。

アフィリエイトは、『成功報酬型広告』になります。

ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)に登録をして、サイトのジャンルやテーマに合った広告を自ら選択して、記事内に設置します。

成果報酬型広告であるため、クリックされるだけでは収益にはならず、申込みや購入などの最終的なアクションが行われてはじめて報酬になります。

独自の商品サービスがない場合は、アフィリエイト運用が適しています。

4.収益メディアをつくり売却する

専門性の高い収益メディア(アフィリエイトサイト、ECサイトなど)は、すでに安定したアクセス数や収益性がある場合は、100万円以上の高額で売れるケースもあります。

そのため、メディア売却が成功した場合、広告やアフィリエイト収入よりも利益が大きくなる可能性があります。

メディアの売却について知識があまりない場合は、専用のサイト売買・M&Aのサービス業者を探し販売を代行してもらうこともできます。

サービス業者を使う場合は、信頼できる会社であるか、よく調べて利用しましょう。

5.メディア運用・収益化の実績をつくり事業化させる

メディア運用および収益化した実績をつくり、SEOコンサルタントや講師として事業化させてさらに収益を得る方法もあります。

実際に収益化して蓄積されたノウハウであるため、信頼性が高くなります。

オウンドメディアは個人でも作れる自分発信のWEBメディア

オウンドメディアは、大手企業に限らず個人の集客や収益サイトに適したメディアです。

メディア制作のための労力は必要ですが、運営のための広告コストは不要です。

オウンドメディアは記事の本文内で述べたとおり、集客の母艦でもあり、SNSなどとのハブ的な役割もします。

また、オウンドメディア運用は集客のみに限らず、デジタル商材の販売や、広告を導入しアフィリエイトとして収益を得ている人もいます。

WEBとSEOの知識、ライティング技術をマスターすることでオウンドメディアを運用することは可能です。

とはいえ、個人でメディア制作を確実に行うためには、WEBライターのようなライティングスキルや、WEBマーケティングやSEOの知識を持ち、記事作成ができることが条件になります。

まずは、ご自身でSEOの知識とライティング技術をマスターしてから、そのうえで外注ライターに依頼するとよいでしょう。

オウンドメディアを個人で立ち上げるときのよくある質問

オウンドメディア(WEBメディア)を個人で立ち上げて運用するために、よくある質問と回答をまとめました。

Q: オウンドメディアを個人で立ち上げるメリットは何ですか?

A:個人でオウンドメディアを立ち上げるメリットには、主に以下の5つが挙げられます。

- 日記ブログのように毎日投稿しなくてもよい

- 集客力と経営力の向上につながる

- 育てていくことで自社(自己)の資産になる

- 広告費を抑えながら集客ができる

- 更新や運用は業者に依頼せず個人でも行える

上記を参考にして、有益なオウンドメディアを開設しましょう。

Q:オウンドメディアを始める前にどのような準備が必要ですか?

A:オウンドメディアを始める前には、運用目的を決めることが必要です。

オウンドメディアをつくる前に、なんのために運用をするのか明確にしてから始めましょう。

オウンドメディア運用を行う前に、達成したい目標を決めてから個人や自社の強みを洗い出すところからスタートします。

オウンドメディアの運用方法については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

-

-

参考オウンドメディア運用でSEOを実装し集客を成功させる5つのポイント

続きを見る

Q:オウンドメディアを個人で継続させるコツはありますか?

A:個人でオウンドメディアを継続させるコツは、公開後の計測が重要になります。

計測には、Googleアナリティクスやサーチコンソールといったアクセス解析ツールを活用します。

解析ツールを活用して、主に以下の3点を継続していきます。

- 最新の情報を把握して、コンテンツをアップデートさせる

- 計測しながら、ユーザーの動向を把握してコンテンツを改善する

- 収益化させる導線を把握し、リスト獲得に向けたCTAを設定し対応していく

コンテンツを育てながら収益化していくことが、オウンドメディア運用の継続になります。