こんな方におすすめ

- 毎日ブログを書いているけど集客につながらない人

- ホームページがあっても集客に活用できていない人

- SEO対策について自分でできる方法とやり方を知りたい人

これまでは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンから集客を行う施策『SEO』といえば、「専門業者が行うもの」というイメージが強くありました。

しかし、検索エンジンによる評価の質が高くなっていることから、正しい手順を覚えてセオリーどおりにコンテンツ(ブログや記事)をつくることで、専門業者に頼らずに自分でSEOの対策ができるようになりました。

ホームページやブログにSEOを実装して、検索結果で1~3位の上位表示が実現すれば、広告を使わなくても見込み客の流入が図れるためコスト削減につながります。

本記事では、『自分でできるSEOの対策と知識』『具体的な手法』について紹介します。

\気になる目次をクリックするとジャンプします/

SEOを自分で実行するための基礎知識

前述したように、正しい手順を覚えれば、SEOは自分でも対策ができるようになりました。

まずは、『SEOの基礎知識』について知っておきましょう。

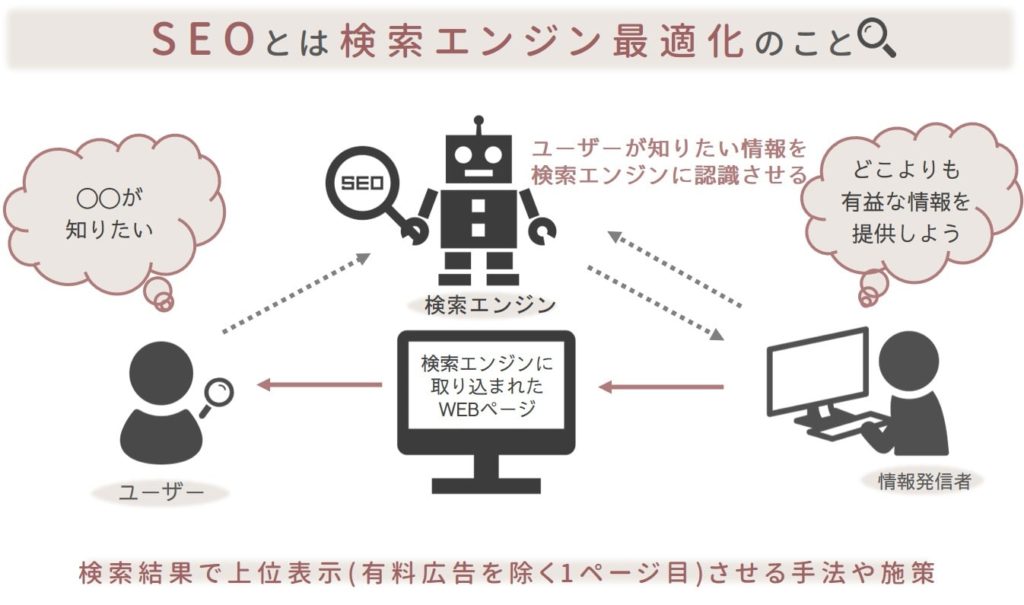

SEOとはWEBサイトを検索結果で上位表示させる手法

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチ・エンジン・オブティマゼーション)を略したマーケティング用語で、日本語に訳すと『検索エンジン最適化』です。

SEOをひと言でいい表すと、Googleなどの検索エンジンの検索結果で、ホームページやブログなどのWEBサイトを上位表示させる施策や手法を意味します。

検索結果の1ページ目に表示させることで、より多くのユーザーや見込み客がホームページやブログなどのWEBコンテンツに集まります。

企業や事業主は、集客や売上を上げることを目的に、ホームページやブログにSEOを取り入れてWEB集客を行います。

SEOとは、基本的な内容について詳しくは、下記の記事でお伝えしています。あわせてご覧ください。

-

-

参考SEOとはユーザー視点のコンテンツ重視で検索エンジンから集客する施策

続きを見る

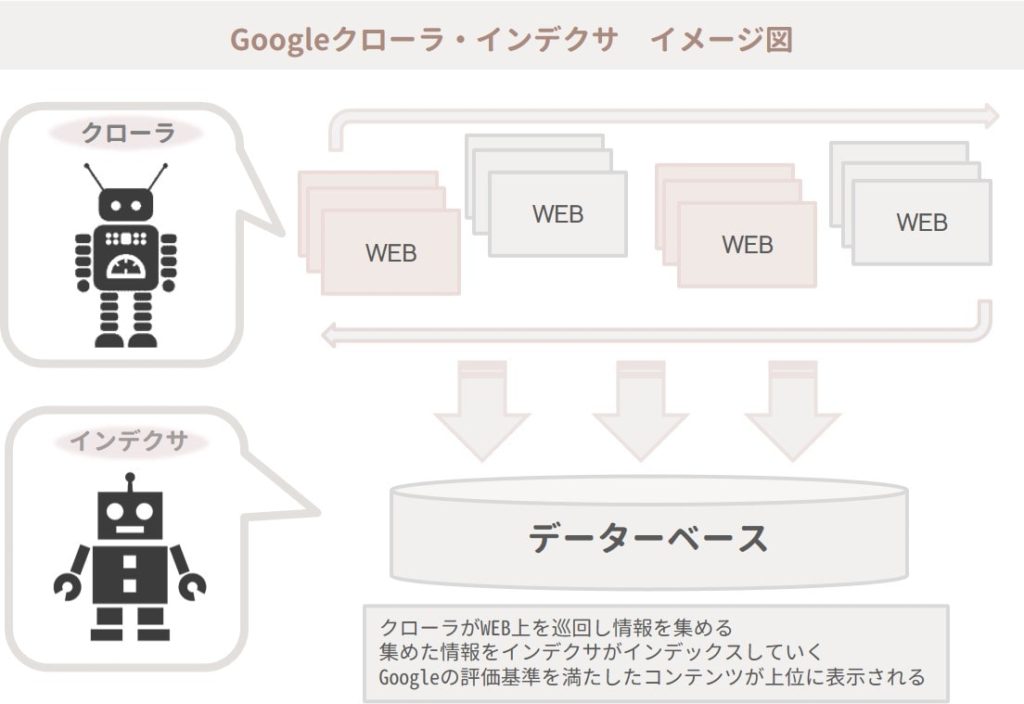

クローラとインデクサの働き

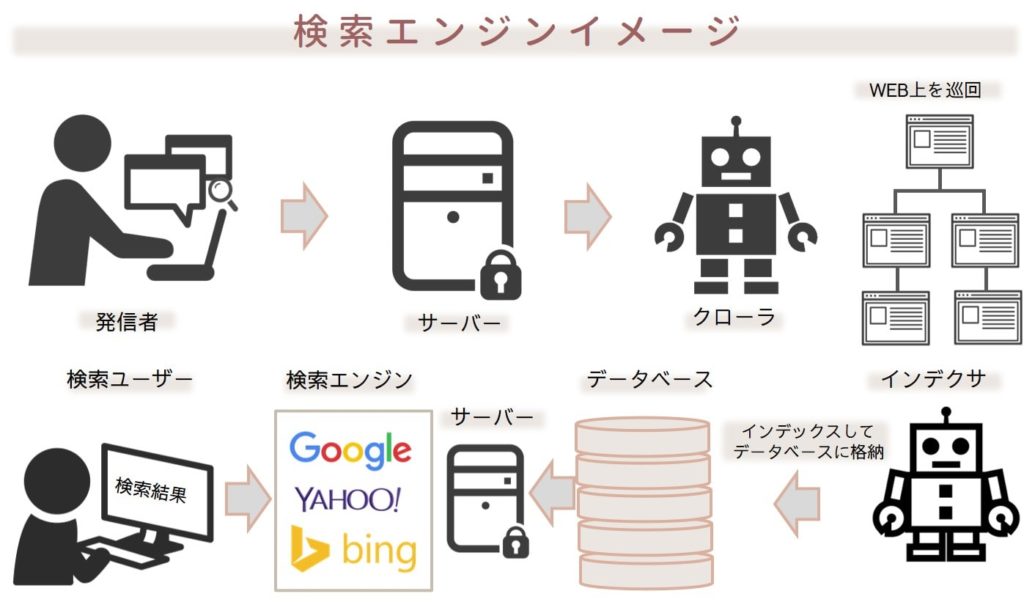

日本国内での検索エンジンには、GoogleやYahoo!、Bingなどがあります。

その中でも、シェアの大半を占めているのがGoogleとYahoo!です。

Yahooは、検索結果の順位を決めるプログラムである検索アルゴリズムをGoogleのものを使っているため、Googleへの対策を行うことがSEOによる対策となります。

Googleの検索アルゴリズムでは、以下のようにして検索結果での表示順位が決められています。

- クローラというロボットがWEBサイト内を巡回してデータを収集

- インデクサというロボットが収集したデータをデータベース化

- データベースをランク付けして表示順位を決定

クローラに巡回されやすいWEBサイトのコンテンツをつくり、インデクサにインデックスされるための対策を行うのが『SEO』です。

こちらもCHECK

-

-

クローラ・インデクサ┃検索エンジンの仕組みと上位表示をめざす方法

続きを見る

SEOで意識すべきはユーザー視点と利便性

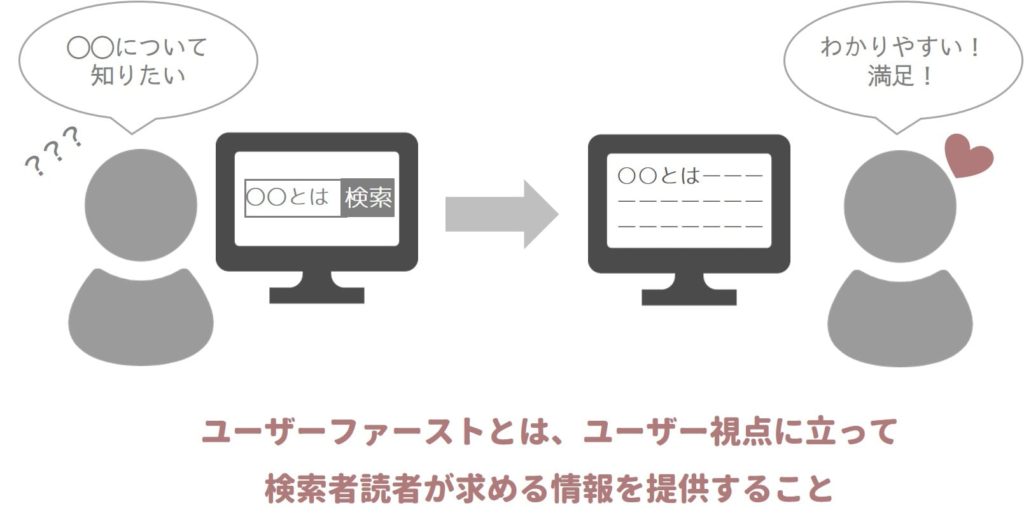

Googleは、SEOのガイドラインで『ユーザーファースト』を掲げています。

Google検索セントラル:有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

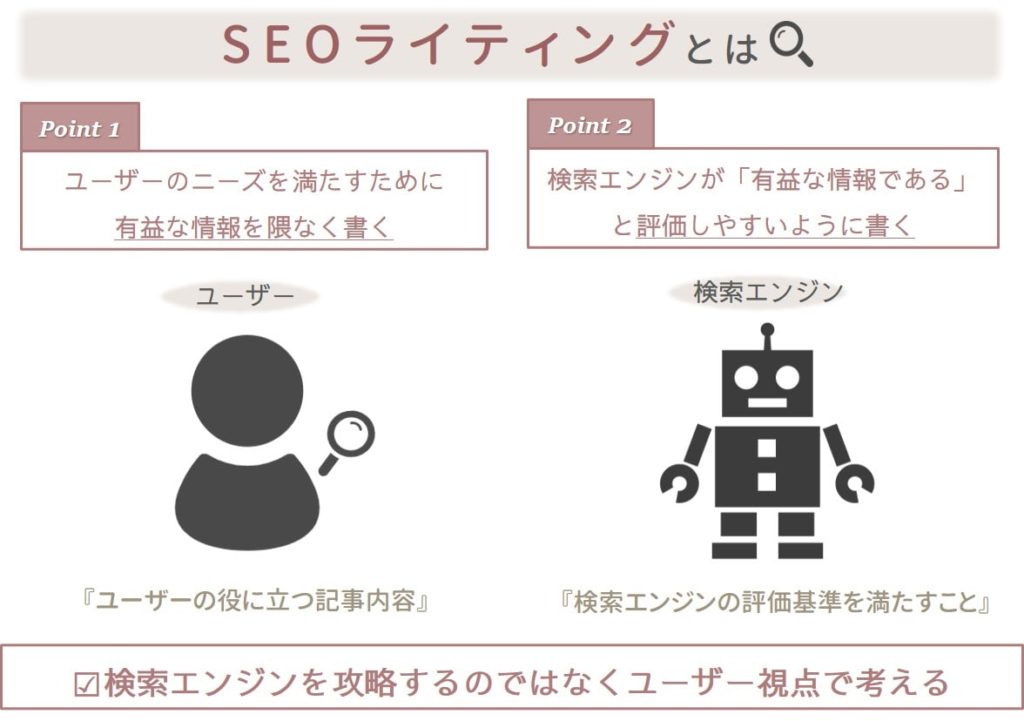

SEOにおいて、検索エンジンを攻略するためにも最も意識しなければならないのは、何よりもユーザー視点であり、ユーザーにとっての利便性です。

自分本位で書くのではなく、検索ユーザーが「特定のキーワードを使って」知りたいことや解決したいことを隈なく書くことが大事です。

ユーザーファーストとは、『WEBサイトの読者となるユーザーのことを最優先に考えた記事などのコンテンツづくり』を意味します。

ユーザーの多くは、疑問や悩みを解決するためにインターネットを使って検索をします。

そのため、ユーザーに検索される記事(ページ)やサイトをつくるには、ユーザーの疑問や悩みの答えとなる『有益な情報』を的確に提供することが大切です。

具体的にいうと、自社の競合となるWEBサイトよりも、専門的な情報を隈なくわかりやすく伝えるということです。

また、ユーザーの利便性を考えたコンテンツであることも重要です。

例えば、気を付けるべき点には以下のようなことが挙げられます。

- 本文の書かれていることと一致したタイトルをつける

- 見出しは本文の目次となるため順序だててつくる(概要が先、詳細が後)

- 一文は60~90文字を意識して読みやすい文章を書く

- 初心者でも理解できるように専門用語には解説を入れる

- 実際の経験をもとにし根拠のある内容でオリジナル性の高い情報を書く

ユーザーが疑問や悩みが解消されて満足のいくWEB記事となるサイトは、Googleから『良質なコンテンツである』と判断されて、検索結果で上位に上がりやすくなります。

アクセスしてもらった次には、サイト内を回遊し長時間滞在されることで、評価はさらに高くなります。

SEO対策では、ユーザーの利便性を第一に考えましょう。

検索エンジン最適化にはSEOライティング

SEOを自分でできるようにするためには、WEBサイトを運用する目的を明確にします。

ホームページは、一般的には企業の会社概要や商品サービスについてなどの情報を掲載するWEBサイト(コーポレートサイト)で、主に問合せにつなげることを目的とします。

CTAや集客導線の理解

ホームページに設置する内部ブログでは、記事の中で自社への資料請求やセミナーなどへの申込みに誘導する、CTA(Call to Action)ボタンを設置します。

こちらもCHECK

-

-

CTAとは行動喚起│ブログやWEBサイトに設置して集客効果を上げる

続きを見る

このとき、集客導線についての理解が必要になります。

集客導線とは、ホームページやブログなどのWEBサイトがユーザーに認知されて、商品購入やサービス利用などの具体的な行動に至るまでの一連の流れです。

集客導線については、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

集客導線とは売上につながる顧客獲得に必要なWEB戦略

続きを見る

SEOライティングの実践

集客導線が理解できた次には、目的に沿ったターゲットとキーワードを決めます。

SEOに特化した文章のつくり方(ライティング)を『SEOライティング』といいます。

SEOライティングは、検索結果で上位表示させるライティング手法を指します。ユーザーが求めている情報をユーザー視点で書いたうえで、検索エンジンにも伝わるように指示HTMLタグを活用して文章をつくります。

SEOライティングについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

SEOライティングのやり方│初心者にもわかる!書き方と8つのコツ

続きを見る

ターゲットとなるペルソナを決める

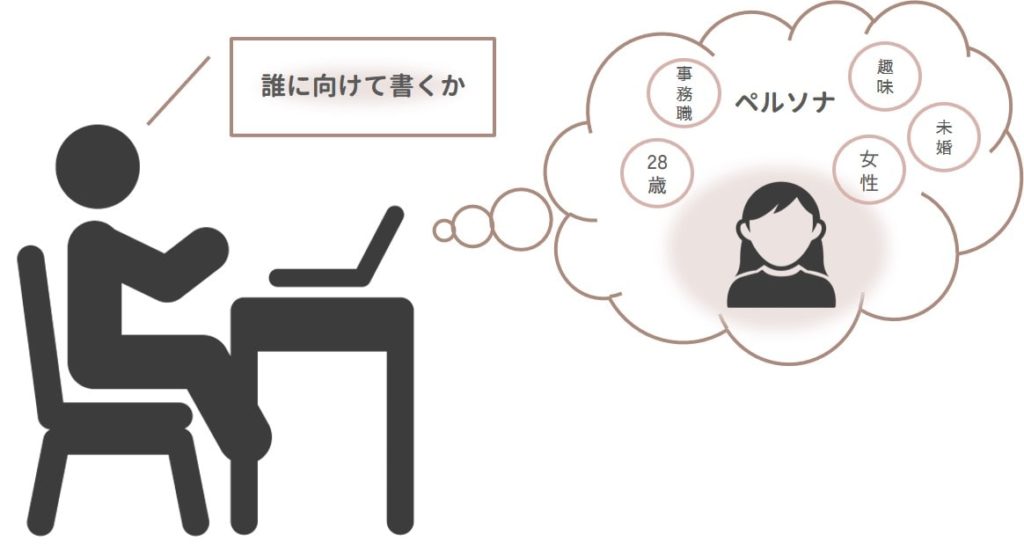

SEOを実践するためには、WEB記事の読者となる『ペルソナ』を決めます。ペルソナとは、WEBサイトの顧客となる理想の人物像のことです。

商品販売が目的のWEBサイトであれば商品の購入者となる人物、セミナーへの申込みが目的であれば受講生となる人物です。

ペルソナは、WEBサイトを訪れてほしい人物像をより具体的に設定します。例えば、性別や年齢、職業、悩み、関心などです。

ターゲットの設定では、実際に身近にいる人物からイメージすると良いでしょう。また、インターネットのお悩みサイトなどが参考になる場合もあります。

理想のターゲットを具体的に設定することで、ユーザーのニーズに合った情報をピンポイントで提供できます。

ペルソナについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。これから「ペルソナ設定を行う人」「ペルソナを見直したい人」は、特に必要になる内容です。

こちらもCHECK

-

-

【ペルソナの作り方】意味や具体的な決め方についてわかりやすく解説

続きを見る

検索されるキーワードを決める

ターゲットが決まったら、WEBサイトが検索結果で表示されるためのメインのキーワードを決めます。

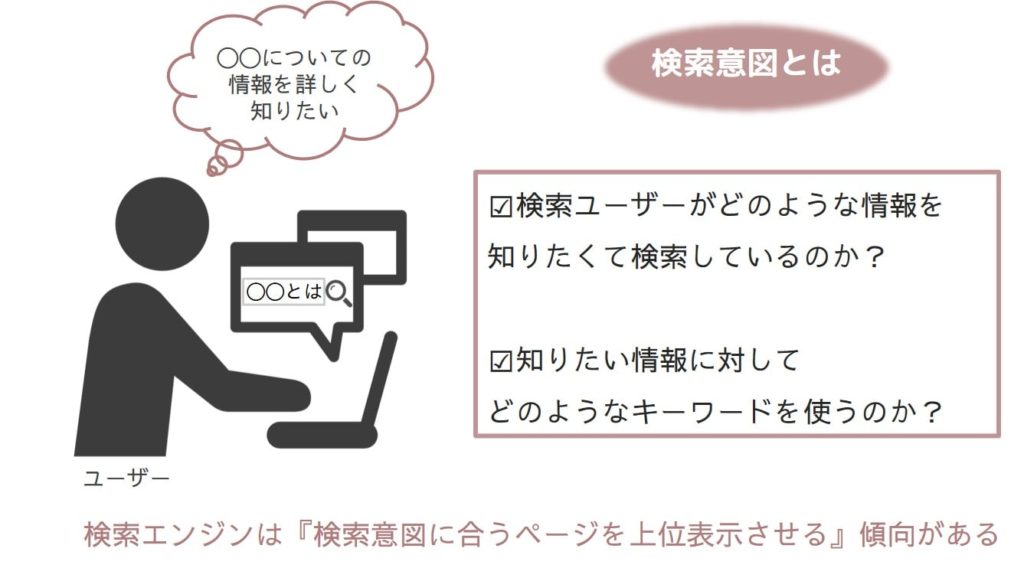

キーワードはユーザーの検索意図を考え検索ボリュームを確認して、WEBサイトの目的に合ったものを選定します。

検索意図とは、「ユーザーがどういう目的でインターネット検索をするのか」を考えます。

例えば、同じ「SEO」に関して検索をしているユーザーでも、必要としている情報が「SEOの意味」なのか「SEO対策のセミナー」なのかで検索意図が異なります。

「意味」の場合は、言葉の意味を知ろうとしていて、「セミナー」の場合はSEOについて学ぶための行動です。

ユーザーの検索意図に一致するキーワードを選定し、記事というコンテンツをつくることで、ユーザーを検索結果から流入させることができるのです。

キーワードを決める際の検索ボリューム

検索ボリュームとは、月間でどのくらいアクセスがあるか暫定された数字のことを指します。

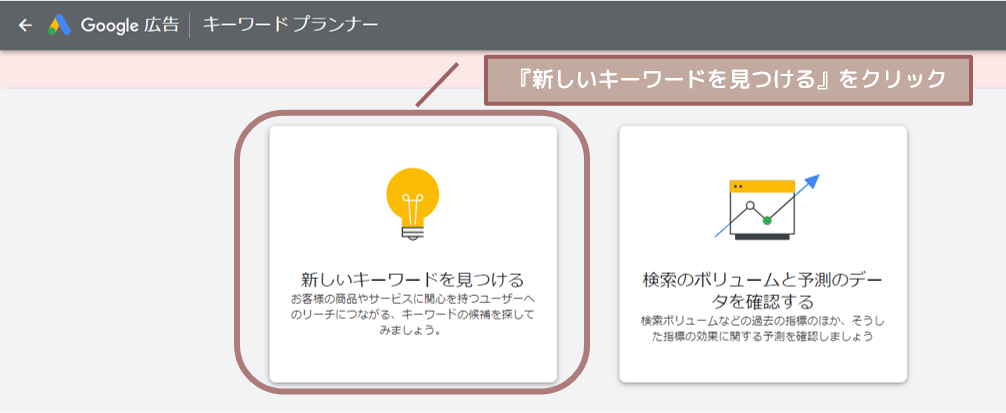

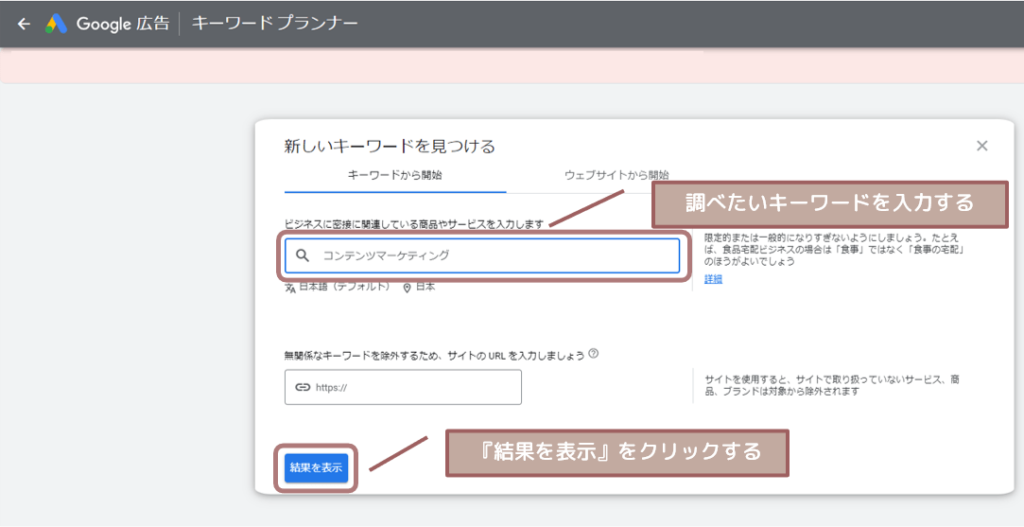

検索ボリュームはGoogleキーワードプランナーで調べられます。Googleアカウントでログインし、『新しいキーワードを見つける』をクリックします。

調べたいキーワードを入力したら、『結果を表示』ボタンをクリックします。

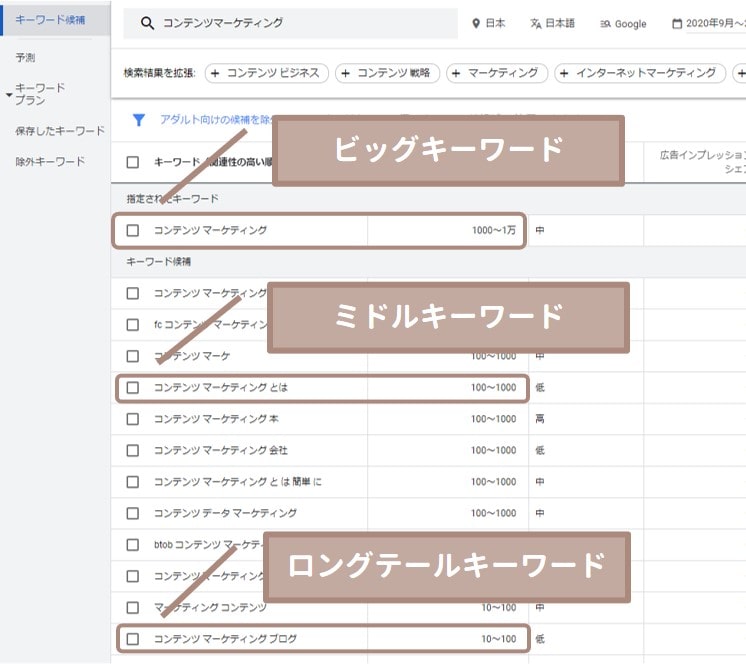

すると、下図のように該当キーワードの一覧が表示されます。

検索キーワードには『1語』『2語』『3語』とあり、数字が大きくなるほど検索ボリュームが小さくなります。

1語はメインキーワードを指し、2語3語となるにつれて、知りたいことが具体的になります。

ロングテールキーワードから上位表示を狙う

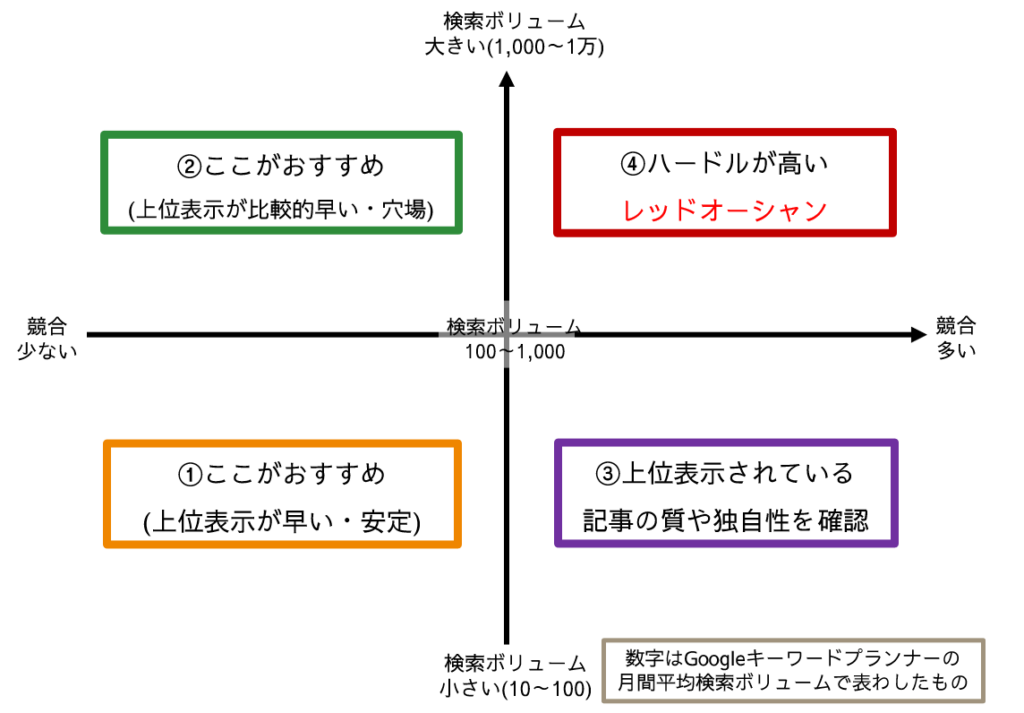

さらに、検索ボリュームに対して、『ビッグキーワード』『ミドルキーワード』『ロングテールキーワード』という呼び名で分けられ、SEO初心者や新規でWEBサイトをつくる場合は、下図を参考にして競合が少ないロングテールキーワードから狙いましょう。

競合が少ないことで、比較的早く上位表示されるようになります。

ロングテールキーワードで数記事上位表示されるようになると、サイト全体が評価されていきます。

すると、検索ボリュームの大きいキーワードでも上位表示されやすくなるのです。

地域密着型ビジネスの方は『エリア名+サービス』で設定すると上位表示が狙えます。

自分でできるSEOの対策と具体的な手法

自分でできるSEO対策として、大きく分けて『良質なコンテンツをつくる』『クローラーが巡回しやすいWEBサイトをつくる』の2つがあります。

初心者でも勉強して知識を得れば、身につけられる知識です。2つの具体的な手法について説明します。

良質なコンテンツを作る手法

Googleをはじめとする検索エンジンがが求める良質なコンテンツとは、ユーザーファーストに考えてつくられた、わかりやすいホームページやブログなどの記事のことです。

良質なコンテンツを作る手法には、具体的には以下のようなものがあります。

記事の内容がわかるタイトルをつける

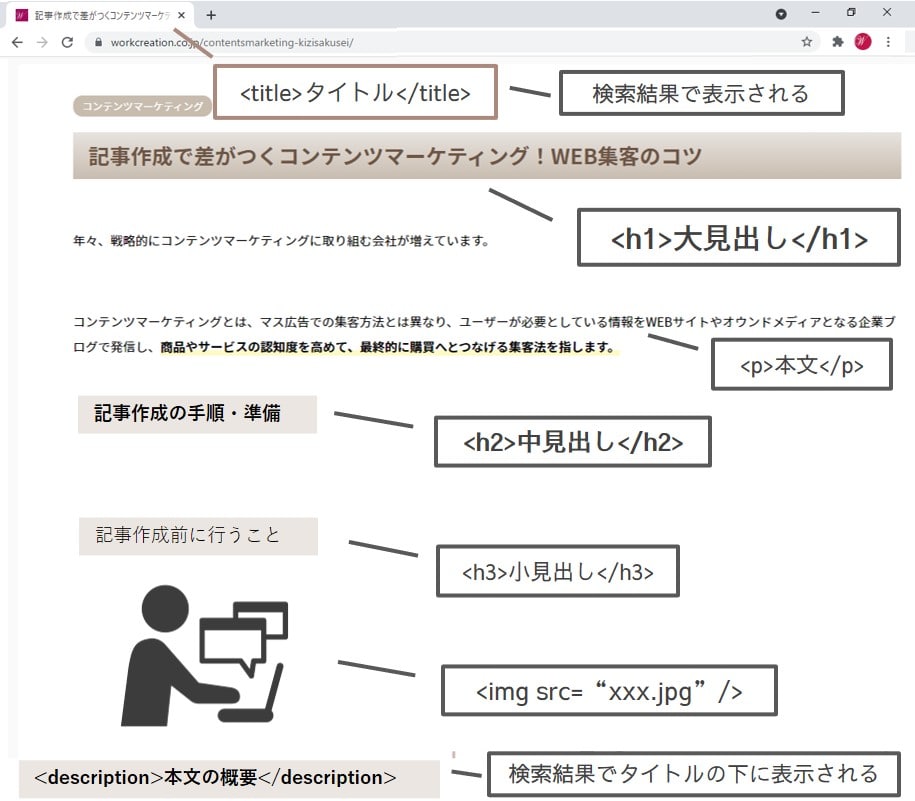

タイトルとは、WEBサイトのページタイトルのことで検索結果に表示される部分です。タイトルはSEOの中でも非常に重要な要素です。

検索エンジンは、タイトルから記事の内容を判断しています。

また、ユーザーは検索結果に表示されたタイトルを見てWEBサイトを訪れるので、タイトル次第でWEBサイトへ訪問されるか否か決まります。

そのため、タイトルは記事の内容を限られた文字数の中で、わかりやすく表したものをつけます。また、読者が記事を読むことでメリットがあると感じるようなものにすることも必要です。

タイトルを作成する際の手法としては、「文字数」と「キーワード」に注意します。

文字数

タイトルの文字数は、30字前後で作成します。文字数が多すぎると、検索結果で表示された際に末尾が省略されてしまうことや、キーワードが隠れてしまう可能性があるためです。

キーワード

タイトルには検索キーワードを必ず含めるようにします。キーワードを入れる際は、検索結果の表示で省略されるのを防ぐためになるべく前方に入れるようにしましょう。

タイトルの付け方については、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてお読みください。

こちらもCHECK

-

-

SEOに強いタイトルの付け方!基礎知識や6つの重要なポイント

続きを見る

記事の見出しを構成する

見出しとは、記事内の各章のタイトルのことで記事の目次となる部分です。検索エンジンは見出しから記事の内容を判断します。

検索エンジンに、見出しであることを伝えるために使うのが「見出しタグ」です。

見出しタグは「h1~h6」まであり、「<h2>見出し</h2>」という形で表記します。

見出しタグは数字の小さい方から大見出し・中見出し・小見出しとなります。

通常タイトルには「h1」が用いられるので、見出しはh2からh6で構成します。全てのタグを使う必要はなく、記事の内容やボリュームに合わせて適宜使い分けましょう。

見出しはタイトルと同じく記事の内容をわかりやすく表したものにします。見出しの一覧を見ただけで、記事の内容が把握できるような形にするのが理想です。

キーワードはなるべく含めるようにした方が良いですが、含めることで文脈が不自然になる場合は無理に入れる必要はありません。

タグについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

HTMLタグを最適化しよう!SEO対策に効果的な使い方や注意点

続きを見る

記事構成のつくり方については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

こちらもCHECK

-

-

SEOに効果的な記事構成案の作り方!検索結果で上位表示させるコツ

続きを見る

「画像の最適化」を行う

SEO対策は、記事内に配置した画像に対しても行います。

画像は記事内に適度に配置することで、文章の内容を補足してよりわかりやすく伝える役目があります。

画像に対するSEO対策では、以下の手法を用います。

画像名で画像の内容を示す

記事内の画像には、それぞれに画像名をつけます。

画像名のついていない画像には、「001.jpeg」や「001.png」などのように通し番号の画像名がつけられます。

クローラーは、配置された画像が何の画像であるのかを判断できません。

そのため、画像に付けられた画像名は、クローラーが判断する大切な要素となります。

また、画像に画像名をつけておくことで、画像検索の検索結果で上位に表示される可能性があります。

すると、ユーザーが画像検索結果からWEBサイトを訪問することもあります。

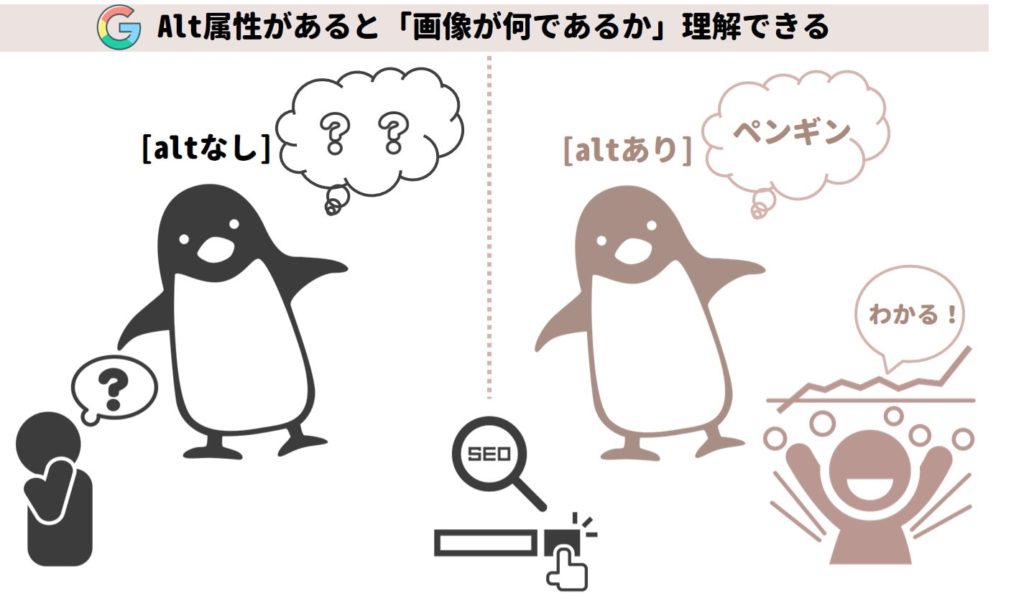

alt属性で画像の説明をする

alt属性(オルトぞくせい)とは、「画像名とどういった画像であるか」をクローラーに伝えるために、代替えテキストを指定するための属性のことをいいます。

検索エンジンのクローラに画像の情報を伝える

クローラは、画像そのものの意味を読み取ることができないといわれています。

そのため、alt属性を用いて代替えテキストを入力することで、クローラが画像の意味を理解し、検索エンジン対策につながります。

画像が表示されないときに意味を正しく伝える

通信状態などの影響で画像が表示されない場合、画像の説明としてテキストが表示されることによって、読者やユーザーに理解してもらえます。

視覚に障害がある方に画像の意味が伝わる

alt属性によって、画面に表示された内容を視覚以外の方法で伝えるアプリケーションソフトのスクリーンリーダーや音声ブラウザで読み上げると、視覚に障害がある方にも伝わります。

alt属性のタグ

alt属性のタグは、以下のようになります。

<img src="画像のURL" alt="画像の説明" />

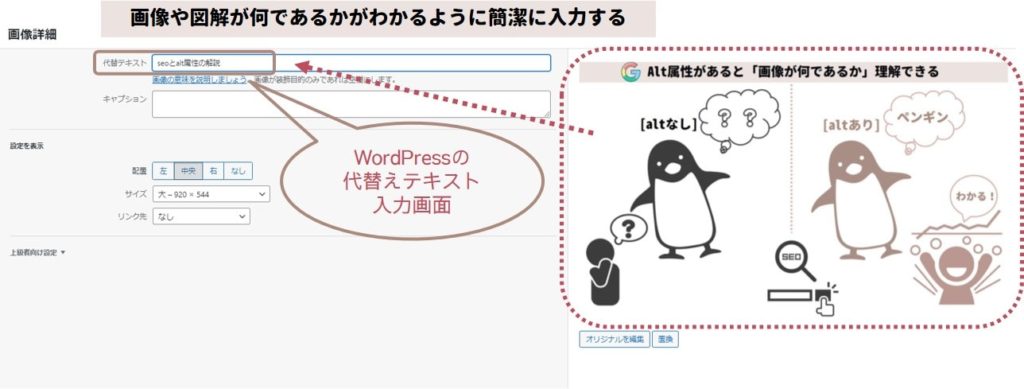

WordPressの場合は、下図のように画像の詳細画面に入力する箇所があります。

WordPressとは、CMS(Contents Management System:コンテンツ・マネジメント・システム)といわれるブログやホームページを制作する際に用いるアプリケーションソフトのことを指します。

WordPressについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

-

-

参考WordPressとは?WEBサイトやブログ制作に最適なツール

続きを見る

WordPress内に挿入した画像の説明部分には、画像を見なくても内容が把握できるような説明を簡潔に入れるようにしましょう。

箇条書きリストを使う

説明文の中で箇条書きリストを使うとSEO効果が高く、Googleにもユーザーにとってもわかりやすいメリットがあります。

<ol>や<li>タグを使うことで、『強調スニペット』にも表示されやすくなります。

強調スニペットとは、検査エンジンで事実について尋ねるような意図を含む検索をした場合(「〇〇とは?」など)関連性の高いページから回答になる部分が引用され、検索結果画面の最上部に表示される枠のこと

参照:強調スニペットとウェブサイト | Google 検索セントラル | Google Developers

リストの項目を表示させるには『ul』タグを使用します。続いて、順番のあるものは連番で表すことができる『ol』で記述します。

<ul>

<ol>1.テキスト</ol>

<ol>2.テキスト</ol>

<ol>3.テキスト</ol>

</ul>< /a>

テキストに順番がないものは、番号なしリストの『li』タグで記述します。

<ul>

<li>テキスト</li>

<li>テキスト</li>

<li>テキスト</li>

</ul>< /a>

HTMLタグについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。併せてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

HTMLタグを最適化しよう!SEO対策に効果的な使い方や注意点

続きを見る

表組み(テーブル)を使う

表組みも箇条書きリスト同様、Googleにもユーザーにとってもわかりやすいメリットがあります。

表組みが向いているのは、箇条書きでは対応できない項目ごとに分かれたデータや比較などに向いています。

WordPressには、記事の投稿画面に箇条書きリストや表組み作成のボタンが付いています。

ユーザーファーストのコンテンツ(記事)作成を心がけて、適切な箇所で『箇条書き』と『表組み』を活用しましょう。

クローラーが巡回しやすいWEBサイトを作る手法

Googleの評価を獲得するには、クローラーが巡回しやすいWEBサイト作りをします。

クローラーが巡回しやすくするには、以下のような手法があります。

内部リンクを貼る

内部リンクとは、自サイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。

内部リンクを貼ることで、クローラーがリンクをたどってWEBサイト内を巡回しやすくなります。

内部リンクは、パンくずリストや、ヘッダー、フッター、サイドバーなどに関連性の高い記事のリンクを貼るようにしましょう。

内部リンクは同じカテゴリーや同種の記事内で貼ることで、1つの分野について詳しい記事を提供しているWEBサイトであると判断されます。

そのようなWEBサイトは、Googleが重要視している評価基準の1つである専門性の高いWEBサイトであるとされます。

内部リンクを貼る『内部対策』については、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

SEO外部対策につながる内部リンクとは?重要である理由・やり方

続きを見る

パンくずリストを設定する

パンくずリストとは、WEBサイト内での現在地を示したものです。

WEBページの上部や下部に「Home>SEO対策>方法」のような形で表示されます。

内部リンクと同じく、パンくずリストがあることで、クローラーはWEBサイトを巡回しやすくなります。

また、パンくずリストはトップページ以外のページから流入したユーザーに現在地を伝える役目も持っています。

それがユーザーの利便性につながるため、Googleが掲げるユーザーファーストを満たすことになります。

SEO対策は知識を持ち実践すれば自分でできる

SEO対策の基本は、ユーザーの利便性を考えたWEBサイトのコンテンツづくりです。

ユーザーの利便性を考えることで、結果的にGoogleからの評価を獲得して、検索結果でホームページやブログなどのWEBサイトを上位表示させることができます。

一見難しそうに思えるSEOですが、初心者でも勉強することで身につけられる技術です。

SEO対策が自分でできるように確かな技術を習得して、広告費を抑えた低コストで長期的・安定的な集客につなげましょう。

SEO初心者からのよくある質問と回答

SEO初心者で自分で実装させたい人からのよくある質問と回答をまとめました。

質問1:SEOを自分でするのは難しいですか?

回答:SEOは、初めての人には少し難しいかもしれませんが、基本的な原則を理解し、定期的に学習を続ければ誰でも取り組むことができます。

初めは基本的なことからスタートして、段階的に進めていくことが重要です。

SEOの基本的なことは、主に以下の内容になります。

- キーワードリサーチ

- 質の高いコンテンツ

- 適切なHTMLタグ

- 内部リンク最適化

- モバイルフレンドリーデザイン(モバイルデバイスに適したサイトデザイン)

- ページ速度最適化

- 外部リンクとバックリンクの取得

- 定期的な更新

質問2:SEOは記事を公開したら結果はすぐに見られますか?

回答:SEOの結果は、すぐには現れません。

上位表示されやすい環境や条件が整っている場合は、記事を公開して早ければ1~2週間で上位表示されるケースもあります。

しかし、通常は2~3カ月程度かかると考えておきましょう。焦らず、長期的な視点で取り組むことが大切です。

質問3:キーワードの選び方を教えてください

回答:選択するキーワードは、ビジネスやコンテンツの特性によります。

競争の激しい一般的なキーワードよりも、ニッチなキーワードを選ぶことを考慮しましょう。

キーワードツールを使って検討し、自分のターゲットユーザーが検索するであろう言葉を把握することがSEOの最初の一歩です。

質問4:バックリンクの重要性を教えてください

回答:バックリンクは、他の信頼性の高いサイトからのリンクを指します。

バックリンクは、他のサイトがあなたのサイトにリンクを張ることを指します。

そのため、バックリンクは検索エンジンにとって信頼性や権威性の指標と見なされ、SEOにおいて影響を与える重要な要素のひとつです。

ただし、質の高いバックリンクが重要で、適切なコンテキストでリンクされていることが重要です。

質問5: モバイルフレンドリーとは何ですか?

回答:モバイルフレンドリーとは、WEBサイトがモバイルデバイス(スマートフォンやタブレット)でも、適切に表示および操作できることを指します。

Googleはモバイルフレンドリーなサイトを重視し、ランキングに影響を与えています。