この記事でわかること

- SEOライティングとは何であるか・やり方や記事の書き方の基礎とコツ

- ホームページやブログ(オウンドメディア)で検索エンジンから集客効果を出す方法

- WEBライティング初心者の人にも検索エンジンとSEOについてわかりやすく理解できる

SEOライティングとは、検索エンジンの検索結果で上位表示させる施策『SEO』を前提にした文章の書き方を指します。

SEOとは「Search Engine Optimization(サーチ・エンジン・オブティマゼーション)」を略した用語で、日本語に訳すと『検索エンジン最適化』を意味します。

- Search(サーチ):検索

- Engine(エンジン):エンジン

- Optimization(オブティマゼーション):最適化

GoogleやYahooなどの検索エンジンからWEBサイトにアクセスを集めて、集客や売上を上げるための施策や手法のことを指します。

「SEOとは」下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてお読みください。

-

-

参考SEOとはユーザー視点のコンテンツ重視で検索エンジンから集客する施策

続きを見る

ホームページやブログなどのWEBサイト、オウンドメディアなどのWEB記事をつくる際、ユーザーの利便性を考えて記事コンテンツをつくったうえで、検索エンジンへの対策を行います。

すると、有益なコンテンツであると評価されて、検索結果で上位表示されやすくなるのです。

SEOライティングのコツをマスターすると、文章スキルが向上することはもちろん、『WEBマーケティング』全体の理解が深まるため、サイトへの集客力を高めるために非常に有効です。

本記事では、初心者の人にもわかりやすく『SEOライティングの基礎知識と書き方8つのコツ』について解説します。

\気になる目次をクリックするとジャンプします!/

SEOライティングのコツはユーザー視点が先

冒頭でも述べたとおり、SEOライティングとは、検索エンジンの検索結果でホームページのコンテンツやブログなどを上位表示させるために、ユーザーを満足させるための文章をつくり、そのうえで検索エンジンに向けた対策を行うものです。

検索エンジンに評価されるには、「発信者本位の情報」ではなく「ユーザーのニーズに応えたコンテンツ」「検索エンジンとユーザーの双方にもわかりやすく書くこと」が求められます。

とはいえ、ユーザー視点に立って、1記事ずつ丁寧につくり上げていくことで、必然と検索エンジンの評価対象になっていきます。

SEOライティングを実践しながら、アクセス解析を行いながら分析を行うなど、一連の経験を積んでいくことで、ユーザーと検索エンジンの双方に評価される優良記事がつくれるようになります。

日本国内の検索エンジンとGoogleへの対策

日本国内で使われている検索エンジンには、GoogleやYahoo!、Bingなどがあります。

シェアの大半を占めるのはGoogleとYahoo!であり、どちらもGoogleの検索アルゴリズムを使っています。

アルゴリズムとは検索結果の順位を決めるプログラムのこと

したがって、『Googleへの対策を行うこと』『ユーザー視点でコンテンツ(文章など)をつくること』の2つがSEOであるといえます。

SEOに特化したブログやWEB記事、ホームページなどのコンテンツは、Googleからの評価が高まり検索結果で上位表示されやすくなります。

下記の記事でも、「SEOライティングとは」その意味について詳しく述べています。あわせてお読みください。

こちらもCHECK

-

-

SEOライティングとはユーザーファーストを意識した検索される文章

続きを見る

SEOライティングはユーザー視点が大事

検索結果で上位表示された記事やサイトは、狙ったターゲット層からの自然流入が期待できます。

そのため、ホームページやブログなどのWEBサイトから集客率やコンバージョン(WEBサイトで獲得できる最終的な成果)を、今までよりも上げて売上を増やしたい人には有効な方法です。

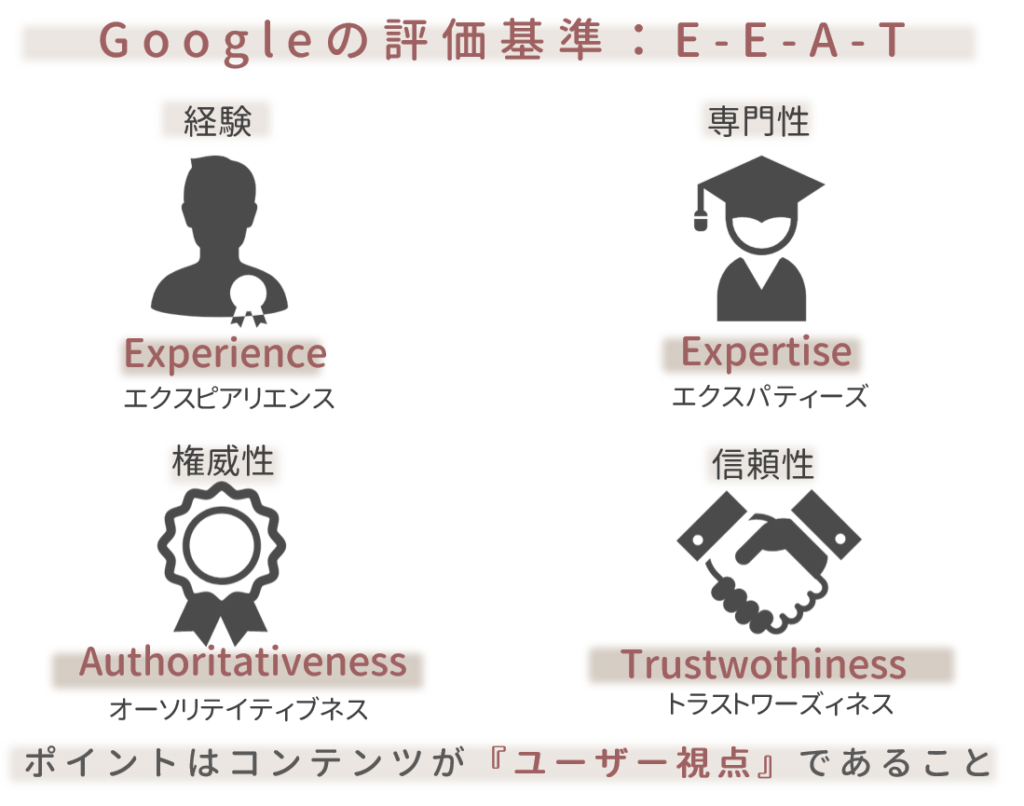

Googleの評価基準として提唱されている『E-E-A-T』(旧E-A-T)についても説明します。

独自性(オリジナリティ)のある文章を書く

SEOライティングは、検索エンジンにも理解できる文章を書くことが重要ですが、『ユーザーにとってわかりやすい文章であること』が最重要であるのは、他のライティングのポイントと何ら変わりはありません。

加えて、独自性のある文章であることが、検索結果で上位表示させるコツです。

独自性は、キーワードを主とした内容を網羅しながら、自身の知識を持って説明や解説を深掘りすることで表現させられます。

さらに、自分が執筆したいキーワードですでに上位表示されている競合サイトの記事と似た内容以外にも、根拠に基づいた自身の経験や体験などを記事に入れることで、独自性が高くなります。

また、インタービューを行い記事を書くと、他にはない唯一無二の情報が得られるため独自性があり、ユーザーと検索エンジンからも評価が高くなることで、上位表示されやすくなります。

専門性のある内容を書く

独自性と同様に、専門性の高い内容であることが重要です。

なかでも、『E-E-A-T』と呼ばれる評価基準があり、SEOにおける重要な項目があります。

E-E-A-Tとは、下記の4つの言葉の頭文字をとったGoogleの造語です。

E-E-A-T

- 経験 (Experience)

- 専門性 (Expertise)

- 権威性 (Authoritativeness)

- 信頼性 (Trustworthiness)

参照:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加

Googleでは、4つの言葉の中でも特に『信頼性』を重視しています。検索品質評価ガイドラインで言及しています。

識、権威、信頼(E-E-A-T)

経験、専門知識、権威、信頼(E-E-A-T)は、PQ評価において重要な考慮事項である。最も重要なE-E-A-Tファミリーの中心に位置する最も重要なメンバーは「信頼」である。

『E-E-A-T』については、下記の記事で詳しく述べています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

SEOで重要視されるE-E-A-T!Google評価基準のポイント

続きを見る

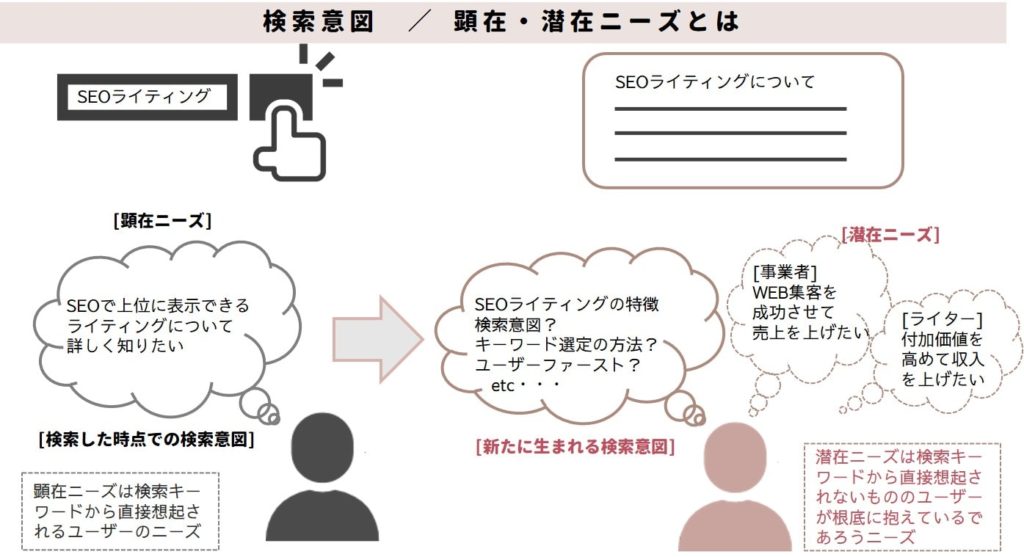

キーワードから検索者の検索意図を考えて記事を書く

SEOライティングは、キーワードから検索者の検索意図を考えて、ユーザー視点で記事を書くことが最重要になります。

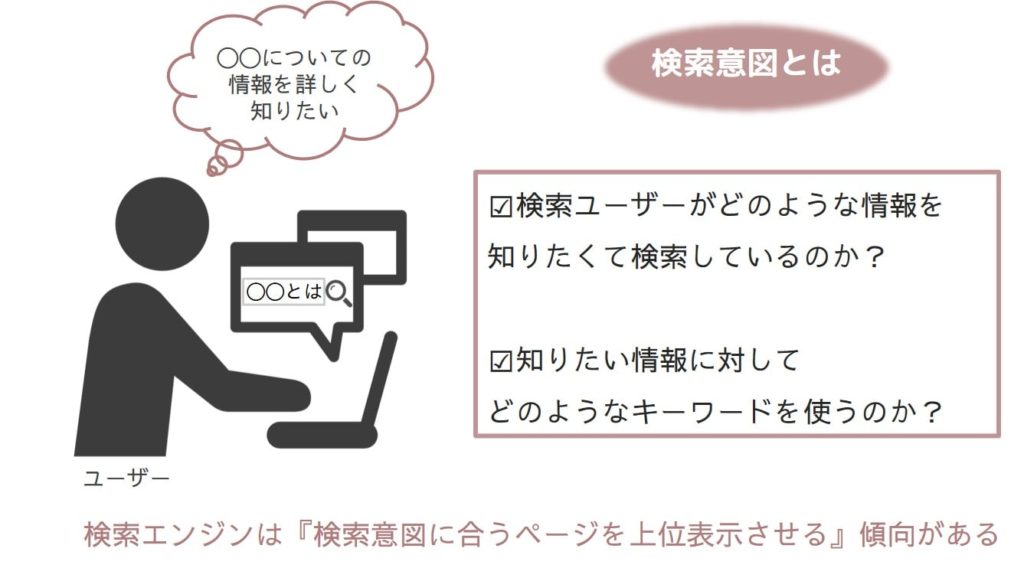

検索意図(search intent)とは、ユーザーが検索エンジンにキーワードを入力するときの目的や意図のことです。

SEOライティングの目的は、主に検索ユーザーの「調べる」という行為の答えになる『ユーザーが求める情報』の提供になります。

そのため、「検索ユーザーがどのような情報を知りたくて検索しているのか?」「知りたい情報に対してどのようなキーワードを使うのか?」を考えます。

ユーザー視点での文章の書き方について詳しくは後述しますが、ユーザー視点の記事でないと検索エンジンの評価からは遠くなってしまうため、ポイントを必ずおさえておきましょう。

また、検索意図は主に以下の4つのタイプに分類されます。

- 情報を求める意図(情報検索)

ユーザーが特定のトピックや質問に関する情報を求めている場合。例えば、「SEOの基本」や「パンケーキのレシピ」など。

- 特定のウェブサイトを探す意図(ナビゲーショナル検索)

ユーザーが特定のウェブサイトやページに直接アクセスしたい場合。例えば、「Facebookログイン」や「Amazonトップページ」など。

- 商品やサービスを購入する意図(トランザクショナル検索)

ユーザーが何かを購入したり、サービスを利用したりする意図で検索する場合。例えば、「iPhone最安値」や「ホテル予約」など。

- 特定の場所を探す意図(ローカル検索)

ユーザーが特定の地域や場所に関連する情報を探している場合。例えば、「東京のイタリアンレストラン」や「近くのコンビニ」など。

コンテンツを作成する際には、ターゲットとするユーザーの検索意図を理解し、意図に合った情報や答えを提供します。

すると、検索エンジンからの評価が高まり、ユーザーの満足度も高まり、さらに検索結果のランキングが向上します。

SEOライティングのコツをつかむ【基礎知識編】

ブログやオウンドメディアの記事を書く際の、SEOライティングの書き方のコツをつかむためには、基礎的な知識を身に付けることが大事です。

SEOライティングを行うにあたり重要なことは、前述のとおりユーザーと検索エンジンのことを考えてホームページやブログなどのWEBサイトやオウンドメディアのコンテンツ(記事を書く)をつくることです。

(1)ユーザー視点で記事の内容を考える

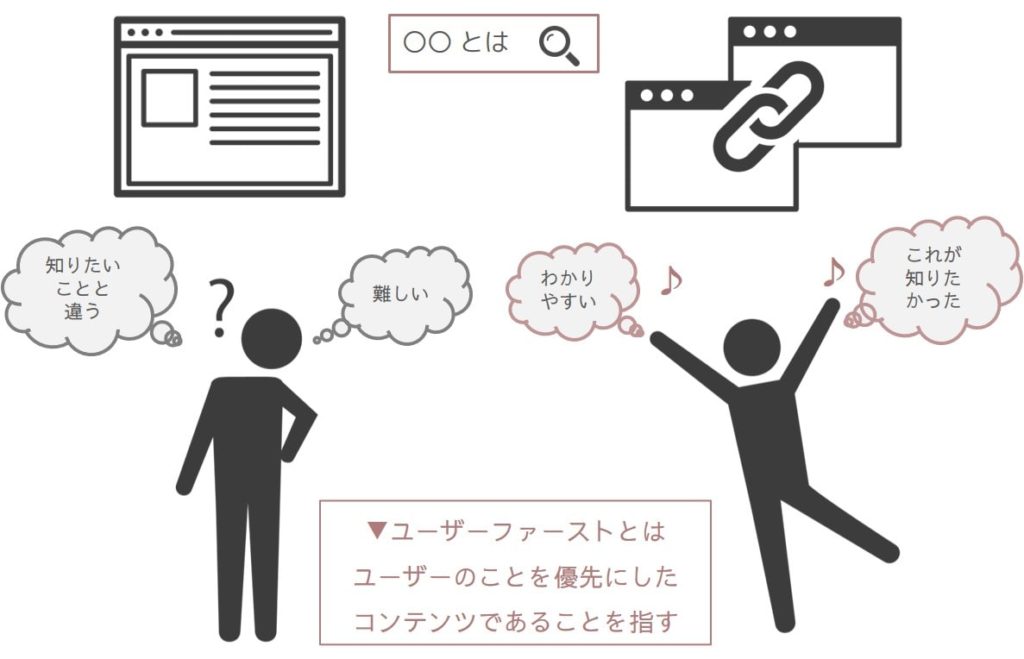

SEOライティングの書き方のコツのひとつとして、ユーザーを意識したうえで記事を作成するのは、Googleがユーザーファーストを理念として掲げているためです。

ユーザーファーストとは、発信者が伝えたいことを一方的に発信するのではなく、記事を読むユーザーのことを最優先に考えて、ユーザーが必要としている情報を提供すること

ユーザーが何を求めているのかを予測を立てて、問題解決となる答えから有益な記事を作ることでGoogleからの評価につながります。

(2)Googleの検索エンジンを意識する

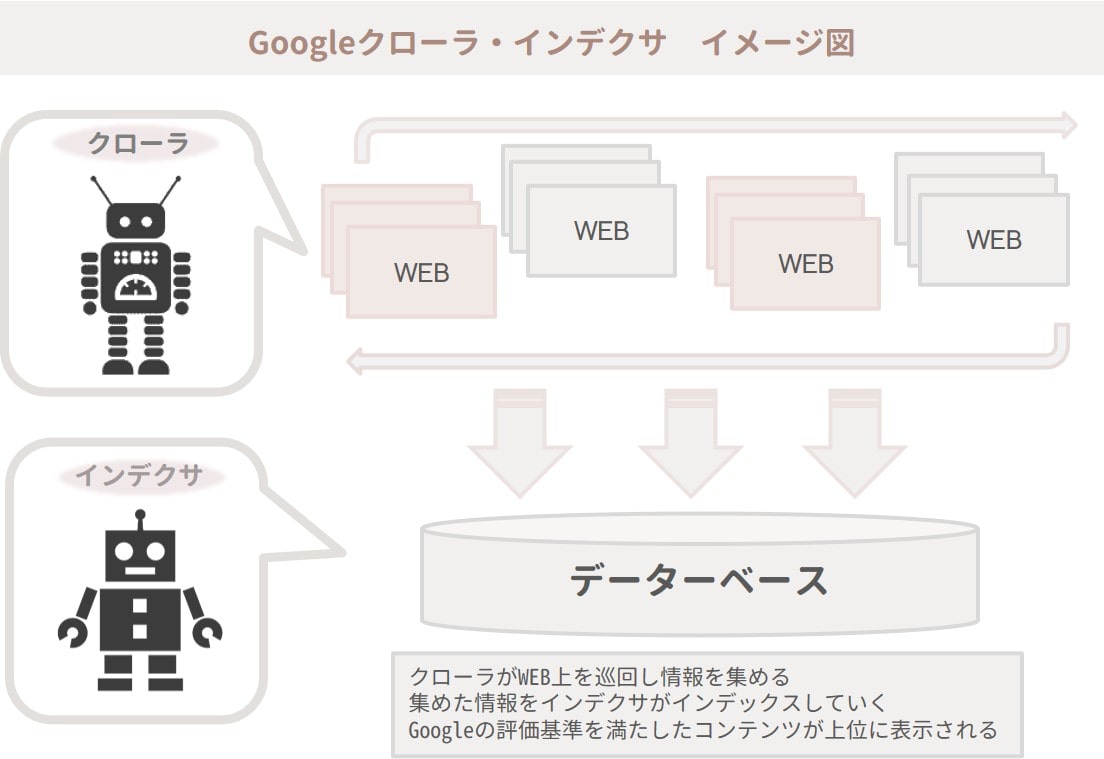

Googleでは、クローラと呼ばれるロボットがWEBサイトを巡回して情報を収集します。

クローラが収集した情報を、インデクサというロボットがデータベース化してランク付けしたものを検索結果として順番に表示させています。

クローラとインデクサについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

クローラ・インデクサ┃検索エンジンの仕組みと上位表示をめざす方法

続きを見る

SEOライティングを用いたコンテンツ制作は、検索キーワードが非常に重要な要素になります。

検索キーワードとは、ユーザーがインターネット検索をする際に、検索窓に入力する言葉のことでユーザーの悩みや知りたいことを表しています。

メモ

かつてGoogleのクローラは、「ブラックハットSEO」と呼ばれるキーワードを多く詰め込んで羅列しただけの記事を評価する傾向にありました。

しかし、クローラのアップデートにより、ユーザーの悩みに沿った有益な記事が評価を受けるようになり、現在は「ホワイトハットSEO」といわれています。

現在では、故意にキーワードを詰め込んだだけの内容の薄い記事は評価が下がるだけでなく、ペナルティを受ける可能性もあります。

ホワイトハットとブラックハットについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

-

-

参考ホワイトハットSEOとブラックハットSEOの違い!正しい対策法

続きを見る

検索エンジンにとって読み取りやすい文章を書くコツは、ユーザーにとってわかりやすい文章でもあります。

キーワードを過剰に入れるのではなく適切に入れつつ、読みやすい文章を書くよう心がけることがSEOライティングを行うコツです。

SEOライティング書き方8つのコツ

SEOライティングを使って、検索結果で上位表示させるための効果の高い書き方のコツは数多くありますが、ここでは主に8つを紹介します。

- キーワードをタイトル・見出し・本文に入れる

- ロジカルに文章を書く

- 代名詞を使わない(こそあど言葉)

- 表記ルールを決めて表記ゆれをなくす

- 共起語を入れる

- HTMLマークアップを行う

- 画像(altタグ)を最適化する

- パーマリンクを設定する

さらに、SEOライティングの書き方8つのコツを、次の章で『準備編』『キーワードの使い方編』『執筆偏』『テクニック・知識編』の4つに分けてお伝えします

SEOライティングのコツ-Ⅰ【準備編】

SEOライティングの基礎的な知識について理解したら、実際に執筆に入る前に検索キーワードの選定を行います。

また、執筆する記事は、ターゲットをもとに選定したキーワードにあわせた内容にします。

1.キーワードを選定する手順

上述のとおり、SEOライティングにおいて最も大切なのはキーワード選定です。

ターゲットとなるユーザーが必要としている情報を把握しながら、キーワードを選定を行います。

そして、キーワードをもとにした有益な情報をユーザーに提供することで、集客へとつなげていきます。

キーワード選定は、以下の手順で進めます。

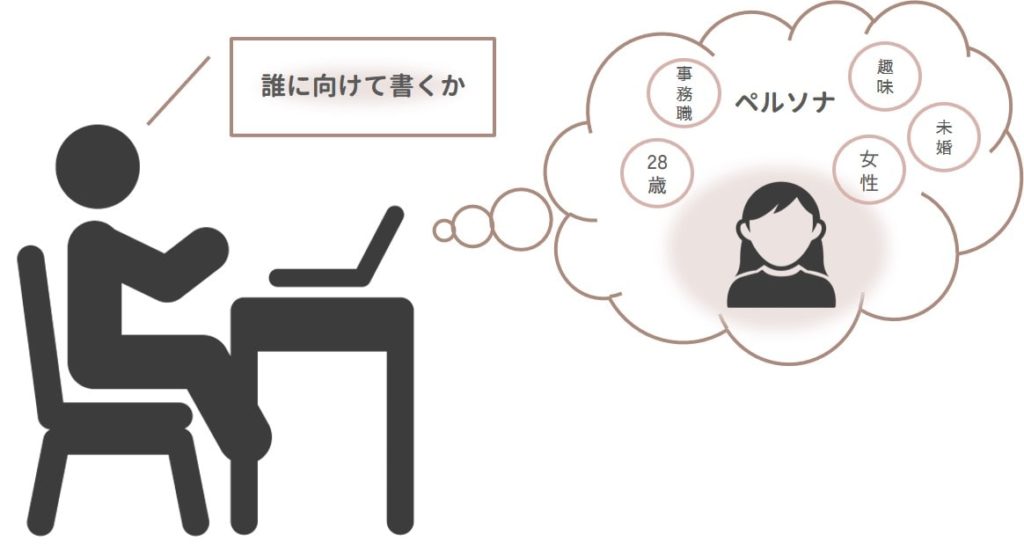

(1)ターゲット(ペルソナ)選定

キーワードを選定するために、まずは読者となるターゲット(ペルソナ)を設定します。

ペルソナについては、下記の記事でも詳しく述べています。合わせてご覧ください。

-

-

参考【ペルソナの作り方】意味や具体的な決め方についてわかりやすく解説

続きを見る

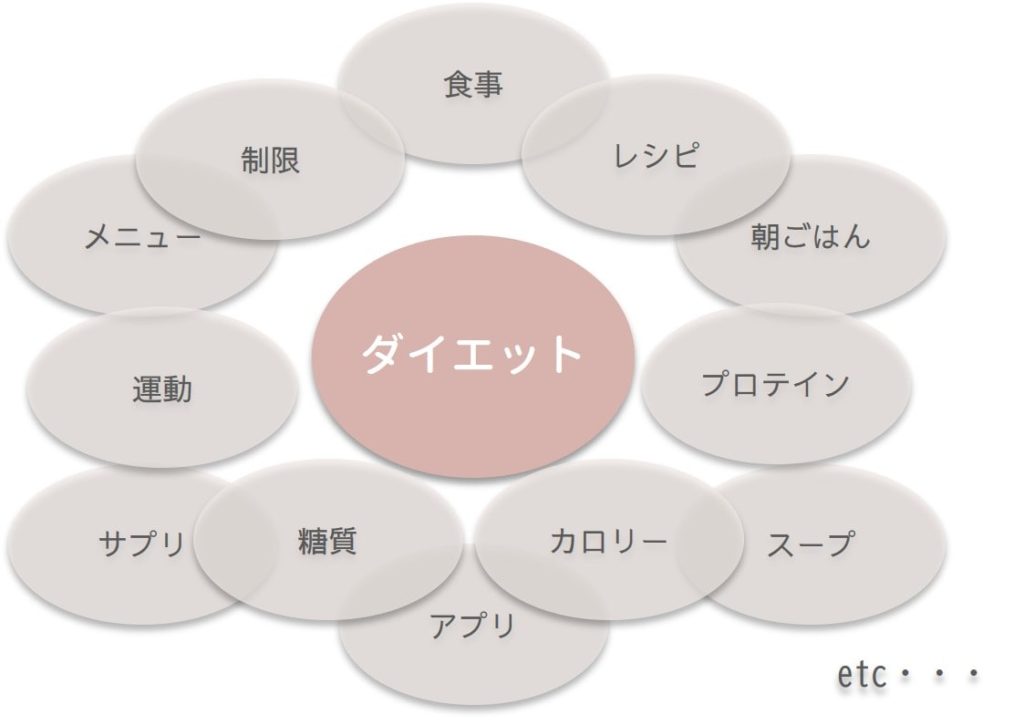

たとえば、ある女性が体重の増加を気にして、「ダイエットを始めたい」と思った場合

検索エンジンの検索窓に『ダイエット』のみ入力するケースと、『ダイエット 〇〇』というように、ダイエットについて知りたいことが明確であるケースに分かれます。

ダイエットについて知りたいことが明確である場合は、『ダイエット』の後に目的のキーワードが入力されます。

『ダイエット』とひと言でいっても、下記のように複数の方法があります。

- 運動

- スポーツジム

- 筋トレ

- サプリメント

- 食事

さらに細かくいえば、運動でもどのような運動なのか、室内が室外かによっても違いがあります。

したがって、ターゲット像は年齢や性別、職業など具体的な人物を設定することでキーワードを具体化できます。

(2)キーワードのリストアップ

ターゲットが決まったら、ターゲットが検索しそうな関連性の高いキーワードをリストアップしていきます。

選んだキーワードから後に取捨選択を行うので、リストアップではできる限り多くのキーワードを挙げるようにします。

キーワードのリストアップには、以下のツールがよく使われています。

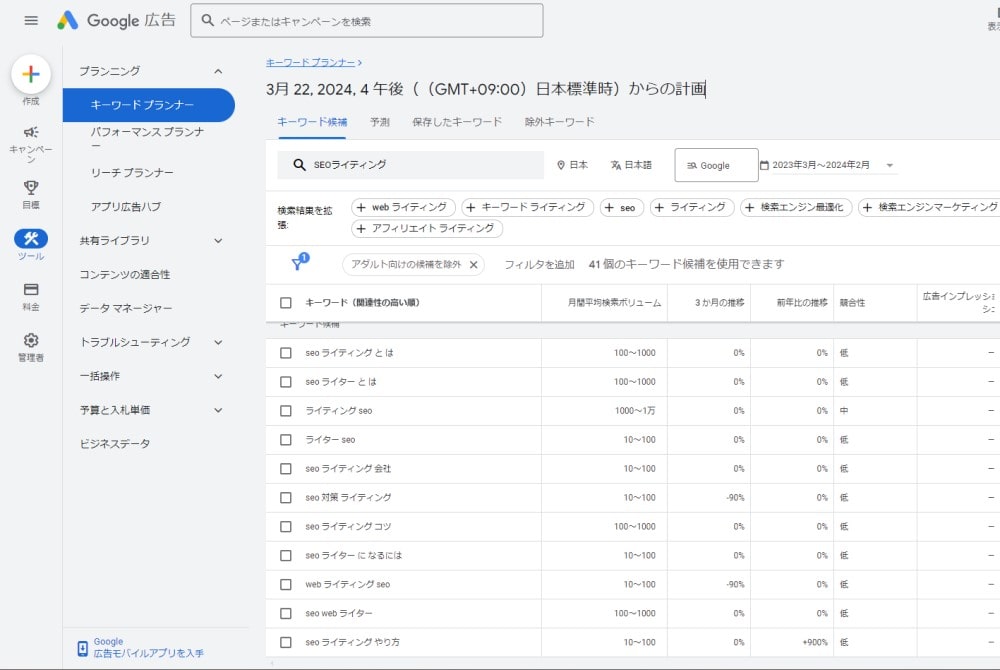

Googleキーワードプランナー

Google広告の多機能なツールで、機能の一部がキーワード抽出に使えます。メインとなるキーワードを打ち込むと関連するキーワードがリストアップされます。

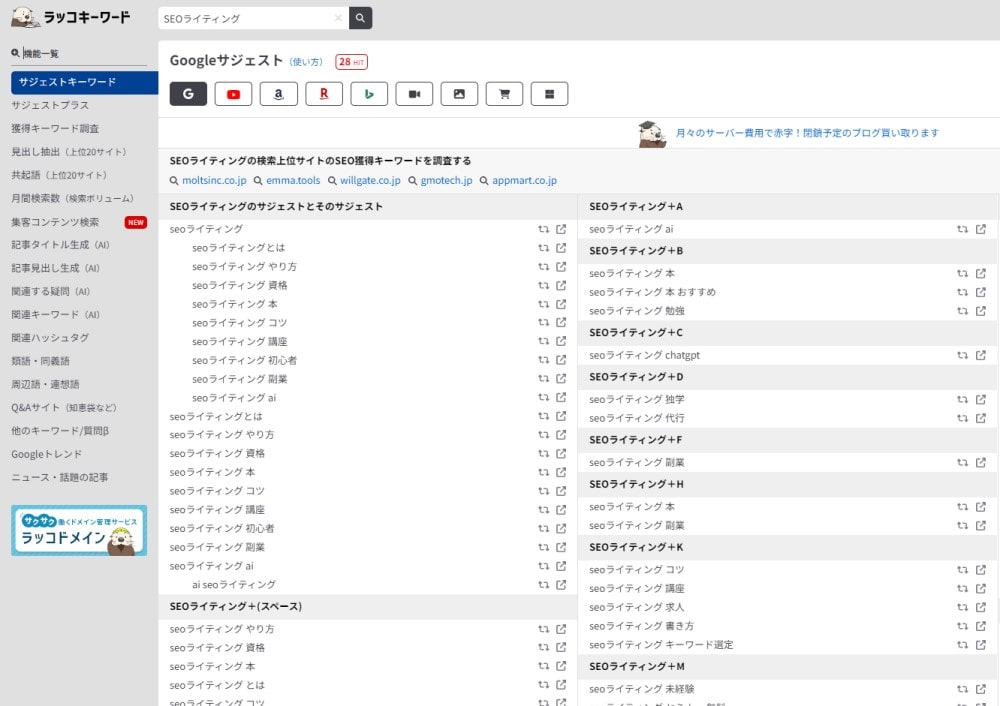

ラッコキーワード

ID登録のみで利用できる無料のキーワード検索ツールです。キーワードの関連語であるサジェストキーワードが一覧で表示されます。

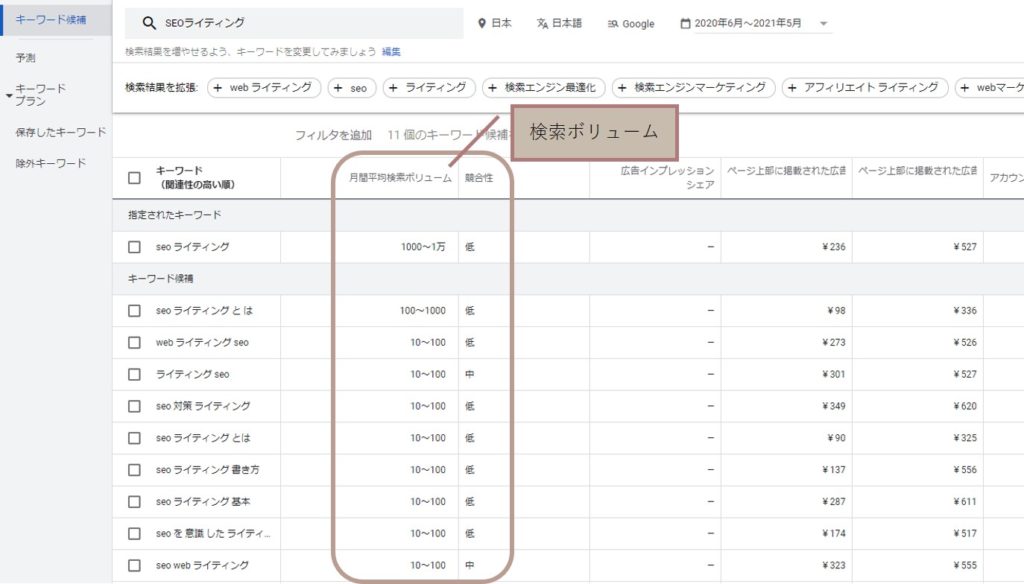

(3)キーワードの検索ボリュームを調べる

リストアップしたキーワードについて、1カ月間にどれだけ検索されているか目安となる『検索ボリューム』を調べます。

検索ボリュームはキーワードによって異なり、競合が多いものは大きい数字に、競合が少ないと小さい数字で表記されています。

検索ボリュームを調べるためには、上述したGoogleキーワードプランナーが便利です。

リストアップしたキーワードの一覧を入力すると、検索ボリュームが表示されます。

他には、ubersuggest(ウーバーサジェスト)も、利用されています。

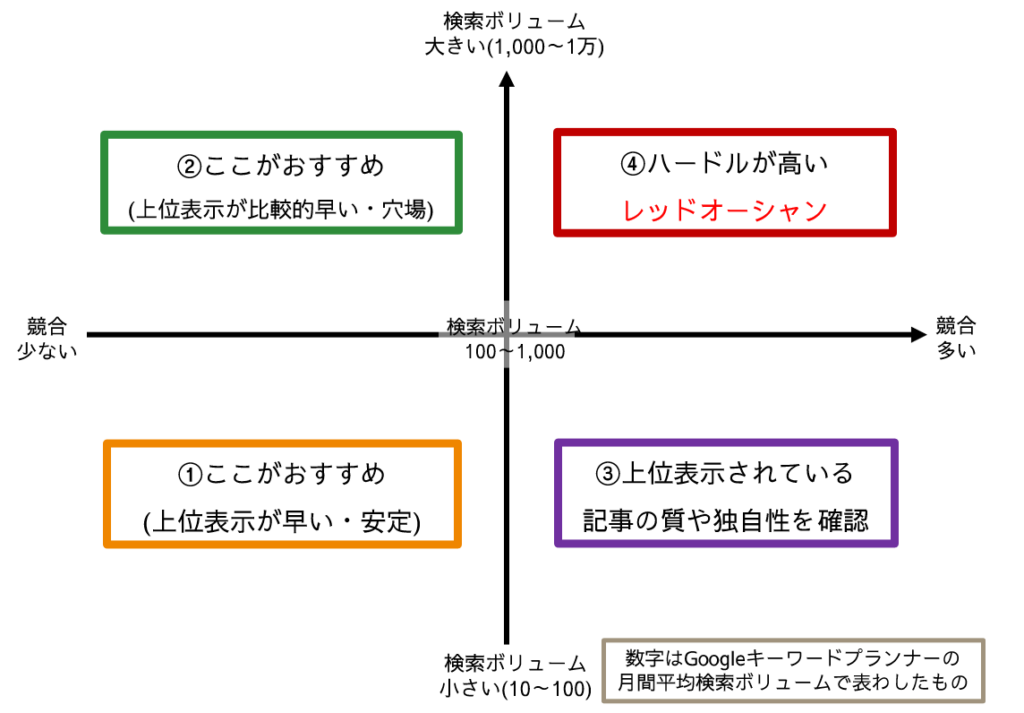

(4)キーワードを選定する

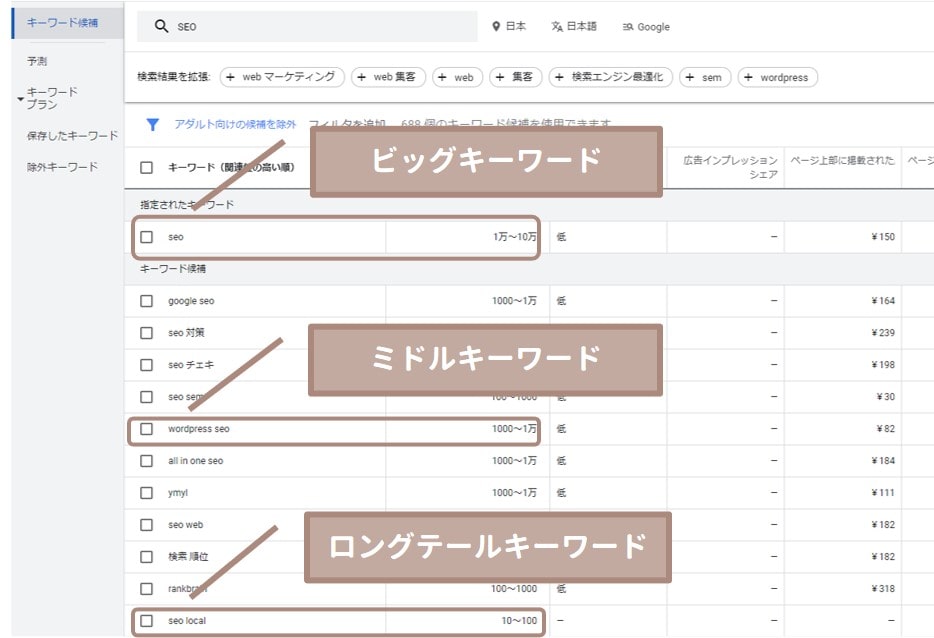

キーワードには、検索ボリューム数によって『ビックキーワード』『ミドルキーワード』『ロングテールキーワード(スモールキーワード)』の3つに分けられます。

選定する際の検索ボリュームの目安は、月間平均で100〜1,000程度あるものが理想です。

SEOやライティングになれるまではビッグキーワード 1 語を狙うのではなく、最初はロングテールキーワードの複合ワードを狙いましょう。

複合ワードとは、キーワードが2語以上であることを指します。

例

SEOライティング:1語

SEOライティング 書き方:2語 (複合ワード)

SEOライティング 書き方 コツ:3語 (複合ワード)

理由としては、検索ボリュームが大きいキーワードを選択した場合、競合が多いため検索結果で上位表示が難しくなることが挙げられます。

また、キーワード選定は、ターゲット層が「どういったキーワードで検索をするのか」が重要です。

検索ボリュームが大きくても、ターゲット(未来のお客様となる人が使用しないキーワードを選択してしまうことで、結果検索されないとSEO効果を狙う場合は意味がないからです。

ビッグキーワード・ミドルキーワード・ロングテールキーワードの3つを分けるための数字は、とくに決められていません。

月間検索回数が下記の数字を目安にするとよいでしょう。

| ビッグキーワード | ミドルキーワード | ロングテールキーワード | |

| 特徴 | 1 語のワードであり、且つ、検索数が多く、競合が多く、上位表示が難しいキーワード | ビッグキーワードとロングテールキーワードの中間にあるキーワード | 検索回数が少なく明確な検索意図を持つキーワード |

| 月間検索回数 (目安) |

10,000回以上 | 1,000回以上10,000回未満 | 1,000回未満 |

執筆した記事のリリース後、上位表示される記事が増えてくればWEBサイト全体が評価されていきます。

上位表示される記事が増えてきたタイミングでビックキーワードに挑戦すると、SEO対策のコツも理解しているため、難しさはさほど感じなくなります。

選定するイメージは下図を参考にしてください。

上位表示される記事が増えると、サイト全体が評価されて、次第に検索ボリュームが大きいキーワード記事でも上位表示されやすくなるという利点があるため覚えておきましょう。

こちらもCHECK

-

-

初心者にもできるSEO!記事作成のキーワード選定・手順と集客対策

続きを見る

関連キーワードを参考にする

「関連キーワード」とは、Googleの検索エンジンで検索したキーワードに関連する、もしくは連想されるキーワードのことを指します。

関連キーワードは、検索画面の下部に表示されることが多くあります。

下図は、「SEOライティング」で検索した結果表示された「関連キーワード」です。

Google検索で表示される「関連性の高い検索」は、ユーザーが入力した検索クエリに関連する追加の検索キーワードやフレーズを提案する機能です。

そのため、SEO記事を作成する際には、「関連性の高い検索」を参考にすることが有効です。

具体的には、まずGoogleでメインとなるキーワードやトピックに関連する検索を行います。

検索結果ページの下部にある「関連性の高い検索」で表示されたキーワードをチェックします

検索ユーザーが興味を持つ可能性のある関連キーワードが表示されるため、 提案された関連キーワードの中から、執筆しようと考えている記事やコンテンツに適していると思われるものを選びます。

選択したキーワードは、記事のサブトピックや見出し、キーワードリサーチの一環として使用することで記事に関連する情報を充実させ、ユーザーの満足度を高められます。

2.キーワードと関連した内容を書く

記事の内容はキーワードに沿った内容を書きます。

ユーザーは知りたいことや悩みの答えを求めて、検索窓にキーワードを入力してインターネット検索をします。

キーワードに沿った、問題解決に向けた答えが書かれた記事がユーザーにとって有益な記事です。

また、先述したとおりGoogleではユーザーファーストを掲げているため、ユーザーが有益だとする記事を評価します。

ユーザーと検索エンジンの双方に評価されるためにも、記事の内容はキーワードから逸脱しないようにしましょう。

SEOライティングのコツ-Ⅱ【キーワードの使い方編】

SEOライティングの中ではキーワードの取り扱いが重要になります。

キーワードを使う場所には、タイトル、ディスクリプション、見出し、導入文・本文があります。

また、それぞれのタグは、マークアップする際に必要になるため覚えておきましょう。

タグとは、インターネット上のページをどう表示させるか伝えるための『命令文』のこと。

WEBページの内容を伝えるために、htmlというマークアップ言語を使用しタグをつける。

タグを使用することで、文章やリンク、画像など、どのように表示するのかを伝えられる。

命令を送ることで、指示通りにインターネットのブラウザ上に、文章やリンク、画像がWEB記事やページのコンテンツとして表示される。

こちらもCHECK

-

-

HTMLタグを最適化しよう!SEO対策に効果的な使い方や注意点

続きを見る

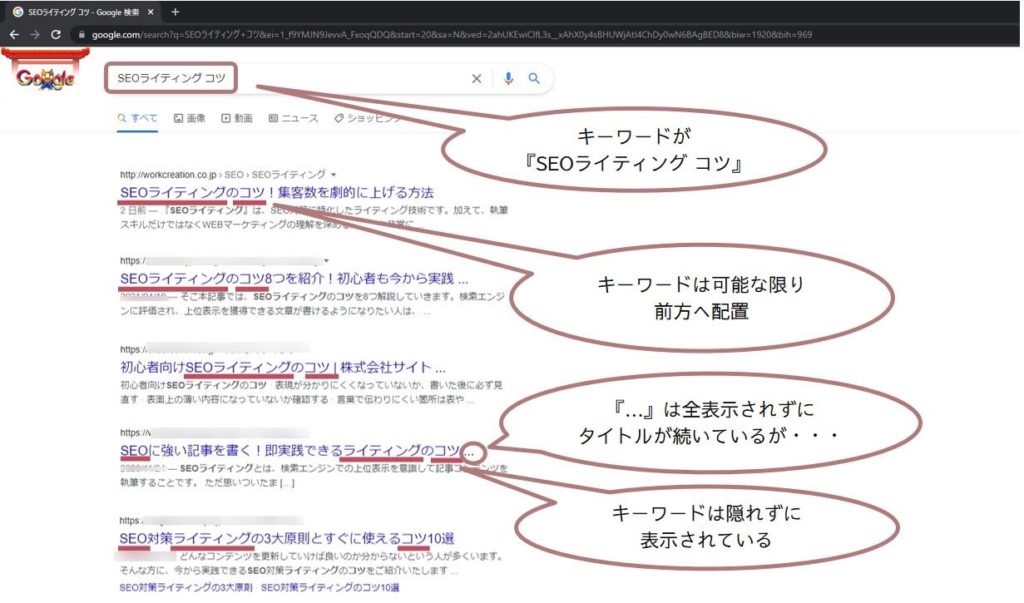

1.タイトル

タイトルには必ずキーワードを入れ、記事の内容をわかりやすく表したものにします。

タイトルの文字数は30文字程度を目安にします。

文字数が長すぎるタイトルは、検索結果で表示された際に末尾が省略されてしまためです。

また、タイトルにキーワードを入れる際は、可能な限り前方に配置しましょう。

上述のとおり、タイトルが省略された場合に、キーワードが最後の方に入っていると表示されなくなる可能性があります。

SEO的にも、検索ロボットが見つけやすくなるため優位になるケースもあります。

こちらもCHECK

-

-

SEOに強いタイトルの付け方!基礎知識や6つの重要なポイント

続きを見る

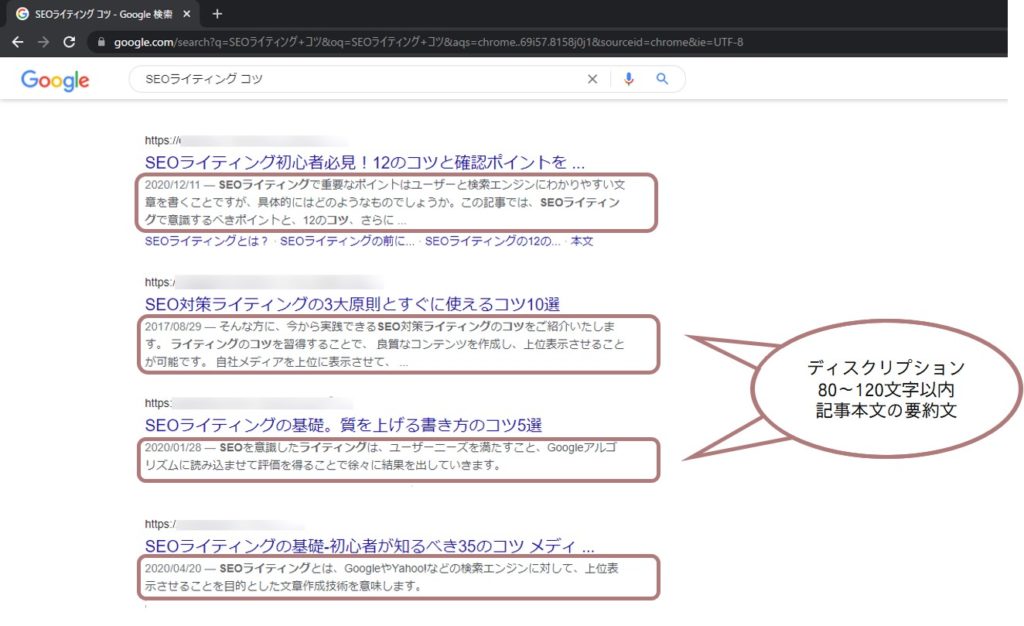

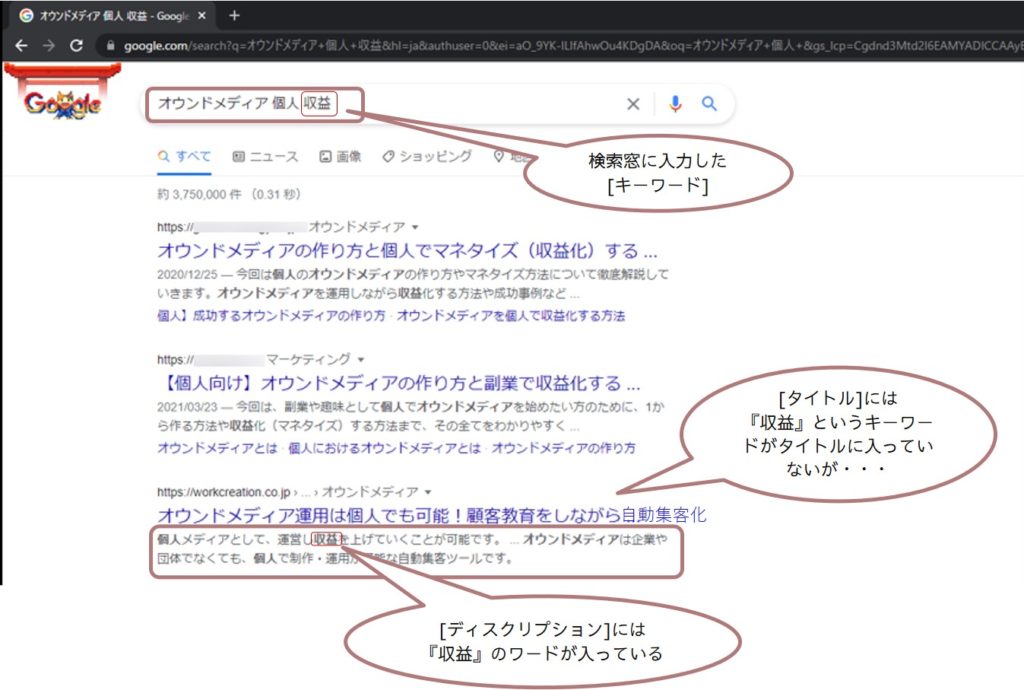

2.ディスクリプション

ディスクリプションとは、検索エンジンの検索結果一覧で表示された各ページやサイト名などのタイトルの下に表示される要約文のことです。

ディスクリプションには必ずキーワードを入れて80~120字で作成します。

タイトルの場合と同じく、文字数が多く長いディスクリプションは末尾が省略されて表示されなくなるからです。

ディスクリプションは、「直接SEO対策につながるものではない」といわれていますが、記事の内容を読者に伝えることで読者に興味を持たせ、ページに誘導する役目を持っているため重要であるといえます。

また、タイトルで使われていないキーワードで検索された際、ディスクリプションにワードが入っていることで上位表示されるケースもあります。

したがって、ディスクリプションでは記事の内容をわかりやすく簡潔に表しながら、共起語や上位に表示されている記事タイトルのキーワードなどを使用しながら作成しましょう。

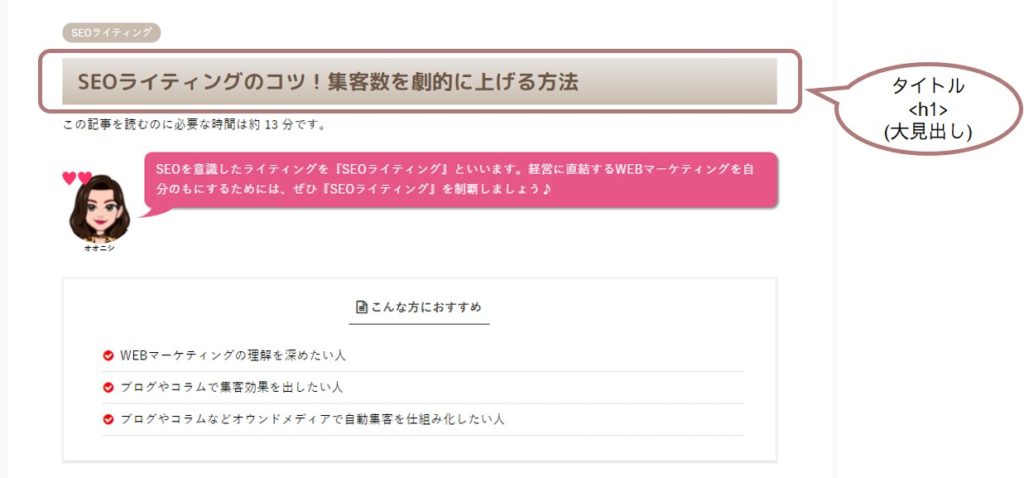

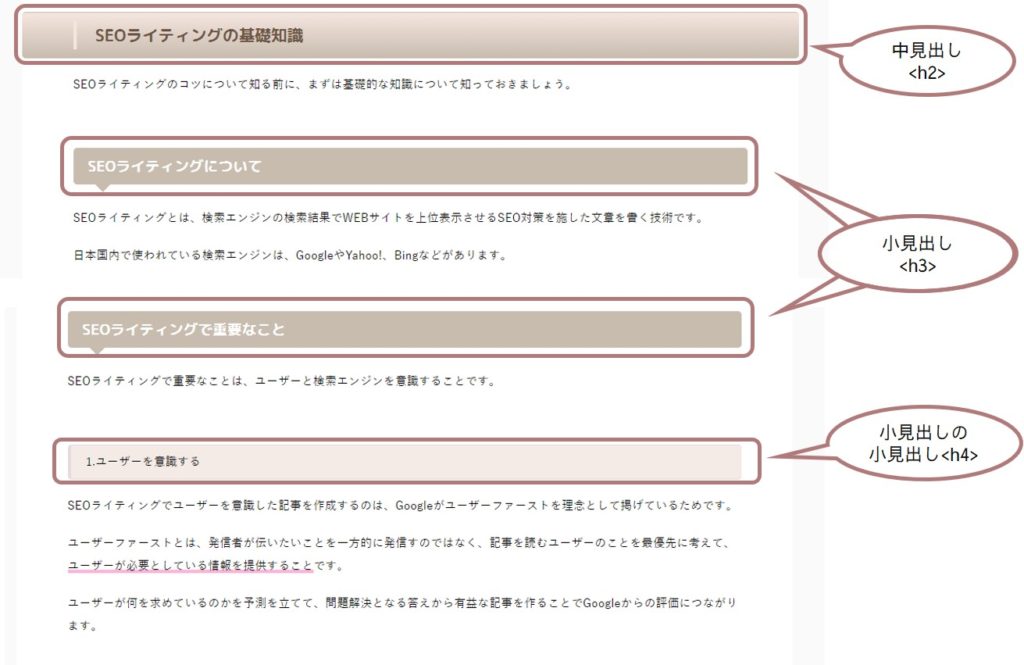

3.見出し

見出しとは各段落の前につけるミニタイトルで、目次の役目をします。

見出しには、大きいものから大見出し(タイトル・h1)・中見出し(h2)・小見出し(h3~h6)があります。

タイトルであるh1を除いたh2~h6を見出しタグとして記事を構成します。

検索エンジンは見出しから記事の内容を判断します。

見出しは段落の内容を簡潔に表したものをつけて、検索エンジンにわかりやすくしましょう。

本文に何が書かれているか、見出しを見ただけでわかることが理想です。

タイトルやディスクリプションと同様に見出しにもキーワードを含めることは必要ですが、必要以上に詰め込みすぎると無理に入れているような印象を与えてしまい、逆効果になります。

不自然にならないように入れましょう。

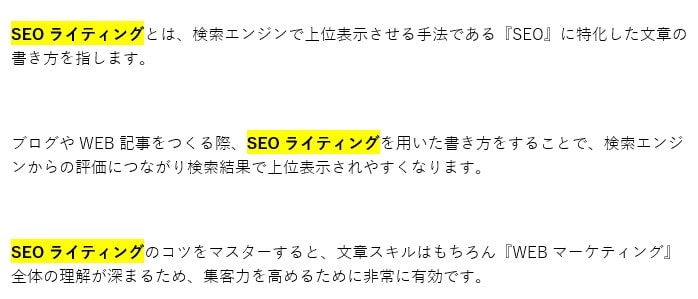

4.導入文・本文

本文、とくに導入部分(記事の冒頭)となる導入文(リード文)にまんべんなく、キーワードを入れるとSEO効果が上がります。

下記は、例としてキーワードが「SEOライティング」とした場合の記事作成です。

例文

導入部より下の本文についても、キーワードに沿った内容の文章を書くことで、必然とキーワードが入った文章になるはずです。

とはいえ、本文を執筆する際に最も重要なことは、ユーザーにとってわかりやすく読みやすいことです。

キーワードを含めて記事を書くことは必要ですが、あくまでもユーザー目線が書くことが大事であり、不自然な文章にならないことを心がけましょう。

読みやすい本文を書くためには、以下の2つが注意点になります。

・一段落一主張

一つの段落に多くの情報を詰め込むと、何を伝えたいのかわからない文章になりがちです。

一つの段落で伝えることはひとつの情報にすることを意識しましょう。

・箇条書き

わかりやすい本文を書く上で積極的に取り入れたいのが箇条書きです。

箇条書き(タグ)について詳しくは後述しますが、読者にとって文章を長く書きつられるよりも、箇条書きで整理して記載した方が読んでいて理解しやすくなります。

また、箇条書きに使われる『liタグ』(リストタグ)は、強調スニペット(フィーチャードスニペット)にも表示されやすくなります。

強調スニペットとは、検査エンジンで事実について尋ねるような意図を含む検索をした場合(「〇〇とは?」など)関連性の高いページから回答になる部分が引用され、検索結果画面の最上部に表示される枠のことを指す

参照元:強調スニペットとウェブサイト | Google 検索セントラル | Google Developers

SEOライティングのコツ-Ⅲ【執筆編】

SEOライティングを行う際の、執筆時に注意する点解説します。

1.ロジカルに文章を書く

文章を書く際に最も問題となるのが、内容が正確に読者に伝わらないことです。

伝わらない原因として、文章の目的が明確になっていないことが挙げられます。

SEOライティングで、伝わる文章を書くためには、ロジカルライティングは必要不可欠です。

ロジカルライティングを行うと文章が論理的になり、何が書かれているのかがわかりやすく、最後まで読み進めてもらいやすいのが特徴です。

ひいては、ユーザーや検索エンジンからの評価へとつながっていきます。SEOライティングを行う際は、ロジカルライティングからマスターしましょう。

ロジカルライティングは、以下の手順で進めます。

(1)文章の目的を決める

記事を読んでもらって読者に最も伝えたいことや、行動してもらいたいことを明確にします。

(2)目的に向かって記事構成案を作成する

執筆に入る前に必ず記事の構成を作成します。

記事構成は文章の設計図となるもので、記事の内容や流れなどを決めます。

記事構成案のつくり方については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

こちらもCHECK

-

-

SEOに効果的な記事構成案の作り方!検索結果で上位表示させるコツ

続きを見る

(3)結論→各論→結論の順で執筆する

記事は、誰が読んでもわかりやすいようにロジカル(論理的)に文章を書きます。ロジカルライティングの代表的なフレームワークにSDS法とPREP法があります。

こちらもCHECK

-

-

ロジカルライティングとは?文章を劇的にわかりやすくする書き方

続きを見る

結論に対する説明を記載し、最後に再度結論を書くことで論理的な文章となります。

2.代名詞は使わない

代名詞とは指示語とも呼ばれ、書き手を基準として物事を指し示す「こそあど言葉」です。

こそあど言葉を使うと、読者が文脈から読み取らなければならなくなるため、読んでいてストレスを感じます。

また、Googleの検索エンジンは、精度が向上したとはいえロボットであることに変わりはありません。

人間が読む場合は文脈から指示語を理解しますが、検索エンジンは指示語を理解しにくい傾向があります。

そのため、SEOライティングにおいては指示語は使わず、具体的な名詞に置き換えるようにします。

3.表記ルールを決めて表記ゆれに注意する

SEOライティングでは、表記に注意しなければなりません。同じ言葉が異なる言い回しで表現されている表記ゆれがあると読者は読みにくいと感じます。

たとえば、「WEB」「Web」「ウェブ」の場合を例にすると、同じことばでも表記が揃っていないのが『表記ゆれ』です。

また、キーワードに表記ゆれがあると、表示される検索結果で順位に影響が出る場合もあります。

ひとつのWEBサイトの中で、複数の執筆者が記事を執筆する場合は、人により表現が異なるため表記ゆれが起きやすくなります。

複数の執筆者やライターに記事の執筆を依頼する際は、表記ゆれのミスを防ぐためにあらかじめ執筆のためのルールを決めておきましょう。

「性格」と「正確」は意味が全く異なりますが、変換する際に入力ミスをする可能性があります。

誤字で入力してしまうと、本来の意味がクローラに伝わりません。

また、読者にとっても読みにくく信頼性に欠ける印象を与えてしまいます。書き上がった記事は、表記と誤字脱字の確認を怠らないようにしましょう。

4.共起語を必要に応じて用いる

共起語とは、キーワードと一緒に使われる機会が多い言葉のことです。

たとえば「ダイエット」というキーワードに対して、「食事」や「運動」などという関連する言葉が共起語です。

検索上位のサイト内に多く出現する言葉であり、検索意図を満たすために必要な要素になります。

本文に、共起語を含めることは検索エンジンからの評価の向上につながりやすいですが、無意味に羅列するのは逆効果です。

ユーザーの検索意図に沿った記事コンテンツだと判断されるためには、共起語は不自然にならないように使用しましょう。

検索意図とは、検索キーワードから「どのようなユーザーが検索しているのか」「そのユーザーが求めているニーズは何なのか」といった情報のこと

共起語は、下記のツールを使うことで抽出できます。

ラッコキーワードツール

共起語検索

参考Googleのデータから共起語を表示。無料 / 登録なしで使用可。

共起語調査ツール

参考GoogleとYahooのデータから共起語を表示。無料 / 登録が必要。

SEOライティングのコツ-Ⅳ【テクニック・知識編】

SEOライティングは、単に「文章が書ければよい」というわけではありません。

検索エンジンに正しく伝え、評価されることが重要です。

そのためには、テクニックをうまく活用するための知識が必要になります。

1.HTMLマークアップを行う

WEBサイトの作成時に使用する言語の『html』を使って、サイト内の文章に意味づけをしていく作業のことを『マークアップ』といいます。

たとえばWEBページを作成する時に、以下のように「見出し / 箇条書きリスト / 文章」という構成でページを作りたいとします。

箇条書きに使われる『liタグ』(リストタグ)は、強調スニペット(フィーチャードスニペット)にも表示されやすくなります。

強調スニペットとは、ユーザーがGoogle検索で「○○とは」などの『質問クエリ(キーワード)』を入力した際に、検索結果画面の上部に、回答となる情報を強調して表示するしくみのことです。

以下では、『ホットケーキの材料』を例にしてお伝えします。

パンケーキの材料は、ホットケーキミックスの素と牛乳と卵です。

【箇条書きの例】

パンケーキの材料は、以下の3つです。

- ホットケーキミックスの素

- 牛乳

- 卵

このとき、以下のように「li」タグでの記述を行うようにしましょう。

<ul>

<li>ホットケーキミックスの素</li>

<li>牛乳</li>

<li>卵</li>

</ul>

また、番号付きの箇条書きを用いる場合は、『ul』タグではなく以下のように『ol』タグを用いてコーディングします。

<ol>

<li>ホットケーキの素</li>

<li>牛乳</li>

<li>卵</li>

</ol>

WEB上で見ると、下記のように表記されます。

【箇条書きの例】

パンケーキの材料は、以下の3つです。

- ホットケーキミックスの素

- 牛乳

- 卵

『<ul>』『<ol>』タグを活用することで検索エンジンが読み取りやすくなります。

また、箇条書きは読み手にとっても理解しやすくなることがわかります。

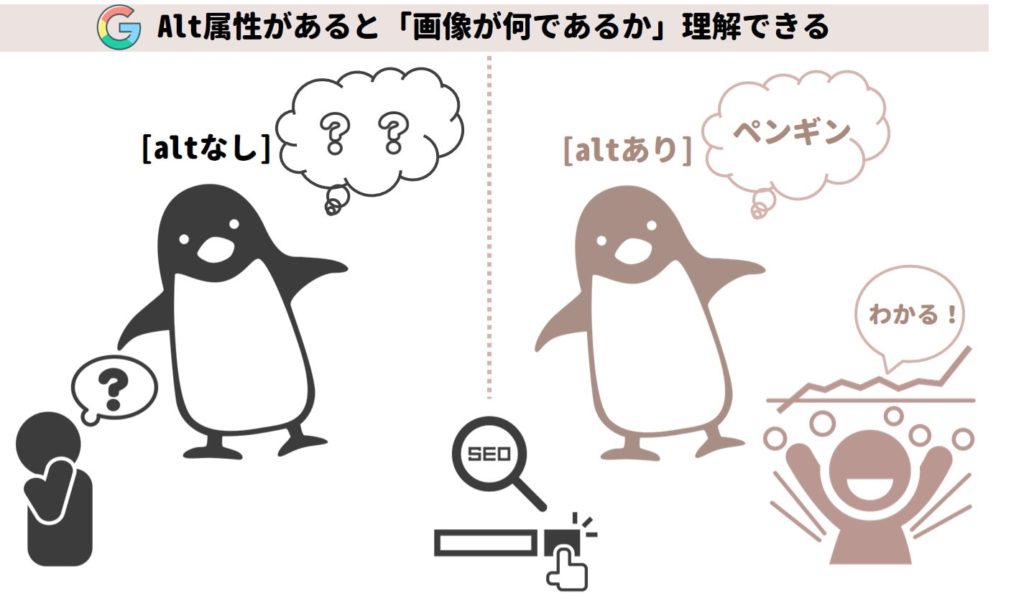

2.画像(alt)の最適化する

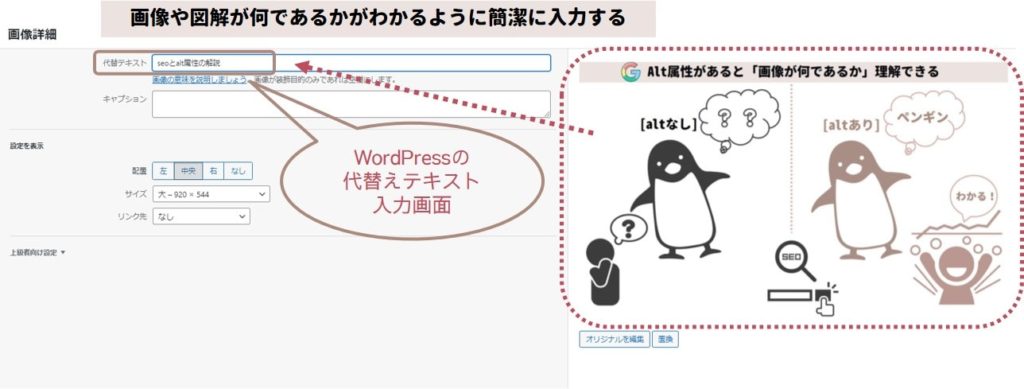

alt(オルト)タグは、記事内で使用している画像が何を示しているのか、検索エンジンに伝える代替えテキストのことです。

記事内で画像や図解を適切に使用すると、文章だけでは伝えにくいことがわかりやすくなり、視覚的にも有効です。

しかし、画像を配置するだけでは、検索エンジンロボットのクローラは「画像が何の意味を指しているのか」までは理解ができません。

そのため、altタグを活用することで、クローラが代替えテキストを読み取り理解しやすくなるのです。

WordPressの場合(サイト制作ツールによって入力画面は異なる)

HTMLの場合は『altタグ』にテキストを入力する(alt="画像の説明")

画像にリンクを設定した場合、検索エンジンはalt属性をアンカーリンクテキストとして扱います。

アンカーテキストは、WEBサイトの中でページから別のページへ移動する「リンク」をテキスト(文字列)で表わしたものを指します。

たとえば、『<a href="リンク先URL">ここをクリック</a>』となっていた場合『ここをクリック』がアンカーテキストになります。

WordPressとは、ブログやホームページを作成するアプリケーションソフトのことです。

WordPressについては、下記の記事で解説しています。合わせてご覧ください。

-

-

参考WordPressとは?WEBサイトやブログ制作に最適なツール

続きを見る

また、WordPressを使ってブログやメディア制作を行う場合は、サーバーやドメインの準備も必要です。

『サーバー』と『ドメイン』については、下記の記事で詳しく解説しています。

-

-

参考サーバーとドメインとは?初心者にもわかりやすく解説

続きを見る

3.パーマリンクの設定

パーマリンクとは、WEBサイトのページごとに設定しているURLのサイト名の次にあるファイル名(ページ名)のことです。

Googleは、WEBサイトのURLの構造はシンプルであることを提唱しています。

日付やランダムな数字や文字の羅列ではなく、一目で「何に関しての記事コンテンツであるかわかるパーマリンク」を設定しましょう。

最適なのは、日本語名であってもローマ字で表記することです。

サイトの URL 構造はできる限りシンプルにします。論理的かつ人間が理解できる方法で(可能な場合は ID ではなく意味のある単語を使用して)URL を構成できるよう、コンテンツを分類します。

シンプルな URL 構造を維持する | 検索セントラル | Google Developers

以下は、パーマリンクとして付けない方がよい見本です。

ココに注意-1

https://workcreation.co.jp/?p123/

⇒ WordPressの場合は、デフォルトが上記のような連番になります。

連番の場合、検索エンジンから見たときも判断ができません。

また、URLだけではどのような記事であるのかわからずに管理がし難くなります。

ココに注意-2

https://workcreation.co.jp/20210101/〇〇〇〇〇/

⇒ 投稿日などの日付で階層をつくると、大幅なリニューアルで構造が変わったときやリライトを行った際に、日付が古くなると不都合が起きるケースがあります。

ココに注意-3

https://workcreation.co.jp/日本語/

⇒ 日本語で設定されたパーマリンクは、コピペしたりSNSでシェアする場合に、下記のように英数字と記号に変換されてしまいます。

https://workcreation.co.jp/%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE/

文字数が多く表示される上に、信頼性に欠けてしまうためクリックされにくくなってしまいます。

一目でコンテンツの内容がわかるパーマリンクの方が、記事の内容がわかりやすくなることでクリック率が上がり、発信者側も管理がしやすくなります。

クリック率(CTR)は広告よりも自然流入の方が高くなる

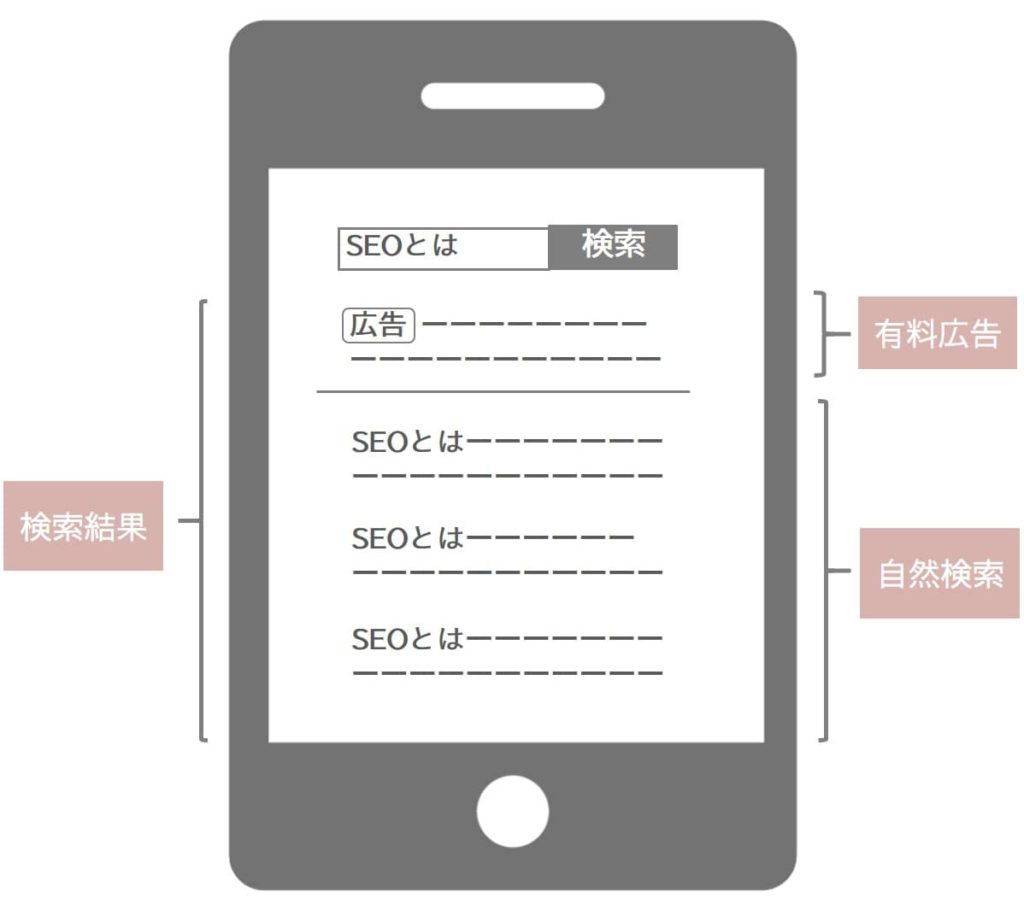

検索エンジンの検索結果では、下図のように自然流入の上、あるいは下にリスティング広告が表示されます。

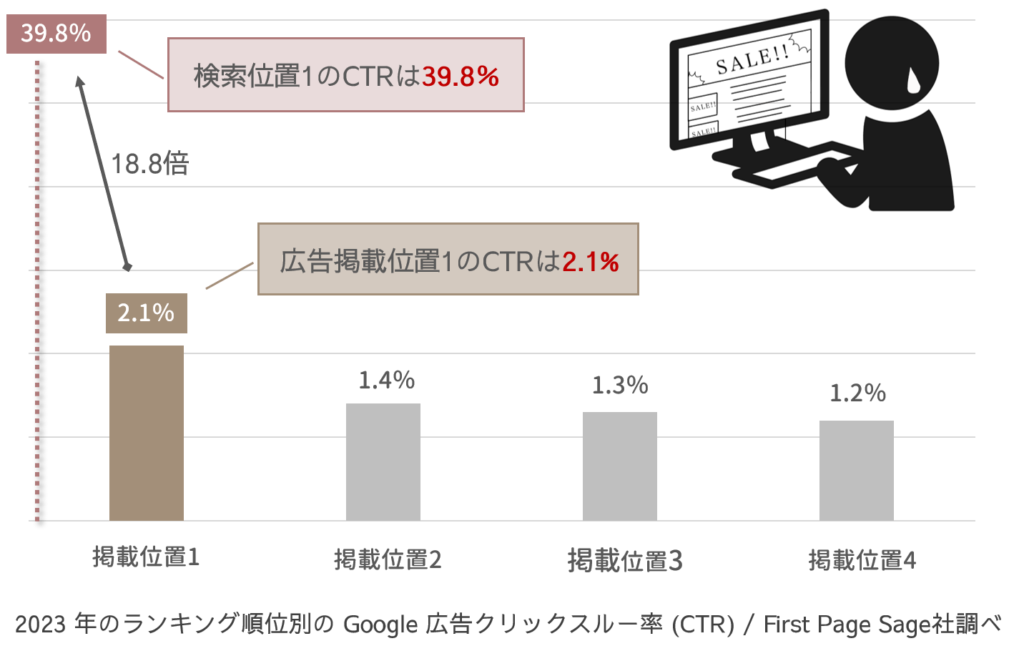

米国のFirst Page Sage社の調査により、上位に表示されるリスティング広告よりも、自然検索で表示された記事の方がクリック率が高くなることがわかっています。

引用元:Google広告 ランキング順位別の 2023 年のクリックスルー率 (CTR)

広告表示順位1位の平均クリック率は2.1%で、2位以降は通じて1%台。

自然検索の1位は39.8%のクリック率を集めているため、広告1位と自然検索1位との差は約18.8倍にもなる。

SEOライティングを使い、自然検索で流入を高めることができれば、広告費を削減できます。

SEOとリスティング広告のクリック率については、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。

-

-

参考クリック率とは?SEOやリスティング広告の平均や向上させるポイント

続きを見る

コンバージョンを上げるにはCTAの設置が重要

SEOライティングを使ったコンテンツづくりには、コンバージョンの理解とCTAの設置が必要です。

SEOライティングとコンバージョン

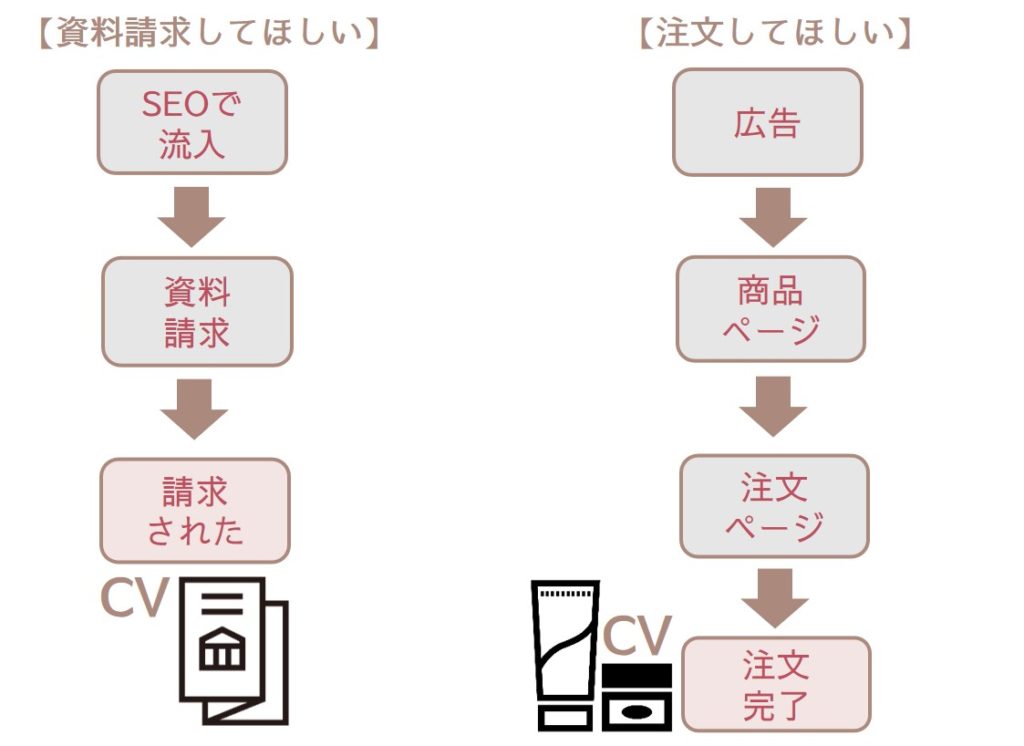

コンバージョンとは『CV』とも呼ばれ、冒頭で述べたとおり『WEBサイトで獲得できる最終的な成果』のことを指します。

最終的な成果とは、具体的には業種やサービスによって異なりますが、商品購入や資料請求など、ブログ運営やWEBサイトが目標として設定している指標を達成することです。

あらかじめ設定しておいたCTAを通じて、サイトに訪問した読者やユーザーにアクションを起こしてもらうことで、発信者が集客のために目標として設定した指標が達成されます。

WEBサイトで集客や収益を上げるためには、コンバージョンの理解が必要です。

コンバージョンについては、下記のページで詳しく述べています。あわせてお読みください。

こちらもCHECK

-

-

コンバージョン(CV)とは集客や売上の目標達成数!成果を上げる方法

続きを見る

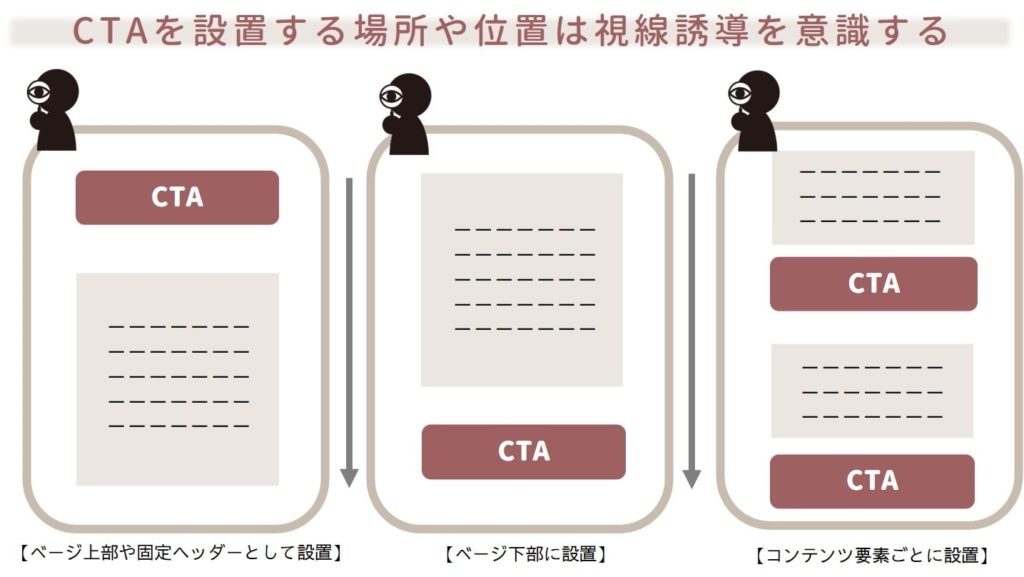

SEOライティングとCTA

SEOライティングの効果を上げてコンバージョンを上げるために、重要な役目をするのがCTAです。

CTAとは、『Call To Action』の略であり、日本語で訳すと『行動喚起』を意味し、マーケティング用語のひとつです。

WEBページ(記事)の上部や下部、コンテンツ要素ごとに行動を喚起するテキストやボタンのことを指します。

CTAがあることで、SEOライティングでつくったコンテンツ(記事)に訪れたユーザーが、発信者の望むように行動を取ってくれるのです。

CTAについては、下記のページで詳しく述べています。あわせてお読みください。

こちらもCHECK

-

-

CTAとは行動喚起│ブログやWEBサイトに設置して集客効果を上げる

続きを見る

また、CTAを設置して最終的に集客や購買などの目的を達成するには、『集客導線』の設計が重要になります。

WEB集客を確実なものにするためには、あらかじめ集客導線をしっかりと設計しておくことで、「理想の見込顧客」を集めることができるのです。

集客導線については、下記の記事で詳しく述べています。あわせてご覧ください。

こちらもCHECK

-

-

集客導線とは売上につながる顧客獲得に必要なWEB戦略

続きを見る

SEOライティングについてよくある質問と回答

質問1.SEOライティングとは何ですか?

回答:SEOライティングとは、検索から人が集まるコンテンツをつくるための文章の書き方を指します。主に、以下のふたつを考えてコンテンツづくりを行います。

- ユーザーが知りたいと思っていることを隈なく提供する

- キーワードからユーザーの検索意図を考えて利便性のよい記事構成にする

上記ふたつをめざすことで、Googleが重視する「ユーザーにとって有益なコンテンツ」作成が行えます。詳しくは「SEOライティングとは」をご覧ください。[/st-cmemo]

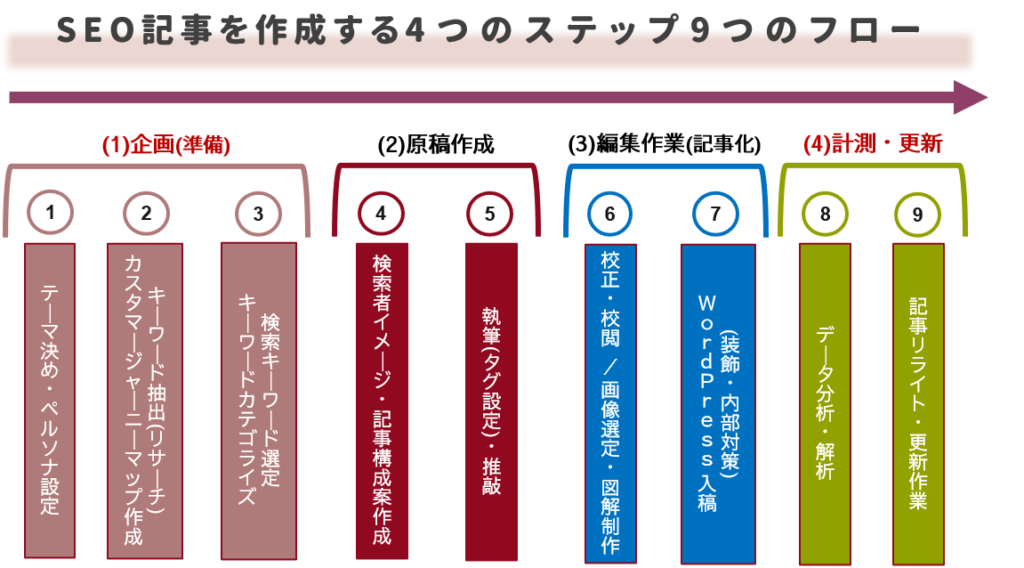

質問2.SEOライティングを使った記事作成の手順を教えてください

回答:各々、それぞれの工程に細かな作業が入ってきますが、大きくは以下の流れの中の1~7がSEOライティングにかかわってきます。

- コンテンツ企画・ペルソナ設定

- キーワード抽出・設定(カテゴライズ)

- カスタマー―ジャーニーマップ作成

- 検索者イメージ作成

- 記事構成(プロット)作成

- 執筆

- 推敲(校正・校閲)

- 入稿(装飾・公開)

- データ分析・解析・リライト

また、入稿後に1~2カ月ほど「データ分析と解析」を行った後、必要に応じて(記事を上位に上げるために)リライト(加筆や修正を行う)を行います。

[/st-cmemo]

まとめ:SEOライティングのコツはコンテンツの充実化

SEOライティングは、『Googleなどの検索結果で記事を上位に表示させるためのライティング技術』である一方、実はユーザーに価値の高い情報を伝える方法として認識されてきています。

WEBサイトで集客を図るためには、SEOライティングの技術は欠かせません。

SEOライティングのコツは、ユーザーと検索エンジン双方にわかりやすい記事を書きコンテンツの充実化を図ることです。

ユーザーにとって読みやすく有益な情報が書かれた記事は、Googleからの評価につながります。

また、SEOライティングはWEB上の文章となるため、実践することで「コンテンツづくりのルール」や「文章表記」についても学べます。

WEBライティングを学ぶなら、SEOライティングから習得することを推奨します。