WEB上で公開する記事は、検索エンジンからの流入を目的として作成することが大半です。

検索エンジンの検索結果で上位表示を獲得するためには、以下のような必要な工程があります。

たとえば、ペルソナ設定や情報のリサーチ、記事構成案の作成などが挙げられます。

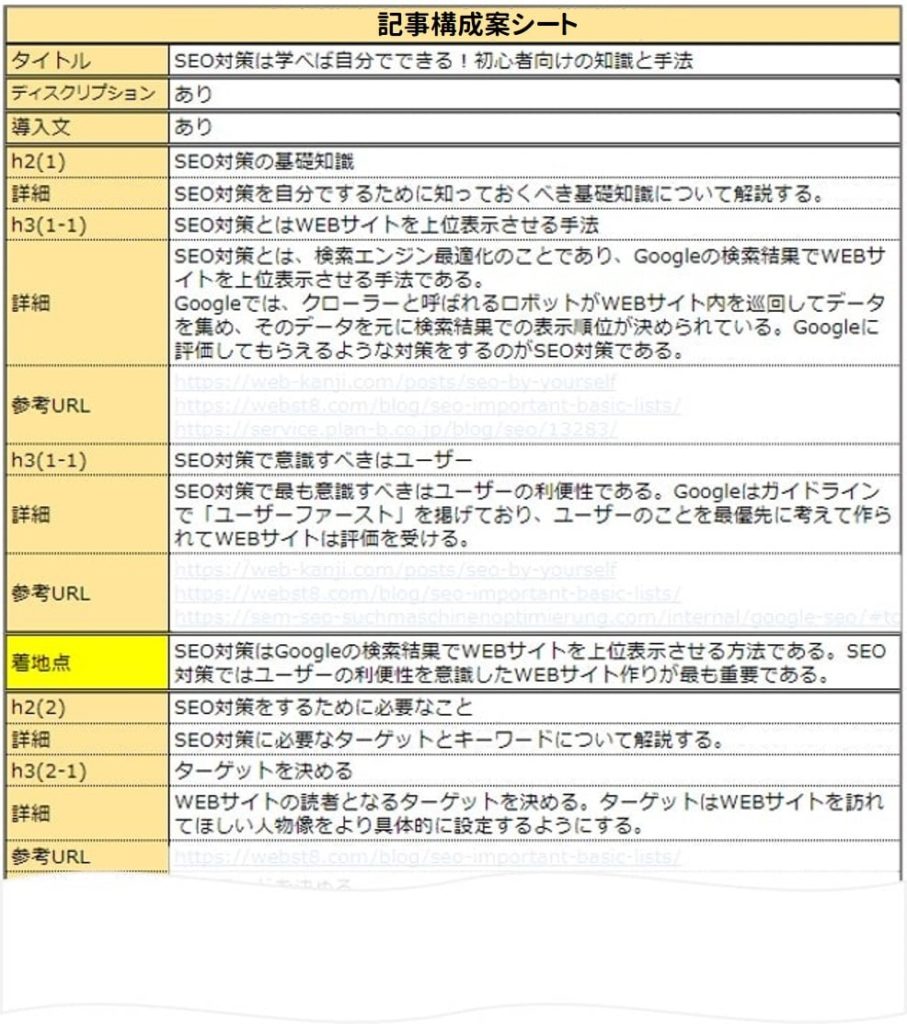

まずはペルソナを設定して「記事構成案」にリサーチした情報を書き留めることで、記事の方向性と実際の中身のブレが最小限で済みます。

記事構成があることで、「誰に何を伝えるのか」まとめることができるため、構成案がない状態で書くよりも大幅に執筆時間が短縮できます。

本記事では、文章作成の仕上がりに大きく影響する「記事構成の作り方」を紹介します。併せて、記事構成に記載する内容と注意点も紹介します。

\気になる目次をクリックするとジャンプします!/

記事構成とは本文を書くための設計図

記事構成とは、記事の本文を執筆する土台となり、設計図のような役割を果たします。

企業やライターの案件によっては、記事構成のことを『文章構成』や『文章構成案』と呼ぶケースもあります。

記事構成は文章を書く前に、読者に伝える順番や目次を決める作業です。目次があることで、文章を書くときに何を書くのか迷わずに済みます。

また、冒頭でもお伝えしたように、いきなり書き始めるのではなく記事構成があることで、執筆時間を大幅に短縮できます。

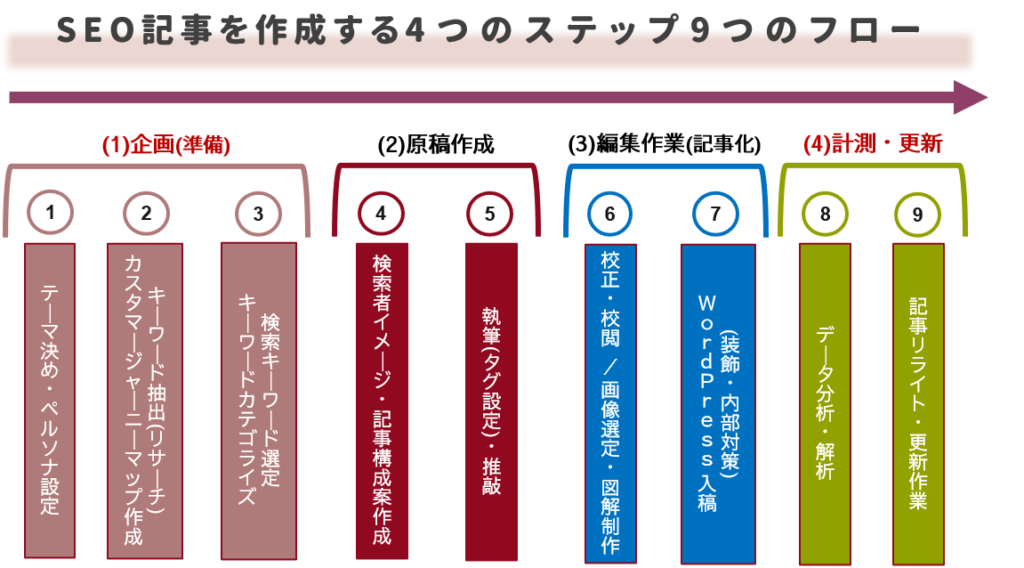

集客可能なWEB記事ができるまでの作業の流れ

集客力のある記事を作成するには、数々の段階を経る必要があり、記事構成案を作成する工程があります。

以下は、WEB記事を執筆するまでの工程プロセスです。

- コンテンツ企画・ペルソナ設定

記事の目的や対象読者層を考え、ペルソナを設定する - キーワード抽出・選定(カテゴライズ)

検索エンジン最適化のために適切なキーワードを抽出し選定する - カスタマージャーニーマップ作成

記事の中で読者がたどるであろうジャーニーをマッピングする - 検索者イメージ・記事構成案作成

記事の構造や内容を考え、検索者の期待に応える構築案を作成する - 執筆(タグ設定)・推敲

キーワードを適切に組み込み、文章を執筆し、推敲を行う - 校正・校閲/画像選定・図解制作

誤りの訂正や文章の精査、適切な画像の選定と図解の制作を行う - 入稿(装飾・内部対策)

レイアウトやスタイリングの調整、内部対策を施し、記事を入稿する - データ分析・解析

記事の効果を分析し、改善点を把握する - 記事リライト・更新作業

データ分析に基づき、必要に応じて記事をリライトし、定期的な更新作業を行う

上述の工程を経て、集客効果の高いWEB記事が完成します。

以下では、上記の作業の流れを詳しく説明します。

コンテンツ企画・ペルソナ設定

始めに、どのようなコンテンツを作成するか企画を立案します。その後、ペルソナ設定をします。

ペルソナとは、商品サービスに設定する顧客像を指しますが理想で作り上げるのではなく、実在する人物をイメージして設定すると現実的です。

ペルソナ設定では、年齢・性別・居住地・行動パターンなどの項目を考えて、顧客像・読者像をつくります。

ペルソナ設定をすることで、ユーザーが求めている情報や解決したいことに対して、訴求した記事構成が作成できます。

ペルソナについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。あわせてお読みください。

-

-

参考【ペルソナの作り方】意味や具体的な決め方についてわかりやすく解説

続きを見る

キーワード抽出・選定(カテゴライズ)

まず、コンテンツをつくる際にペルソナが使用すると思われる候補的なキーワードをすべて抽出します。

その後、抽出したキーワードから、実際に使用するキーワードをリストアップする作業を『キーワード選定』といいます。

キーワード選定では、検索ボリュームや競合数を意識して、検索上位を獲得できそうなキーワードかつ、前述で設定したペルソナの流入が図れそうなキーワードを抽出します。

検索ボリュームとは、特定のキーワードに対する1カ月あたりの検索予測回数を指します。

検索ボリュームが小さいほど競合記事が少ないため、上位表示されるまで比較的時間がかかりません。

→SEOの条件が揃っていると、数週間ほどで1ページ目に表示される

対して、検索ボリュームが大きいほど競合が多くなり、上位表示されるには時間を要します。

→ドメインパワーがないと、3カ月ほどかかるケースもある

ドメインとは「インターネット上の住所」のことで、「http://〇〇〇.co.jp」などの「〇〇〇」を指し、WEBサイトがどこにあるかを判別する情報として利用します。ドメインパワーとは、検索エンジンからの信頼度を数値化したもので、WEBサイトのコンテンツが充実していたり実在年数が長かったりすると信頼度が上がります。

検索ボリュームは、キーワードプランナーやUbersuggest(ウーバーサジェスト)など、専用のツールを使って調べます。

キーワード抽出(キーワード選定)にの仕方については、SEOブログをつくる際に用いる手順および対策方法と併せて、下記の記事で詳しく説明しています。

こちらもCHECK

-

-

初心者にもできるSEO!記事作成のキーワード選定・手順と集客対策

続きを見る

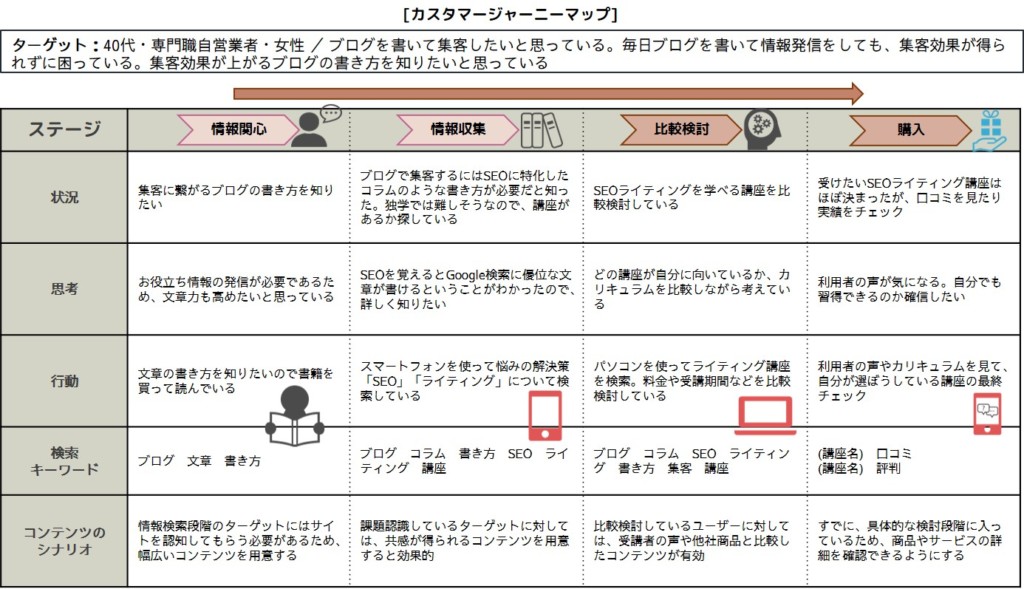

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップとは、ユーザーの行動や思考、感情を時系列順にして図式に可視化したものです。

一般的に、ユーザーが商品サービスの購入に至るまでには、『関心を持つ→情報収集する→比較検討する→購入する』というプロセスをたどります。

加えて、購入に至るまでのプロセスごとに、ユーザーが検索するキーワードは異なります。

そのため、カスタマージャーニーマップ作成することで、どのプロセスにいるユーザーに訴求する記事を作成するかの指標になります。

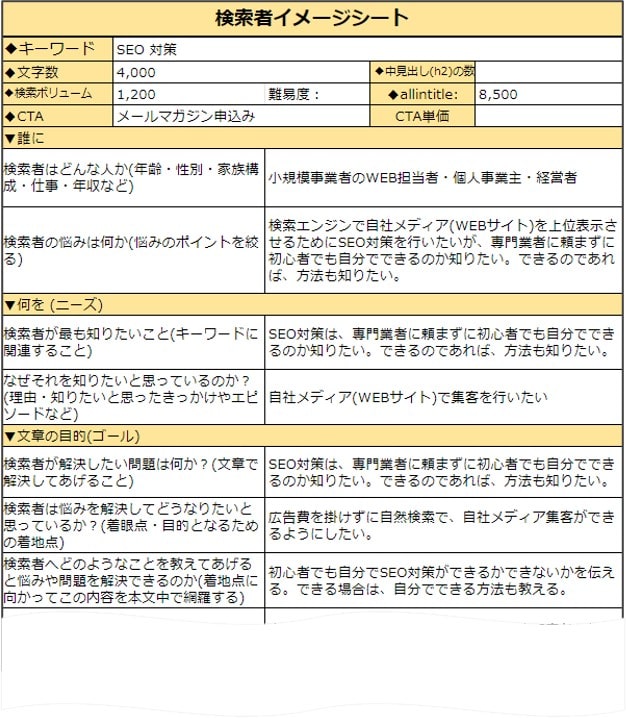

検索者イメージ作成

検索者イメージ作成とは、選定したキーワードを使ってWEB検索するユーザー像を具体的に作りこむことです。

設定したペルソナが持つ悩みや解決したい問題を具体的に書き出すことで、ユーザー目線に立った記事が作成できるのです。

記事構成を作成する前に検索者イメージを定めておくと、検索者のニーズを満たすためにはどのような情報が記事に必要かわかります。

記事構成作成

検索者イメージが定まれば、記事構成を作成します。

冒頭で述べたように、記事構成は本文に書く内容や、情報を伝える順番などを大まかに書き出し、ユーザーの検索意図と内容に差異を起こさないために作成します。

執筆

作成した記事構成を基に、表記ルールを守りながらロジカル(論理的)に執筆します。

表記ルール

表記ルールとは、視覚的に見やすく利便性が良い記事にするために日本語の表記を定めたルールをいいます。

例えば、同じ意味の言葉で、漢字・ひらがな・カタカナがあれば(例:林檎・りんご・リンゴ)、どの表記を使用するかを決めます。

また、文体(「です・ます調」か「だ・である」調)や、「話し言葉(口語体)・書き言葉(文語体)」も、記事の中では統一させます。

そのほかの表記ルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。

-

-

参考覚えておきたい『日本語表記ルール一覧表』(記者ハンドブック参考)

続きを見る

ロジカルライティング

ロジカル(論理的)に文章を書くライティング技法には、SDS法とPREP法があります。

SDS法は「要点→詳細→要点」の順に文章を組み立てる方法で、短文で要点を伝えたいときに使用します。

一方、PREP法は「結論→理由→具体例→結論」の順に文章を組み立てる方法で、結論を先に述べることで、その後に説明する理由や具体例を読者に理解させやすくする目的があります。

PREP法の方が、具体性を持って伝えることができるため、ユーザーが知りたいことを情報記事としてまとめたコラム記事ではよく使用されています。

SDS法とPREP法については、以下の記事で詳しく説明しています。

-

-

参考文章には型がある!ライティングにおすすめのSDS法とPREP法

続きを見る

ロジカルライティングの基礎編ガイドブックは、下記のリンク先で購入いただけます。

推敲

執筆した文章を推敲する際は、誤字脱字を修正に加えて、正しい日本語表記・文法で書けているかを確認します。

具体的には「同じ語尾の文章が続いていないか」や、文章全体の流れ、リズム感も整えていきます。

推敲は、漏れがないように2回行うようにしましょう。

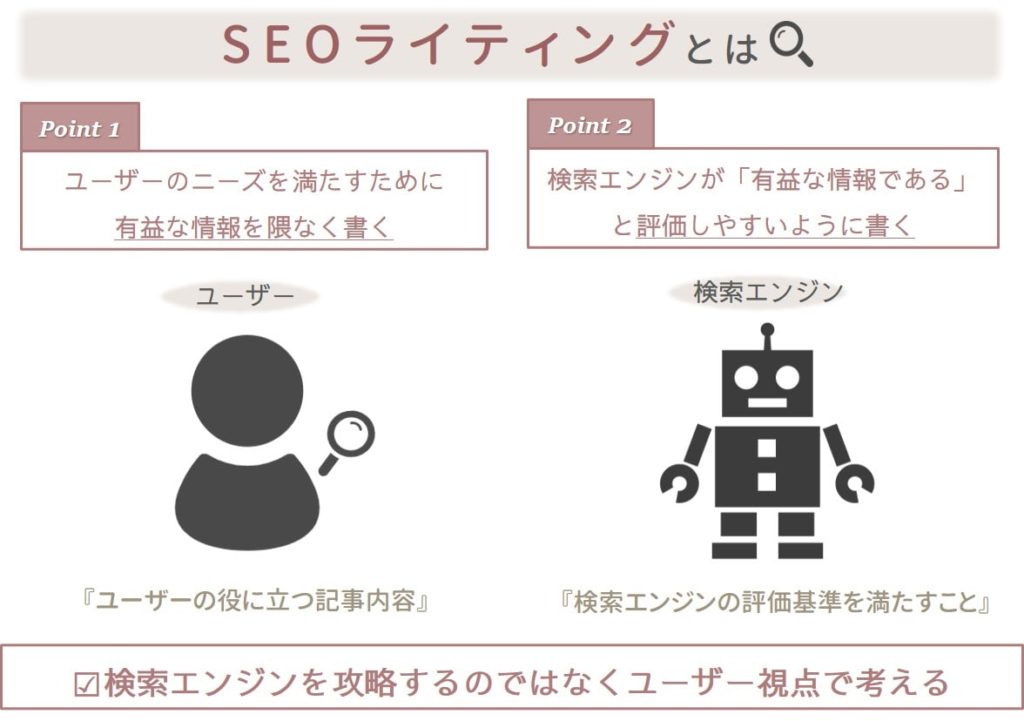

集客できる記事を作成するためのSEOライティング

集客できるWEB記事を作成するためには、ユーザーと検索エンジンの両者に理解されるための『SEOライティング』を意識します。

以下では、SEOライティングについて説明します。

SEOライティングは誰にでもわかりやすい記事にするための工程

前述したように、SEOライティングとは、ユーザーと検索エンジンに理解され、評価される記事を書くための一連の工程をいいます。

わかりやすい文章でユーザーの悩みや問題を解決し、満足度を高めることで、検索エンジンの評価ポイントである「ユーザーファースト」を満たせます。

すると、記事の評価が上がり、自然と上位表示をかなえやすくなるのです。

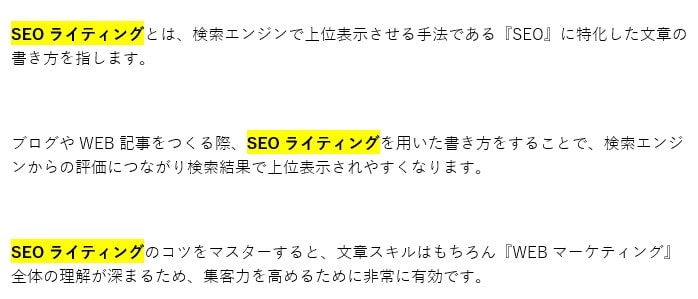

見出し・本文にキーワードを使用する

大前提として、SEOライティングでは見出し・本文にキーワードを使用します。

イメージ

記事構成の時点で、選定したキーワードが見出しや内容に含まれているかを確認しましょう。

ただし、本文にキーワードを入れる際は、不自然な文章にならないように気をつけます。

なぜなら、不自然にキーワードが多用された支離滅裂な文章は、「不正に検索上位を狙っている」と検索エンジンから判断され、記事の順位を落とす原因となるからです。

見出しや本文に自然な形でキーワードを使用し、本文はSEOライティングでわかりやすい内容をめざすことで、ユーザーと検索エンジンの評価につながります。

記事構成を執筆前に作成する理由

記事構成を執筆する前に作成するのは、以下の理由があります。

- 競合記事との差別化が図りやすくなる

- 記事の方向性と内容のブレをなくす

- 情報収集を効率的に行う

- 記事の方向性と内容のブレをなくす

- 情報収集を効率的に行う

- 執筆時間を短縮する

ここでは、上記の記事構成を執筆前に作成する理由について説明します。

競合記事との差別化が図りやすくなる

記事構成を作る際は、検索上位を獲得できる記事にするために、記事作成段階で検索1位を獲得している競合記事の分析をします。

分析によって現在1位を獲得している記事より、キーワードに沿った情報量や項目を増やすことで、競合との差別化が図れるからです。

記事構成では、記事の流れを掴むために大まかに内容を書き出していきます。

大まかに内容を書き出すことで、競合記事にある内容・不足している内容が一目でわかります。

記事構成を作成する際は、競合記事よりも上回る順位を獲得するために、競合記事にもある内容に加えて、不足しているキーワードに沿った情報を足すことを意識しましょう。

競合記事より情報の網羅性が高い記事にすることで、競合との差別化につながり、検索順位を決める検索エンジンからの評価や、ユーザーの満足度向上につながります。

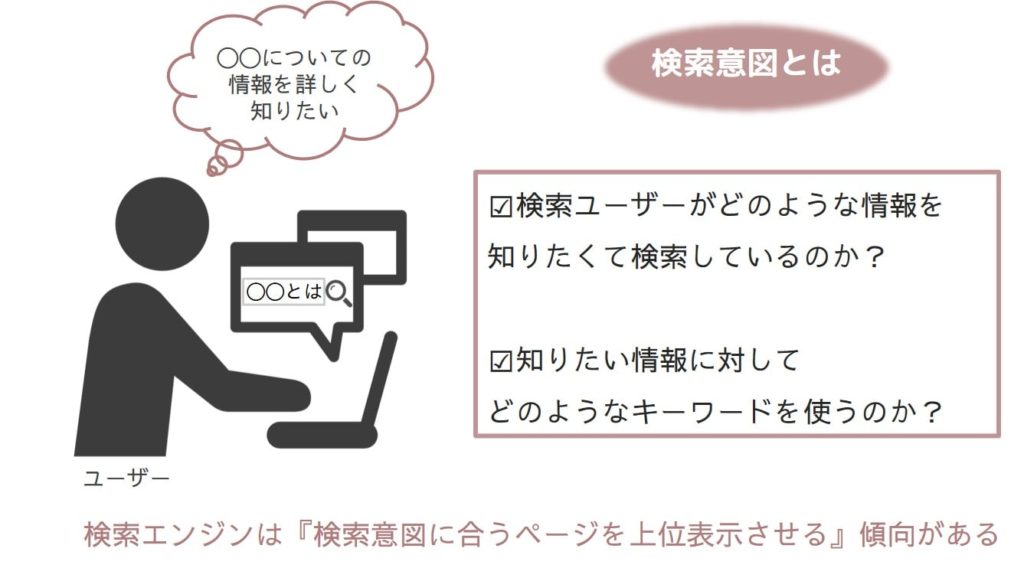

記事の方向性と内容のブレをなくすため

記事構成なしで本文を執筆すると、コンテンツを作成する目的と内容にブレが生じてしまうことがあります。

そのため、記事構成を執筆前に作成することで、ユーザーの検索意図に沿った記事の方向性と実際に書き出す内容のブレを最小限にできます。

検索意図は、検索ユーザーが「どのような情報を知りたくて検索しているか」「知りたい情報に対して、どのようなキーワードを使うのか」を考えます。

記事のテーマと内容に一貫性を持たせられる記事構成を作成することで、全体の流れを把握できるため、テーマから大きく外れることが少なくなるでしょう。

情報収集を効率的に行うため

記事構成を作成する段階で情報収集をしておくことで、執筆時間を短縮でき、作業を効率化できます。

信ぴょう性が高く、ユーザーの役に立つ記事を作成するためには、情報収集が欠かせません。

とくに、多種多様なクライアントのメディア記事を書くライターの場合は、自分の得意分野以外のテーマについての記事作成を依頼されることがあります。

そのため、自分が精通していないジャンルの情報収集をする機会が多くあるでしょう。

集めた情報を記事構成に書いておくと、執筆作業を中断することなく最後まで一息に書ききれます。

執筆時間を短縮するため

前述したように、記事構成は収集した情報を書き出し、効率的に執筆するために作成します。

フリーライターや副業ライターが執筆依頼を請負う際、執筆時間が短縮できると、作成できる記事の本数が増えるため、収入アップにつながるというメリットがあります。

また、企業や個人が集客のためにブログを運用する場合も、記事構成を作成して執筆時間が短縮できると記事制作にかかる製作費や人件費を抑えられます。

記事構成を作成すると、記事の全体像が把握できるため一貫性のある記事に仕上がります。効率よく執筆するためには、記事構成が必要といえます。

SEOに効果的な記事を作成できるため

記事構成を作成する最大のメリットは、「SEO効果のある記事が作成しやすくなる」という点です。

SEOとは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)を意味するマーケティング施策をいいます。

SEOの目的は、WEBサイトやWEBページを検索結果の上位に表示させて、集客や売上げなどの成果につなげることです。

SEO効果を得るためには、視覚的に見やすく利便性のよい記事にすることが大切です。

ユーザーのニーズを満たすWEB記事を作成することでユーザーの満足度が上がり、ひいては検索エンジンからの評価につながります。

検索エンジンから評価され、検索結果の上位に表示された記事は、多くのユーザーに見つけてもらいやすくなり、閲覧される機会が増加します。

すると、必然的に集客や売上げなどの成果を得やすくなります。

記事構成の段階で「ユーザーが理解しやすい話の流れになっているか」や「難しい専門用語は使用していないか」などを確認することで、誰にでもわかりやすい『SEO効果の高い記事』にできます。

記事構成の作り方!記載するとよい項目

記事構成を作るにあたり、以下の項目について記載しておくと、執筆を効率化するのに役立ちます。

- 記事タイトル

- 選定したキーワード

- 検索者イメージ

- 見出しと大まかな内容

- 収集した情報

- 見出しごとの着地点

- 想定される文字数

- 参考サイトのURL

ここでは、上記の記入しておくとよい項目から、記事構成の作り方を説明します。

記事タイトル

記事構成の段階で記事タイトルの候補を挙げておきます。まず、構成を考える前に、キーワードに訴求した仮のタイトルを考えます。

仮のタイトルを設けることで、記事全体の内容を表せているか確認しやすくなるからです。

その後、原稿を執筆したときにタイトルを2~3つほど候補を考えて、もっとも魅力的で適切なものをひとつ決めます。

タイトルにキーワードを入れる際は、できる限りタイトル名の前方に入れることを意識しましょう。

タイトルの前方にキーワードがあることで、タイトルが全文表示されない場合にも記事内容を把握できます。

ユーザーが使用している端末にサイズによっては、記事タイトルが全文表示されないことがあります。

例えば、パソコンのディスプレイで検索結果を表示する場合は、27~30文字程度の記事タイトルが全文表示されます。

また、スマートフォンで検索結果を表示する場合は、記事タイトルは36~41文字程度まで表示されます。

パソコンとスマートフォン双方からの検索に適応するように記事タイトルの文字数を考えると、25~32文字以内がよいでしょう。

さらに、検索結果に表示される記事タイトルは、記事の内容を簡潔に表したキャッチコピーの役割を果たします。

そのため、記事の内容が一目でわかるような記事タイトルにすることで、ユーザーのクリックを誘いやすくなります。

SEOに強い記事タイトルの付け方については、以下の記事でもお伝えしています。

こちらもCHECK

-

-

SEOに強いタイトルの付け方!基礎知識や6つの重要なポイント

続きを見る

選定したキーワード

前の項「WEB記事ができるまでの全体の流れ」の「キーワード抽出・選定」で述べたように、ペルソナが検索しそうなキーワードを選び、記事を作成します。

記事構成に選定したキーワードを記載しておくと、記事構成を作成する際にキーワードを意識して作成することに役立ちます。

また、記事を公開したあとに行う効果測定で、どのようなキーワードで作成した記事かが、記事構成を見れば一目でわかることも、利点のひとつです。

検索者イメージ

記事構成に検索者イメージを記入しておくと、記事全体の流れを確認する際に、ブレが生じていないかを確認できます。

検索者イメージでは主に「誰に(検索者はどんな人か)」「ニーズ(何を知りたくて検索しているか)」「文章の目的(どのような解決策を提示するとよいか)」の3点を明らかにします。

上述の3点を明らかにすることで、一貫性のある記事作成に役立ちます。

検索者イメージは、記事構成と同じシートにまとめて記載しておくか、別シートで管理しておきましょう。

見出しと大まかな内容

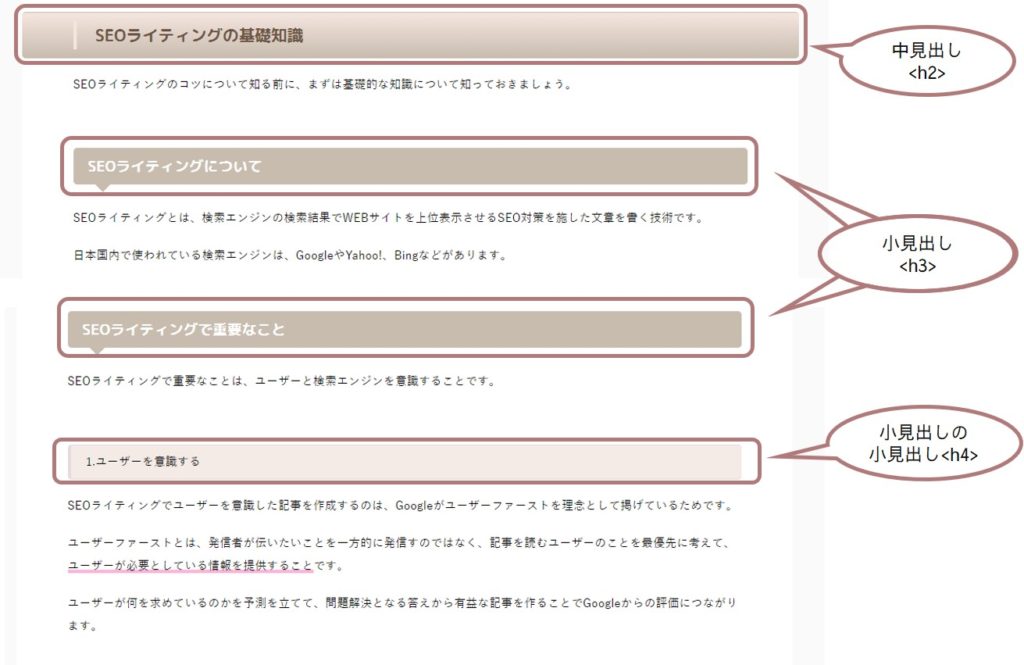

記事構成では、どの項目を中見出しにするか、小見出しするかを決めておくとともに、見出しごとの内容を大まかに箇条書きで書き出します。

中見出しはh2、小見出しにはh3やh4というような「見出しタグ」を使って決めておきます。

見出しタグとは、検索エンジンやユーザーに文章構造を正しく理解してもらうために、見出しに設定するHTMLというマークアップ言語のタグです。

見出しタグを用いることで「この文章は見出しです」と、印をつける(マークアップする)ことができます。

上図でいうと「SEOライティングの基礎知識」は、中見出しのh2に該当し、「SEOライティングについて」と「SEOライティングで重要なこと」は小見出しのh3、「1.ユーザーの意識する」はh4になります。

見出しを決めた後は、見出し内に書く内容を大まかに箇条書きで記載しておきます。

内容を箇条書きする際は、あらかじめPREP法を用いて記事構成を作成しておくと、誰にでもわかりやすい文章を執筆するのに役立ちます。

加えて、執筆時間を短縮することにもつながります。

見出しタグのマークアップについては、下記の記事で詳しくお伝えしています。

-

-

参考HTMLタグを最適化しよう!SEO対策に効果的な使い方や注意点

続きを見る

収集した情報

記事を作成するためにインターネットや文献から収集した情報は、記事構成に書き留めておきましょう。

集めた情報を記事構成に記載しておくことで、執筆時に再調査する手間が省け、執筆時間の短縮に役立ちます。

また、記事構成に情報を書き出す際は、どのサイトを情報源としたか記載しておくことも大切です。

とくに、数字やデータを記事に使用する際は、行政機関や権威がある企業が公開しているデータであるか否か、信ぴょう性を確認しなければなりません。

記事本文に数字やデータを使用する場合は、出典元や引用元を明記することが必須です。

集めた情報がどこのサイト・文献からの情報かを確認し直す作業を避けるために、あらかじめ情報と情報元はセットにして記載しておきましょう。

見出しごとの着地点

記事構成には、見出し内ごとに着地点を記載する箇所を設けておきましょう。

着地点が明確になることで、「この見出しでは何を主張しているか」を確認することに役立ちます。

また、着地点に向かって本文を書くため、内容にブレが生じにくくなります。

想定される文字数

見出しや内容などを大まかに決めたら、本文執筆に想定される文字数を記載しておきましょう。

記事構成に想定される文字数を記載しておくと、競合記事より多くの情報を網羅できているかの指標になります。

また、文字数によって執筆にかかる時間を大まかに計算できるため、執筆後のスケジュールを立てやすくなるという利点もあります。

参考サイトのURL

競合記事を参考にして記事構成を考えた場合、どの記事を閲覧したかがわかりやすいようにURLを記載します。

URLを記載しておくことで、本文執筆時に参考にできるほか、競合記事と差別化できているかを確認するためにも役立ちます。

記事構成を作成する注意点

記事構成を作成する際の注意点は、以下の3つがあります。

- オリジナリティのある記事になるよう構成を練る

- 同一キーワードの記事を量産しない

- 専門用語や聞きなじみのない単語は使用しない

ここでは、上記の記事構成を作成する5つのポイントを説明します。

オリジナリティのある記事になるよう構成を練る

記事が検索上位を獲得するためには、検索エンジンの評価項目である「オリジナリティ」を満たすことが必須です。

具体的には、自分が経験したことや、自ら実験して得た結果などの「一次情報」を記事に盛り込むことが求められます。

競合記事にはない一次情報を記事構成の段階で記載し、検索エンジンに評価されるオリジナリティのある記事をめざしましょう。

同一キーワードの記事を量産しない

記事構成を作成する場合、同一キーワードで対策している記事がほかにないかよく確認しましょう。

同じキーワードで複数の記事を作成すると、検索エンジンからの評価が分散してしまいます。

また、記事同士が似通った内容である場合「重複コンテンツ」として検索エンジンに判断され、評価を落とす原因となることもあります。

ひとつのキーワードで作成する記事は、なるべくひとつになるようにしましょう。

専門用語や聞きなじみのない単語は使用しない

上位表示される記事にするためには、誰にでもわかりやすい言葉を用いることが大切です。

そのため、専門用語や聞きなじみのない言葉を使用していないか記事構成の段階で確認します。

難しい言葉を使用していた場合は、理解しやすい表現に変更するか、用語に注釈を入れる旨を記事構成に書いておくとよいでしょう。

講座やスクールで記事構成の作り方を学ぶ

初めから完璧に記事構成を作成できる人は少なく、何度も構成を作成していくなかでスキルが身に付いていきます。

今まで記事構成を作成した経験がない人にとって、構成に書いておくとよい内容や、どのような情報が記事に必要かを判断するのは難しいポイントとなります。

独学で記事構成を作ると、作り方を間違えている場合でも指摘してくれる人がいないため、誤りを正せる機会がないまま進めていくこととなります。

記事構成を作成しようと思っている人は、独学で進めるより、記事構成の作り方を教えてもらえる講座やスクールを受講するとよいでしょう。

講座やスクールを受講には、以下のような人におすすめです。

- 文章スキルを上げたい

- 記事の執筆スピードを上げて、収入を増やしたい

- 集客や売上げにつながる記事が作成できるようになりたい

上記のような目的がある人は、正しい記事構成の作り方を講座やスクールで学び、トレーニングすることで、最短ルートで執筆スピードや文章スキルの向上、集客できる記事を作成するスキルを身に付けられます。

独学で記事構成力を身に付けることに不安を感じる人は、講座やスクールに通って学ぶことが手段のひとつです。

こちらもCHECK

-

-

SEOライティングで成果を出す!文章の添削を受ける6つのメリット

続きを見る

記事構成の作り方に関するよくある質問

記事構成の作り方に関する、よくある質問を紹介します。

質問:わかりやすい記事にするために記事構成で工夫できるポイントはありますか

回答:記事構成をつくる目的のひとつに、「記事全体の流れを把握する」が挙げられます。

記事構成の段階で、どのように文章を組み立てるとユーザーが理解しやすい記事となるかを考えるとよいでしょう。

例えば、以下のようなポイントは、記事構成の段階で工夫できます。

- 要点を箇条書きにする(本文でも箇条書きにする部分を設ける)

- 引用する文章・引用元のURLをあらかじめ記載しておく

- ユーザーの理解度を深めるための図解を挿入する場所を考える

上記のように、記事構成を作成すると同時に、伝えたい情報を本文でどのように表現するかを決めておくことも、工夫できるポイントです。

質問:記事構成作成にはどの程度時間をかけるとよいですか?

回答:記事構成作成にどの程度時間をかけるかは、テーマの難易度や、ライターに備わっている知識レベルによって異なります。

なかには、執筆より時間をかけてしっかりつくりこむケースもあります。

記事構成の段階で時間をかけるほど、後の執筆が時短につながります。

質問:記事構成に役立つツールはありますか?

回答:記事構成に役立つツールを紹介します。

ポイント

競合記事の見出し構成を一目で確認できる「見出し抽出」という機能が、記事構成をつくる際に重宝します。

ほかにも、キーワードとともに使われる機会が多い単語を意味する「サジェストワード」や「共起語」も調査できます。

共起語は、作成する記事内にキーワードとともに使用すると、検索エンジンから「情報の網羅性が高い」と判断されるポイントとなるため、積極的に使用しましょう。

ポイント

キーワード抽出に役立つGoogleが提供しているツールです。

キーワードごとに、競合数や検索ボリュームを確認できます。

上記のツールを使って、記事作成に役立ててください。

記事構成の作り方を把握して効率的に執筆しよう

記事構成は、作成する記事の全体の流れを把握する設計図です。

記事構成を作成することで、記事の方向性と内容のブレを最小限に抑えられるほかにも、あらかじめ情報をまとめておくことで執筆時間を短縮できる利点があります。

WEB記事やブログ記事は、ユーザーにとって視覚的に見やすくわかりやすい記事にすることが大切です。

記事構成の作り方を把握し、SEOに効果的な記事を効率的に作成できるようにしましょう。